「改造」タグアーカイブ

Leslie147も同様にスピーカーケーブル変えてみた

自作真空管ギターアンプをちょっとメンテナンス

Hammond B3出張メンテナンス

エクスプレッションペダルをジャック化でメンテしやすくする!

意外と予約の反応はいい謎の楽器ショー企画

Leslie 2103mk 微妙に改良 低音のびりびりノイズなくなった

ギターアンプ改造。簡易的にEQがある状態になって便利になった!

自作Fender Champの高域がぜんぜんでなくて悲しかった問題ですが、RC Boosterのコピー品?ぽいクリーンブースターを使うことにしました。

これだけでも高域と低域をかなりいい感じにいじれます。

日によってとか時間経過とかですこしEQいじりたくなる気持ちになるときに簡単に変えられるのが本当に便利です。

足りなかった高域がでます!

チャーリークリスチャンピックアップの音がしてくれる!

ついでにエフェクターのゲインを上げればだいぶ余裕の音量感でアンプからの音も強くできる(ちょっと張りがありすぎてなんかゲイン上げたなあという音なので音圧が足りない時にですね)

それに伴いエフェクター使う前提になったので、アンプのつまみを減らしてエフェクター用電源をパネル部分からとれるようにしたすっきりデザインにしてみました。

無駄な配線がない感じです。

というわけで以下そのショート動画と説明文です。

イコライザーがほしいなあ。ギターアンプの改造のために。

ハーフムーンスイッチ修理

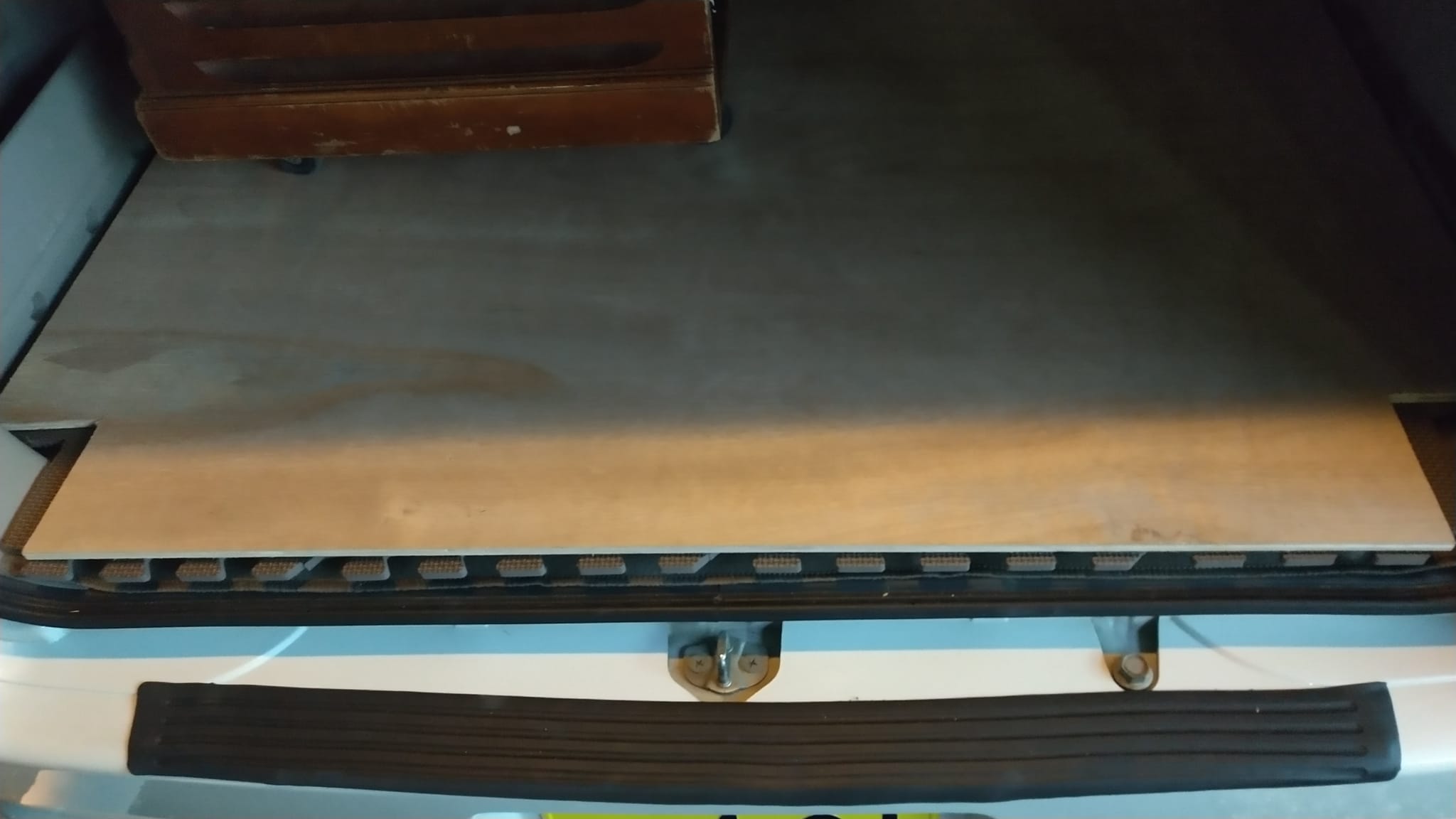

思い切って車を買い替えてみました

ワゴンタイプなのでちょっとだけおしゃれでもあるかも。

写真の場所は近所の大きめの通りでありながら裏道ゆえ車がほとんど通らないので作業にとりかかるには便利です。

太いと圧倒的に運転しやすいので主に機能重視ではありますが、デザインも気に入ってますよ。

この車の難点はリアシートを格納しても座席の上はフラットにならないところですな。

レスリー大ももう少し奥に入れたかったけどこの方向でとりあえず収納しようかと。

リアゲートステップガード。

レスリー大を積むときにゲートの角にぶつけそうだったので。

ちゃんと脱脂して貼り付けました。

とれないとよいなあ。

電源の取り方だけ変えてシガーソケットからにしております。

配線が助手席の前に溜まるのはなんか微妙かもです。暫定かも。

写真は取り忘れたけど、ドライブレコーダーも同じように取り付けました。

前回使ったのを使い回そうと思ったけど、フロントガラスに吸盤でつけるのはたまにはがれてくるので安いミラー型のものにしました。

これらはしばらく様子見て、電源の取り方とかも考え直さねばですな。

レスリースピーカー低音用のスピーカーケーブル

レスリー2103mk2と142のスピーカー配線材かえたけど

レスリー2103mk2ビビり解消

レスリー2103mk2内部配線つづき

レスリー142配線材かえてみたその2

ライブ用レスリー142内部配線交換してみた

レスリー2103mk2メンテナンスなど

足鍵盤の電源部分接触不良

ローターベルトも自分で作る時代

プチ改造

レスリーのプーリーベルト(ひも)自作してみました

こっちならうまくいきそう。

リバーブつまみ換えました つかいやすくなった

実はたくさんあるネットで手に入らないもの

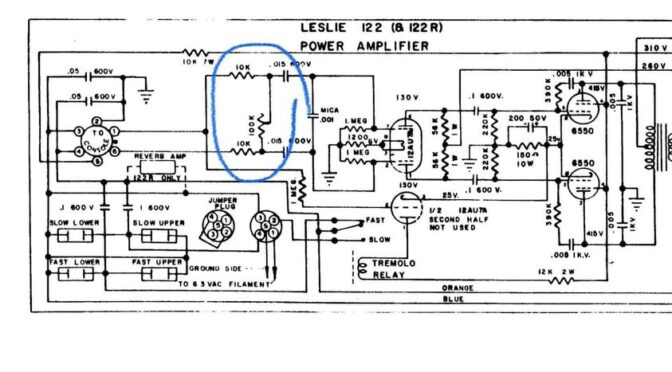

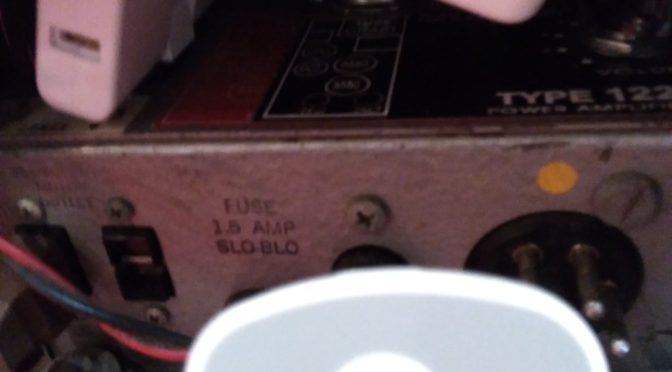

レスリー122アンプ不調なおったかも

故障の秋2 レスリースピーカーがFastのままになってしもた。

電源タップ受注しました。電源コンサルタントです。

自作ギターアンプのキャビネットを追い込む必要がでてきました。Fender Champ

自作ギターアンプの改良を目指してとりあえずほかのいろいろなキャビネットで鳴らしてみました。

勉強会的な。

それで改めて判明したのですが、自作キャビネットは構造の問題なのかなんなのかで音が散っているのを確認しました。

他のキャビネット優秀でした。

なるほどこれで以前アドバイス頂いたときのことがちゃんと確認できました。

逆にアンプ部分の出来はなかなか良い感じだということも判明しました。たぶん。

というわけでとりあえず箱の音響的クオリティをなんとか上げるべくただいま工夫中です。

もっと重たい材で作り直せばよいのかもしれませんが、とりあえず現状からやれることはいろいろ実験しておこうと思います。

だめなら1から造り直すかもしれない…。

というわけでいろいろやるために木を切ったりして塗装して乾燥待ちみたいな。

これでうまくいったらだいぶいい音になってくれるはず。なってほしいなあ。

オルガンのレンタルもやってきましたよ。リハーサル編。ついでにイスの補修。

ご縁あって合唱の伴奏のオーケストラにオルガン使いたいたいとのことで、貸し出しにいってまいりました。オルガンのレンタル業務です。まだリハーサルですけど。自分は弾かずに見学だけです。サウンドが豪華でとてもたのしいですなあ。

このような感じでオルガン一式借りたい方がいらっしゃればお気軽にお問い合わせくださいませ。

NordC2Dとレスリースピーカーの組み合わせですが、ハモンドオルガンのいい感じのサウンドが出せます。

もともとパイプオルガンの代用品として作られた楽器なので、クラシックでオルガンのサウンドが必要な時に十分機能いたしますよ。

たまにこういうお話を頂けるのですが、せっかくの本番までに椅子の革の破れてるのを直しておこうととりあえず革の張り替えをやってみました。

角の処理は今回は丸めてみましたがこっちのほうが耐久性あるかなあ。

仕上がりはまあまあなのですが、とりあえずきれいになったからよかったです。

それはさておき、指揮者の方の動きを見ていたのですが1音目のタイミングが自分のイメージよりだいぶ遅く発音するみたいで、こればっかりは何回見てもわからないです。

1音目こわすぎ。

なんか発想がいろいろ違うのだろうなあ。

管楽器や擦弦楽器には適用しやすいのかもだけど、鍵盤楽器の発音機構で対応するには工夫がいりそうに思えてしまいます。

普段自分がやっているジャンルでも、元の経歴的にこういうタイミングの取り方の人もいるんだろうなあと思いつつ、実は自分の発想が違ってただけという可能性もありますね。

うーんわからん。

機材メンテナンス強化月間 自作ギターアンプ編 Fender Champ

たまっている機材周りのメンテナンス的なものシリーズ。今週はそういう日々です。

自作ギターアンプの裏を半分塞ぐために板をつけてみたので、塗装をしました。むらできたけど裏だしまあいいや。ついでに中に入れたブレーシングの骨みたいなのもぬりました。

見た目に統一感でてなんだかんだ気に入ってます。

後必ずやらねばならないのは事故防止にアンプ部分のカバーですかね。アクリル板切るだけですが、まっすぐきれるかなあ。心配すぎます。

以上でこのアンプはほぼやれることはやったかなあと思います。

真空管ジャズギターアンプとしては結構いい音してると思いますが高域を気分でもう少し出せるようにしたいなあと思って配線材かえたりいろいろがんばっておりますが、あとやるなら抵抗とかコンデンサーの一部をあえて安っぽいのにかえるとかですかねえ。スピーカーもまだ探しますかねえ。

とりあえずここまできました。

このアンプだけなのかわかりませんが、高域の音の指向性が強すぎて、正面で頭の高さにスピーカーだと割とEQ的にいい感じなのですが、ちょっと角度変わると結構すぐ高域がなくなる気がします。

ギターアンプってそういうものなのでしょうか?

対策としてはサイドとかトップの板に穴かスリットを空けるというのを思いつきましたが、どうなんでしょう。

どなたか教えてください~。

今週はあとライブ用のイスのカバー貼り替えがのこっております。

それと比較用に写真下のギターアンプをつかってたら急に音圧下がって歪みやすくなったのでこれもみないといけなくなりました。

なんだろう。プッシュプル回路の片方がダメになったのかな。

原因不明。

仕事がふえた。

Charlie Christian PU補修

マイギターのピックアップの弦による出力がバラバラなのでやむなく2弦のところの金属をゴリゴリ無理やり削ったら樹脂のところまで派手に削ってしまって悲しいことになっておりました。

原始的な構造なので弦一つ一つを調整できないのでちからわざです。

というわけでパテで埋めて何段階かにわけてヤスリで地道に全体を均して塗装してみました。

金属のバーの間の細かい部分だったので均し方がいまいちですが、とりあえず当初よりだいぶ恥ずかしくなくなりました。よかった。

ヤスリも240くらいからはじめて1500まで紙ヤスリで、そこからは車のキズ消しとつや出しのコンパウンドで順番にやると素人でもまあまあきれいになるものだなあ。うまく行ったところは新品以上?の輝き。

ちなみに逆に音が弱い一弦のところは小さい磁石をはり付けることによってピックアップを近づけた状態にしております。

いろいろ試行錯誤してバランスもとれてとりあえずよかったよかった。

自作ギターアンプちょっと修理

11ピンケーブルとNord C2Dの11ピンプラグ交換しました

去年に国内でも11ピンのプラグが手に入るということを教えていただいて、これは便利ということで、手持ちの11ピンのプラグの調子があまりよくなかったので、そう取りかえしてみました。

たしか以前の記事にも書いたような気がしますが。

それでしばらく使っていたのですが、なぜかここのところ音、特に低音がよくないなあとか、お客さんに音が伝わりきってないなあとか、いろいろ悩まされておりました。

コロナで演奏も半分以下になったので、感覚が鈍ったか下手になったのかなあと悲しくもなっておりました。

というところでいろいろ悩んだところ予備の11ピンケーブルを使ってみたところ、全然楽器の音がよくなったので、というか元に戻っただけなのかもですが、11ピンプラグ周りを全部専門パーツショップから買って取り付けることにしました。

重労働ですけどしょうがない。

というわけで取り寄せたアメリカのAmphenolというとこのプラグです。ビンテージハモンドのプラグもそうなのかな。少なくともHammond B3の電源のプラグ部分は同社の製品でした。

Nord C2Dのネジを外して11ピンプラグ(手前のケーブルついているところ)にアクセスできるようにしました。

楽器の中身はかなりシンプルになっていて完璧な基盤の配置です。すごい技術ですなあ。

というわけで取り付けてみました。

サイズがちょっと違ったので外側から金具をつける羽目になりました。ちょっと見た目がよくないです。

パーツ交換あるあるの不測の事態です。

しょうがないのでなんとなく上から黒く塗ってみました。

遠目からはカモフラージュされたと思います。

いいかんじ!

家のLeslie122でちゃんと動作チェックしてみましたが、うまく音も、レスリーのコントロールもうまく動作していると思います。

しかしこのプラグに換えたのもありますけど、やはり普段ライブで使っているLeslie142より122の方がキャビネットが大きいだけあって、低音がかなり豊かに響いてくれています。

あとはライブ会場で鳴らしてみて、動作もですが、音がいい感じに響いてくれるかです。

多分改善されていると思います!

date:5/7(土)

place:Bon Courage(後楽園)

start: 19:30~ charge:¥3630 1drink付

members:西川直人(org) 三木俊雄(ts) 柵木雄斗(dr)

このリーダーライブで使う予定なので、ぜひ聴きにいらしてくださいませ。

よろしくお願いいたします!

自作5W真空管ギターアンプをライブで使ってもらいました

レスリー147ホーンドライバ調整

Nord C2Dの11ピン端子も直してみました

使いすぎたせいかNord C2Dの11ピンの接触が悪くなっている気がしたので、交換してみました。楽器の中身は初めて見たのですが意外とシンプルで、ものすごいよくできてました。

先日オルガンの専用の11ピンケーブルの端子も付け替えたところだったのですが、端子をいろいろ新しい、しかも別メーカーのものが手に入ったので、それにつけかえてみました。

なんか結構音が変わってしまった気がする。

抜けは良くなったかもしれないけど、低域は前の方が好みだったかも。

前のは使い込んでだんだんハイが出なくなってただけかもしれない。

使ってるうちに少し馴染む感じもあるし、もう少し様子をみてみます。

ギターアンプ製作:とりあえず年内にできた!とりあえずだけど。

とりあえず年内にできた!音の動画もあるよ。

形になってくれて本当にうれしい。

斜め前から見た図。取っ手もちゃんとついてます。角はもう少し塗りなおすかとおもって塗ったらそのあと汚くなってしまった。

下にも同様の市販の12インチのギターアンプがあるのですが、それよりも全体的に一回り小さいです。たった一回りですが、意外と印象が違ってかなりコンパクトに見えるものです。

スイッチやつまみが見えます。つまみの説明書きはこの後白いマジックを買ってきて手書きで書いてみましたが、黒地に白でなんだかデスノートみたいな雰囲気になってしもた。まあいいか。

通常のGainに加えて

High-Mid Gain(名前てきとう、厳密には違うかもだけど音は結構抜けるようになる)、

Tone(入力抵抗を可変にしてみた、効果結構ある)、

NFB(負帰還量、つまみ0にすると音がでないよ、これはこれで全体のカラーが変わる、滑らかで音小さ目からギチギチした音で音大き目まで)

とデジタルリバーブ(結構音いいかも)がついております。

5Wでゲインを落としたくなかった中(ここ大事!)では十分な機能です。

後ろから見えるアンプ部分。

むき出しでかっこいい部分もあります。

スピーカーとアンプ部の距離、アンプ内部の配置とかなりギリギリになってしまいましたが、我ながらよくがんばりました。

このままでもよいけどスイッチOFFでもコンセントの端子のとこは通電してるから危ないのでなんとか対策しておこうと思います。ほかの回路のところも危ないですよね。

というわけで肝心の動画ですが、とりあえずやっつけながらとったものを上げましたので気になる方はご覧ください。

そのうちもう少しちゃんとした動画を上げたいものですけどとりあえずとりあえず。

個人的には音かなり気に入ってます。スピーカーもEminence Red White and Bluesってのに換えてみましたが、このアンプと自分のギターにとっては良かったと思います。

なぜかアップした動画が自分のYoutubeから消えていたのでFacebookに残っていた動画のリンクを貼っておきます。

これでみられるかな。

ギターアンプ製作:アンプ部をつくりました

ギターアンプ製作:網を張ってみた 上面一部切り取って面取りしてみた

相変わらず地道に続いているギターアンプ製作です。

今回は2日分の工程をお届けします。

上面に切り込みをいれました。アンプ部分のつまみなどが見える場所になります。

ルーター借りてちゃんとやるつもりが、なんか出すの大変そうだったのでのこぎりとやすりで頑張ってみました。

その割にはなんかきれいな切り口です。

というわけでそろそろアンプ部の製作にとりかかるわけです。

つづく。

ギターアンプ改造 つまみをつけてみよう

家で実験できるようになったので実験しはじめました。

これでアンプのサウンドをいろいろつくれるかもです。

とりあえず今のところ

Gain(全体の音量)

Hi Mid Gain (中高域の音量)

Tone (高域のカット)

NFB (負帰還の量を調節して音量や全体の周波数の山の形やサウンドのカラーを決める)

をつけることにしてみました。

つまみのききは結構それなりに効果はあります。

特にNFBが結構おもしろいです。

これらなら回路自体のゲインをほとんど損なわずに音質の調整ができそうというわけです。

普通のイコライザだとゲインが下がるのでもう一度真空管で増幅せねばならないのです。なのでなるべく省エネ。

あとはデジタルリバーブのユニットを買ってきたのでこれも内蔵させられたらなあと思っております。

ここら辺をきめて、キャビネットにアンプ部分を埋め込めるよういろいろ工作をがんばりたいところであります。

自作Champアンプちょっと改造 NFBやめてみました

最近良い鳴りになってきた自作Champアンプとスピーカーキャビネットです。

スピーカーユニットもJensen P12Rという選択は結構よかったみたいです。

ジャムセッションに持ち込みましたが、5Wながらドラム入りの編成でもボリューム5,6くらいで十分対応できるっぽいです。

これはこのままキャビネットにアンプを組み込む気にさせてくれますな。

12インチスピーカーのおかげかもです。

ただ真空管アンプなのでニュアンスのコントロールが鍵なので力みすぎないように気を付けねばです。反応が良すぎてコントロール力が問われますな。演奏的な反省点は多いです。

さらにNFB(ネガティブフィードバック)と言って回路内に音をきれいにするようにスピーカーのところに流れる信号を増幅部に戻すという手法がきれいな音を求めるオーディオアンプなどで使われておりまして、このChampアンプの回路図にも一応導入されておりましたが、やめてもよいかもということでそこの回路を切ってみました。抵抗一個抜くだけ。

もともと可変抵抗つけてこのNFB量を調整して遊ぼうかなと思っておりましたが、NFB無しでも全然いい感じなのでこれは廃止でよいと思いました。

シンプルな方がよいです。

というわけで、あとはボリュームのところに並列にコンデンサと可変抵抗を直列につないでトーンみたいにできればなあと思っているくらいです。

これならアンプのゲイン下げずに簡易的なEQとかトーンみたいに使えそうです。

細かい調整はアンプの前段にプリアンプとかブースターみたいなのをつなぐからそれでよいかなあ。

なによりこの音の良さで真空管アンプなのに総重量がかなり軽くなりそうで楽しみです。

結構ニーズあるんじゃないかなあなんて思っております。

ギターピックアップの高さ調整してみました

自作ギターアンプにコンセントをつけよう

自作ギターアンプに取りつけようと思いましてこの手のパーツを何種類か買ってみました。

ギターアンプのアンプ部分からコンセント一個出てるとエフェクターつなぐときに便利だからです。

あまりそういうギターアンプみないのでふしぎです。

あるときっと便利なのに。

これが唯一金属部分が銀色の、いわゆる音が固くなるやつでなくて真鍮製。それでいてちゃんとシャーシに簡単に固定できる仕様。

ほかのを妥協しつつ買って帰ってきてから改めてネットで探したらみつかりました。

これでそれなりの電源はアンプ部分で確保できそう!

どうせシャーシ改造するならアンプ部分をキャビネットに組み込むことを見据えてシャーシから買い直して作り直すつもりです。

たいへんだけどなんとなくやり方はわかりました。

一度の経験っておおきいですなあ。

そしてなぜかギターアンプの音がよくなった気がする。

弾きこんできて馴染んだかな。

Hammond B3用の電源変換ケーブル実戦投入

ビンテージHammond B3用の電源アダプター作ってみました

写真のような物体を作ってみました。

分かりにくいですけど、変換プラグです。

2pの普通のコンセントのメスを楽器用などでよく見る台形ぽいかたちの3pプラグのメスに対応したACインレットに変換します。

ビンテージのHammond B3に好きな電源ケーブルを使いたいのですが、自分の好きなケーブルは大体その台形のような3pプラグの仕様になっております。

一方Hammond B3からはいわゆるよく見る2pのコンセント(オス)がぴょこっと出ているだけで、なぜかそこに安そうないわゆる普通の延長コードで壁コンセントなどにつながっているのが普通です。

そこそんなんでいいんだみたいなレベルです。

それはさておき話を戻すと3pプラグメスと2pオスのサイズが違うのでとにかくダイレクトにはつなげないのです。

一応この手の変換プラグは売っているのですが、プラグの材質が銀色のよく見るやつで、大体経験上音が細くなったり固くなったりするので、やはりある程度のものを自分で作るしかありません。

というわけで作ったのが写真のものです。

2pメスは選択肢がほぼなかったのですが、真鍮の電極になっていたものがあったのでそれで妥協しました。

ACインレットに関しては純銅の電極になっております。

間のケーブルもそれなりのものです。

我が家のHammond B3に関しては以前のブログでも紹介した通り、改造してB3本体に3pメスに対応したACインレットにしてしまいこの変換ケーブルは要らない仕様になりましたが、外でB3を使ってライブやレコーディングをする時にはこの変換ケーブルが役立ちます。

これで自分の好きな電源ケーブルにつなぐことができます。

というわけで今年はレコーディングもぼちぼちあるのでどんどん使っていきたいと思います。

まだ音試せてないけど。

ギターのノイズ除去してみました

なるべくならギターの配線はやり直したくないのですが、しょうがないのでやることにしました。

フルアコの配線はとにかく大変なのですよ。

しかも内部配線に単線のビンテージ線をつかってしまっているものだから、うっかりすると折れます。

そうなるとやり直しです( ノД`)シクシク…。

いろいろ事前にこのジーというノイズや、扇風機などに近づけたときに拾うブーというハムノイズについてよく観察してみました。

するといくつか改善点が見つかりました。

・ボリュームポットのシャフトに触れるとジーというノイズが大きくなる

→ボリュームポットの本体部分にアースが落ちてない(初歩的ミスです)

・チャーリークリスチャンピックアップの真ん中の金属部分(一直線になってる)部分に触れるとジーというノイズが大きくなる。

→この部分にもアースが落ちていなかった(普通落とさなくてもよさそうにも見えるけど)

・ブーというハムノイズが大きい

→内部配線のプラスマイナスがあまり捩られていない(もっと捩れば磁界が打ち消しあってノイズがへるのでは)

というあまりレベルの高くない問題が発見されました。

お恥ずかしい限りですが、意外とアンプづくりで学んだ経験と知識で気づくことができたので成長したともいえます。

というわけで大変でしたが上の問題に対してそれぞれ対策をしてみたところ、まだそれぞれノイズは聴こえるものの、だいぶ我慢できるレベルにまで落ち着いた模様です。

ひとまずこれで良しとしましょう。

そのまえに配線を銅箔テープで巻いて外来ノイズをシャットアウトしようと試してみたのですが、ギターの信号のハイ成分がなくなってつまらなくなった気がしたのでこれはやめてみました。

結構な長さを銅箔テープで巻いたので、それが低容量コンデンサとして働いてハイの成分だけダイレクトにアースに落ちてしまってたのかなあなんて思っております。

あとははんだのやり方があまり上手じゃない気がしてきたので、そこらへんももう一度頑張ったらそこでのハイ落ちもふせげるのかなあなんて思いました。

またやるのかと思うと気が重いですが、いい音のためならやるかなあ。

その際はコンデンサもかえてしまおうかななんて思っております。

なんかいわゆるあの丸っこいコンデンサがどうも柔らかめの音にしている気もしてきましたので。

まだ真実はわかりませんけど。

ギターアンプづくり ハムノイズの除去

というわけでギターアンプを作ってみまして音は出るには出たのですが、ハムノイズがかなり大きいです。

ブーンという交流50ヘルツ由来の音ですね。

GとかG#みたいな高さの音です。

悩んだ結果、フェイスブックの真空管アンプづくりのコミュニティにて質問したところ、アースのとりかたの問題とのことではないかというでした。

アースは回路図ではどこにつないでもよさそうに見えますが、

実際はアースというよりはマイナスのラインという認識の方がよいようで、

どこでも適当につなげていいわけでもないようです。

特に一番最初の電解コンデンサ(交流を直流にする場所)のマイナスラインはほかのマイナスラインと一緒にするとハムノイズが乗るということでした。

そのほかも線をねじったり、シャーシにしっかり這わせたり、

電源トランスとの位置関係に気を使ったりといろいろあるのですが、

なんとかほぼハムノイズが気にならないレベルにまでなりました。

かなり静かになったと思います。

特にハムバッカータイプのピックアップ搭載のギターならばほぼノイズは聴こえません。ハムバッカーってすごいのだなあと思いました。

一方で自分のメインギターのGodin 5th avenue kingpin iiにはシングルコイルのピックアップ(チャーリークリスチャンピックアップ)が載っているのですが、そのせいかやたらジーというノイズが大きい。というか大きすぎるのでこれは別の問題ぽいので処理してみることにしました。

つづく。

電源ケーブル見直し 真鍮プラグを久々に使う気になりました

電源ケーブル関係も微妙に改良しております。

というわけでシステムの電源タップ前の壁との間の初段のケーブルにcanare lp-3v35acを使っているのですが、そのケーブルちょっと味気ないところもありますが、逆に癖もないので使い続けようとは思っております。いまのところ。

ただ問題はこのケーブルにふさわしいプラグが見つからなかったのです。

純銅だとちょっとドンシャリになるし、金メッキだとまろやかすぎる。

というわけであれこれ頭を悩ませてみたところ、久々に真鍮プラグを採用してみようと思いました。

というわけで

真鍮プラグオス→ケーブル→純銅プラグメス

にしてみたところこれが結構よいです。

昔は真鍮の音が嫌いだったのですが、昔の嫌いだったポイントは全くなくなっておりました。

ちょうど金メッキと純銅の間のようなバランスのよさです。

不思議です。耳が成長したのでしょうか。

とりあえず家のHammond B3のUPS(トランスがわりにつかってます)の前に挿して、相変わらずUPSからオルガンへは純銅プラグのナノテック308でつないでおります。

これでかなりちょうどよい高域にもなってビンテージハモンドオルガンらしいよい響きながら、ナノテック308のよいところも出せているような質感です。

ただ自分のオルガンの場合UPSから先に関してはACインレット(コンセントみたいなの)をつくったからこういうことができるのですが、普通だったらできないのでよそでどう対応するべきかは考えものです。どうしよう。

あとはこのcanareの電源ケーブルをもちろん外用のオルガンNordC2Dのセットにも初段として運用したいのですけど、まだそちらに関してはオルガンとレスリーにどのケーブルとプラグをあてがうかは決まっておりません。

どうしようかなあ。

真鍮プラグもう2個くらい買い足そうかなあというところです。

ギターアンプづくり キャビネット塗装とアンプ部製作

ヘッドホンリケーブル。ゼンハイザーHD598

というわけで久々に昔かったヘッドホン、ゼンハイザーHD598で音楽を聴いてみました。

定価でも20000円ちょっとくらいでありながら非常によい音です。まろやかです。付け心地もとても快適。

あまり文句のないとてもおすすめのヘッドホンです。

この純正のケーブルがなんか接触があまりよくないので、ネットでケーブルのみ探してみたところ、別メーカーながらちゃんとこのヘッドホン用のケーブルが売っておりました。

さすが人気機種はちがいますな。

早速注文して問題なく使えたのですが、純正ケーブルに比べて音がちょっと固くなってしまったので、しょうがないからプラグだけかって断線部分をカットして作り直すことにしました。

写真はないのですけど、いわゆる3.5ミリのステレオプラグを手に入れて頑張ってはんだ付けしてみました。

電源や楽器用のシールドより細かいので作業は難しかったですけどなんとかできました。

次回があればもう少しうまくやりましょう。

音も元の純正ケーブルの方が好みだったので作り直してよかったです。

現在の電源ケーブルのつなぎ方

まあ日々予算の範囲内でいろいろ実験しているわけですが、

最近手に入れたナノテック308という割とお高いケーブルを使いすぎると低音の重心がEQのBassより低い位置にいってくれるかわりに、現行モデルのオルガンとレスリースピーカーだと音の真ん中が弱くなってしまうという問題も発見されました。

メロディ弾いたり、コード弾いたときにちょっと弱いみたいな。

かといってここ数年メインのオヤイデのLi/50OFCというケーブル

(これはこれでよいのですけど、2スケア×2だとどうやら重心は重心はちょっと低くなってくれない、だが真ん中はいい感じ)

だけだとちょっとローミッドの癖が気になるというわけで、

ここで癖のないと思われるCANARE LP-3V35ACを投入してみようというわけです。

というわけでちょっと試したところのセッティングは以下の通りです。

・ライブ用NordC2DとLeslie2103mk2の組み合わせの場合

壁→カナレ→電源タップ→Li/50→NordC2D

→ナノテック308→Leslie2103

・自宅Hammond B3の場合

壁→Li/50→UPS(トランス的に使ってます)→ナノテック308→B3

自宅用のB3にはもともと電源タップも通したりしておりましたが、家庭用だと低音も強すぎるので、このくらいでも十分です。

ビンテージのオルガンだと中域の物足りなさは感じないからこれでよいくらいです。

しいて言うなら音の立ち上がりが若干速くなるとより好ましいくらいですかね。

ライブ用の機材は壁から電源タップまでを無味で音やせしなさそうなカナレにしてみたのですが、これでもまだ中域もう少し欲しいのでここもやっぱりLi/50にしてもよいかなあとも悩みどころです。

いま梅雨で湿度高いから音がちょっと判断しづらいということも悩みの一つです。

基本的には一本はナノテック308をどこかしらに入れないと、

低域の重心が下がってくれないから必ず必要です。

ただこれも壁からタップまでなのか、オルガンにつなぐべきなのか、これまで通りレスリーにつなぐのかまだ結論ははっきり出ておりません。

部屋のなり方にもよりますし。

とりあえずこの組み合わせでも割といい音にはなるよとだけしか言えませんね。

タップのコンセント部分の種類の組み合わせやケーブルの組み合わせでもう一息よい音色にまでもっていくべく研究してみます。

結構いい線まできてるはずです。

CANARE LP-3V35AC 電源ケーブル作ってみました。音質とか。

以前からなぜか電源ケーブルのCANARE LP-3V35ACについて検索しているとこのページにたどり着く人がいたようなのですが、

今回ひょっとしたらつかえるかもなと思ってとうとうこのケーブルで電源ケーブルを作ってみてしまいました。

もともとカナレは楽器用のシールドでよく知っていたのですが、

音の印象としては味付けなしでちょっと細い、ニュアンスがでにくいかなあと自分向きではないなあとおもっておりまして、

電源ケーブルもきっとそんな音なのだろうなあとおもっておりました。

まあ結論から言うと電源ケーブルとしても同様の傾向で、

味付けが特になく、ニュアンスも淡泊な感じでなんかモニター的であると言えなくもないのですが、ニュアンスがなさ過ぎてこれ単体では面白みにかけるという印象を持ってしまいます。

カナレの電源ケーブルは太さが2スケアのものと3.5スケアのものがあって(他もあるかもですが詳しくはないです)、

オルガンで使用する場合には低音はある程度しっかり低くなってほしいので今回は3.5スケアのものにしております。

ケーブルとしてはまあまあ柔らかさもありますが、ナノテック308のほうが柔らかいですね。

ちなみにカナレの電源ケーブルは手触りも作りもよい感じです。

というわけで次の記事で現在の電源ケーブルのつなぎ方について書こうと思います。

このケーブルをうまく使おうという実験です。

Hammond A100 Leslie142 電源周り強化とサウンドチェック

Hammond A100の電源のプラグを一般的なよい電源ケーブルが繋げられる3芯の受けのもの(ACインレットていうのかな)に付け替えて、ついでにLeslie142につなぐコネクタとかも酸化していたので磨きました。

A100の裏側下の電源ケーブルつなぐところ。改造済み。もとは普通のコンセントオスの形状。いわゆる延長コードみたいなのしかつなげられなかった。

というわけでこれで漸く気に入った電源ケーブルをオルガンにダイレクトにつなげられるようになったので、色々どのケーブルがよいかとか実験中の1コマです。いつの間にか動画とってもらってましたのでせっかくなのでアップしてみます。

電源ケーブルや改造したプラグの受けの部分も一瞬映ります。

ちなみにNord C2Dも映っておりますけど、そのまえにC2Dから142につなぐ変換器の電源部分にも同様のインレットをつける改造を施して、その動作チェックを行ったわけです。改造祭ですね。

A100の音も電源ケーブル周り強化でかなりちゃんと高い成分もでて、低音もとてもよくなりました。弾いていて楽しいですなあ。

最終的にどのようなケーブルの組み合わせで行くか悩みちゅう。

よい電源ケーブルを見つけました!低音がすばらしい!

こんな便利になった世の中ですが、ネットで手に入らないものもある。

というわけで友人からおすすめして借りてみたpower strada #309という電源ケーブルがあったのですが、家のオルガンの手前の電源タップに使ってみたところとても良かったので、即購入してみました。

1メートルあたり8000円以上するという高級品なのですけど、その価値はあると思って即秋葉原にいって5メートルほど買ってきました。

ひとつは家のビンテージハモンドオルガン用。残りはライブのオルガンとレスリースピーカー用です。

この電源ケーブルに換えてみたところ、低音、ベースの音の重心が下がります。いわゆるイコライザのベースの帯域よりも低いところが出ている感じなので他のパートとも被らず、かつうるさくない、なのに低域の豊かさがすばらしいと言うことないです。

今までもそれなりによいケーブルを使っていたのですが、ケーブルを戻すと音は腰高になってしまいます。

これはもう後戻りしたくない。

お値段はそれなりに高いのですが、後悔はないですね。

というわけでまたメリットデメリットをまとめておきましょう。

・メリット

低音の重心が低くて音圧あるのにうるさくない

全体的な音も柔らかくてよい

ケーブルが太い(5.5スケア)割に柔らかくて取りまわしや収納もなんとかなる

・デメリット

お高い

太いので今までより取りまわしや収納が大変

作るのが少し疲れる

といったところでしょうか。

ただ音の良さがすばらしいのでデメリットには全然目を瞑れます。

今までだと金メッキのプラグを電源ケーブルと組み合わせるところもあったのですが、このケーブルの場合金メッキよりも純銅の方が個人的に好みでした。

柔らかみや艶も十分電源ケーブルにあるようなので、金メッキだとちょっとくどくなりすぎるみたいな。

ギターアンプにもつないでみましたが、やはり同じような音の傾向です。ただ、ギターの帯域的にはこのケーブルよりも元のケーブルの方があっていると思いました。ベースの帯域は必要ないですからね。

もう少し使いながらよりよい組み合わせなども考えてみたいと思います。

ひさびさに電源ケーブル環境を見直したくなるくらいのよいケーブルに出会いました。

Charlie Christianピックアップもういっこ買いました

3月はほとんど何もやることが無かったのですが、しょうがないのでもういっこのギター(Loar 302)のメンテナンスをしておりました。

というわけでこんな感じです。

見にくいかもですがフロントのピックアップをp90からCharlie Christianピックアップに換えてみました。

せっかくなので、内部配線もやり直してみました。前回よりは整理された気がします。

無事音も出まして、良かったです。

内部配線をきれいにやり直しても音はほとんど変わってないぽかったので、元ので良かったようです。

まあ不安要素を一つなくせたということでよいとしましょう。

ちなみにもう一つのギターはこんな感じです。

音に関してはどちらもいい感じなのですが、ここにきてギターのサウンドって元のギターの鳴り方で全然違うのだなあというごく当たり前のことに気づきました。

ゴダンの方が太い感じで、ロアの方方が高域が出やすい印象ですね。もちろんゴダンの方もピックアップのおかげで結構高い成分あります。

まあそれでもピックアップや内部配線での影響も結構あるわけで、やれるだけやったし、どちらも結構いい音になって良かったです。

両方とも痛い高域がほとんどないのはありがたいですね。内部配線がビンテージ線だからかもしれません。

ロアの方にも木製のブリッジを載せるかもしれません。このピックアップとの組み合わせだと木製ブリッジの方がよいかもしれないので。

というわけでギターに関してはあとはうまくなるだけです。ギターも練習がんばります。

といいながらアンプ制作の話もあったり。

フルアコギターのブリッジ交換

なんだかギター調整強化月間です。

やり出すととまらん。

調整して注意深くききながら弾いてを繰り返しているせいか、前よりちょっとならしかたがうまくなったかもしれません。

なんだかんだあっという間に数時間過ぎてしまうし。

というわけで改造中のGodin 5th avenue kingpin iiの望まない倍音多めの音の出方をもう少し変えたいなあとギタリストの方に質問してみたところ、ブリッジ(ボディ上で弦が乗っているパーツ)の交換についてご提案頂きました。

木製ブリッジの方が軽くて柔らかいからいろんな倍音の弦振動が起こりやすい。

金属はその逆でオクターブ系の振動が相対的に多いぽいですね。

なるほど一理あります。

木製ブリッジも乗っかる部分の弦と同じ向きの幅が狭い方が倍音増えやすいとのこと。なるほど確かに。

ということは溝の彫り方で倍音をコントロールできる可能性もあるわけです。

とまあそんなところで、このギターにもともとついていたのはなんとプラスチック製のブリッジと台座でした。 ぺちぺち音を促進しそうな材料ですよ。

ということで台座ごと交換をしなければならなかったのですが、それは結構前に一度やっておりまして、まあ何が大変だったかというと台座をギターのトップ板のアーチに合わせた形に削るという作業ですよ。

最終的にどうにも精度がでなくて、養生してから木工パテ厚めにぬって弦を貼って固めるということをしてしまいましたが、意外とそれで形はうまく行ってしまいました(笑)。トップ板に吸い付くくらいです(笑)。おすすめはしませんけど、不器用な人にはこれしかないみたいな。

というわけでその台座をつかって改めて金属のabr-1というタイプのブリッジを購入して、今つけている木製ブリッジとの比較をしてみました。

その結果、金属製のブリッジの方が倍音少ない、木製ブリッジの方が中域にいろいろな音がきこえる、というアドバイスどおりの結果でした。

そりゃそうなのでしょうけど。

自分のギターの倍音の出方が元々気になっていて、金属製ブリッジにしたらその倍音はほとんど無くなってしまいましたが、その分このギターの個性というかカラーみたいなのもほとんどなくなってしまったような印象も抱いてしまいました。これはこれで良い音ではあるのだけど。

これまでの改造(配線やピックアップ交換、制振とおもり)などでだいぶバランス取ってきていたので、木製ブリッジでこのギター感も残そうかなというところです。

ここまでにいたるのにブリッジの交換も例によって何往復かしてますけど、その中でブリッジの台座の底面部とボディの接し方がちょっと変わるだけで音が結構変わるぽいので、そこらへんは丁寧にやらないとブリッジの比較をちゃんとできないという発見もありました。

当たり前かもしれませんけど、作業してると見落としがちですね。

ちょっとブリッジの位置がいまいちと無理やり動かそうとして変な角度になったりもするので、気をつけねばならないです。

ものぐさな自分はやりがちです。すみません。

そういえば溝の彫り方もちょっと工夫したのですが、はっきりとは違いを認識できたとはまだ言えないので、彫り方については寝かせておこうと思います。

というわけで、まあいろいろまだ変わるかもしれませんが、このギターの自分としては弱点だなあ思っていたところが、このギターなりに現在ほぼなくなっていて、まあ一段落できたかなあとは思っております。

弦もThomastikラウンドワウンドにしようかなと。今はあまりに他界倍音欲しくないし。

まだいろいろやるかもしれませんけど、それとは別にそろそろアンプ作りたくなってきた気がします。真空管ギターアンプかなあ。本当に作るかわかりませんが、回路のお勉強もしたくもあります、、、。

好みのスピーカーユニットの選定とか配線材とかもですかねえ。

ギターの重さ調節と音質の調整

というわけで引き続きギター改造です。

この前のセッション時にギタリストに自分のGodin 5th avenue kingpin iiを弾いてもらったり聴いてもらったりしたのですが、そのときに「軽そうなギター」という意見を頂きました。

たしかに軽いギターで軽くてよいなあと思っておりましたが、音を聴いただけでも軽い印象というのがあるのですね。本職すごいなあ。というわけでその問題を持ち帰って考えてみることに。

家で練習しながらよくよく音を聴いてみたら、なんかわかってきました。

・低音が弱い(もちろん生音も)、音程感が滲んでいるような

・発音が早い感じ(悪いことでもないかな)。

・軽くて必要以上に振動して変な倍音でてるかも(茶色ぽい音色のイメージ)

これまでの経験からギターのヘッドにおもりをつけるとトーンは締まることを知っている。

というわけで試しに工作用のクランプをヘッドにつけてみました。

変な倍音減って音色が締まった。低音に芯ができた。

なるほど、ギターが軽すぎて特にヘッドやネックに変な振動が出ていてこのギターの特有の音色の原因の一つになっているのだなあと思いました。

塗装も薄めなので全体にウレタン塗装とかしたらよくなりそうだけど、加減がわからないし、大変だから別の手を考えます。

世の中にはそれ用にファットフィンガーなるギター専用のおもりもありますが、安くはないし細かい調節もできません。

ということで今回用意した材料はこちらです。画像とりわすれました。

・100均の制振ゲル

・鉛の板(2mm厚1000グラムほど)

鉛も柔らかくハサミで切れるので加工も簡単。

ということでこの材料たちで最適な場所、量を探します。

こういうときは基本総当たりで感覚をつかむところから。

基本的に得られた知識はこんな感じです

・鉛もゲルも多い程 音は締まる→低音ははっきりする、中域より上は減る、やり過ぎはよくなさそう。けっこう少なくてもそれなりに効果あり。

・ヘッドの振動の具合のコントロールは音色にとってものすごい大事。低音も高音も。

・ネック上は演奏の邪魔になるから何もできなかった。

・ボディに張り付けても大きな効果あり。端より真ん中の方が影響大。

・ブリッジも影響大。なるべく弦に違いところの方が効果あり。ただ発音が遅くなる印象。弾きづらくなるぼい。

・fホールから鉛板500gくらいそのままぶち込むだけでもけっこういい感じの変化あり。ただ固定できないからこまる(笑)。

まあだいたい予想通りかもしれませんけど、やってみると感覚が掴めます。

鉛板そのままボディ内部に放置の音すごい好きだったのですが、いい感じの簡単な固定の方法が思いつかなかったので(鉛の重さや木の表面の処理などにより)、別の方法を考えます。

あとボディ表面も効果いい感じなのですが、見た目も良くないし、固定方法も微妙。

ブリッジは音が遅くなる印象なので、これも却下。

というわけで、ネックにごく少量鉛を貼り付けるのと、唯一見つけたリアピックアップの下のスペースに鉛板少しいれることにしました。

ネックも裏か横かみたいなところで効く帯域も量もかなり変わるのですが、このギター(Godin 5th avenue kingpin ii)の場合は6弦の近く、頭にたとえると右顎の下くらいの位置に小指の爪くらいの大きさの鉛を貼ることにしました。もちろん量も増やしたり減らしたり実験しております。

見た目ちょっとよくないけど音のためにしょうがないです。

これだけですが、低音は元々の軽い感じからそれなりに芯が出て茶色ぽい倍音も抑制され聴きやすく、特に2弦の一部のフレットで敏感なレスポンスだったところも割と落ち着きました。

あまりやり過ぎると面白くない音になりそうなので、この辺にしておこうと思います。

このギターのもともとの困ったところはこれでほぼなくなってきた気がします。見た目はもう少し工夫できるかもですけど。

ギターのトーンポットのコンデンサかえると

引き続きギター改造日記です。

手元にいくつかありましたトーンポット用のコンデンサを試してみようと一つ取り替えてみたのですが、はっきりと音質の違いがわかりませんでした。

作業が難しい(細い単線の配線のコンデンサつきのポットたちを細いfホールから通すのリスクありすぎ)ので一つだけ試したくらいです。

実際変わるらしいのですが、それまでのはんだづけの仕方とか、ポットのナットの締め方とかでも変わってしまいそうで、正直この状況ではちゃんと比較できないという判断です。

というわけで特に問題なかった最初のコンデンサにしときます。

ちゃんと配線とかの技術があがってからやった方がよさそうですね。

フルアコがストラトみたいな音になってました

というわけでこのギターセッションで実戦投入してみました。

Godin 5th avenue kingpin ii

ピックアップ Charlie Christian pickup

内部配線 western electric ブラックエナメル無メッキ

みたいな。

というわけで結果から言うとお店のアンプでの音づくりに失敗したのか、散々でした(泣)。本当に落ち込みました。

なぜかフルアコなのにストラトみたいな音が出る。確かにシングルコイルピックアップではあるのだけど。

ハイが固くてタッチがコントロールできない。

色々まあありまして、アンプのセッティングなのかなと思い友達の家のアンプでも試したらやっぱりストラトぽい音が、、、。試しにストラトと弾き比べてみたらすごい似ている。なぜだ。

こんな音だっけ、、、。なにかおかしい。

家のアンプだとあまりきにならなかったのですけど、、、。

というわけで色々考えてピックアップのマイナスの方の処置を疑って、丁寧に線をむき直して丁寧にはんだづけし直してみました。

小さな穴の奥だったからはっきり見えて無かったのですけど、けっこうちゃんと線突っ込めたと思います。

その結果、元の音に戻った、少なくともかなり近づいたと思います!

ちゃんと太さもある!!

というわけではんだづけの仕方はちゃんとせねばですね。

線同士、線と端子がちゃんとついておらずはんだだけだとちゃんと導通してないのでしょうね。

なんとなく結果を見るにそういう状況だとコンデンサとかもそうだけど、高域の方が通りやすいだろうから、接続が不安定なところって高域だけとおるのでしょうね。

みなさんにとっては当たり前のことなのかもしれませんが、こうやって何回か失敗して体で学んでいくスタイルです。

ついでにアンプのセッティングについても改めていろいろ考えるようになっております。

ギター内部配線交換しました

というわけでギター改造日記の続きです。

前回の記事の動画では実はすでに内部配線一度交換したあとでした(笑)。

このギターの特性なのかもしれませんが、音がまだ固くて、ピックアップを交換した時点でジャックやポット(つまみ)や内部配線みてみたら割とそこまで良さそうなパーツでもなく、これが原因のひとつかもと思いまして、内部配線を換えてみることにしました。

使ったのはこちらです。

Western Electricのビンテージ線です。

20AWGのブラックエナメルコーティングですずメッキの単線だったかな。

なんとな一回り細い22AWGがいいかなと思っておりましたが、ちょっと太め(数字が小さい方が太い)を注文してしまいました。

一緒に売っていたのでついでにコンデンサもビンテージ換えてみることにしました。

ポットとジャックは秋葉原で買ってきました。

結果内部総入れ替えみたいな。

やりだしたらとまりません。

というわけでこんな感じで配線してみました。

色々な事情からこの小さめのfホール経由で作業せねばならなかったのですが、それ故にポット(つまみのやつ)を小さめのを選ばざるを得ませんでした。CTSの大きい方が良さげだったけどしょうがない。

一番の難関はコンデンサをつけたトーンポットをこの穴から出し入れする事です。本当にギリギリです。というかほぼ入らない。その上配線は単線でしているので、あまり変な力をかけると簡単に折れる、というか切れる。

と一度すべてこれをやったのが前回の動画でしたが、元の配線よりかはちょっとよくなったかな、というくらいでした。

固さはまだとりきれてない。

諦めるべきなのだろうか。

そういえば、このあとハモンドオルガンのメンテナンスの時に外したビンテージコンデンサを思い出し、取り付けたりもしたくなりました。

こいつらです。

普通にビンテージものですな。

さて本題に戻りまして不満点がいくつかありまして、

・音がまだ固い、特に強く弾いたとき

・ポットのカーブ(抵抗の変化のしかた)が気に入らない

・配線もっとよいのあるかも

・コンデンサの数字間違えて注文してた

というわけでもう一度配線から見直してやることにしました。

もうやりたくないと思った矢先ですが、音が良くなる可能性があればやってしまうものです。

というわけで今回改めて注文したのは、

画像ありませんが、これまたwestern electricの24AWGブラックエナメル無メッキです。今回はプロケーブルさんから買いました。

無メッキの方が音がよい説と、今つけているCharlie Christianピックアップをもう一つのギターにつけていたときの音がものすごい良くて、そのギターにはこの線を配線していたからです。

あとポットのカーブについては調べるとAカーブ(したに凸の曲線)かBカーブ(直線)のどちらかなのですが、サイトによって説がまちまちなのです。

今回最初に配線したのは、ボリュームにAカーブ、トーンにBカーブだったのですが、結果どちらも逆の方が良かったという感想です。

特にトーンの方は一桁くらい小さい数値のコンデンサを間違えて注文してしまったので、どちらにせよBカーブの方が都合よいかなと思いまして(この辺は理論上の計算も考慮して)。ポットについては最大抵抗値が大きくて、コンデンサーの容量が小さい分にはそのほかの上位互換になるはずという自分の理解です(回路みる限りたぶんあってる)。わざわざ小さい抵抗値のポット使ったり、コンデンサの容量増やしたりするとなにかがおこって良い音になるかもしれませんけど。

というわけで同じような作業をまたやりました。

大変ですが、文章だと一瞬です。

その結果、、、

固い部分がなくなった!!

すげー柔らかくて高域もでてる、、、。

配線材でここまでかわるのだろうか、他のなにかの要素があったのかよくわかりませんが、苦労してやった甲斐がありました(泣)。

というわけで慎重に配線をギターの中に収めて、とやってたら配線切りました。

やっとの思いでつなげて音だししたらまだなにか変だ。

よく調べてみたらピックアップのマイナスのところもひっかけてきれてる、、、。

いちばんやってはいけないことをやってしまった。

とりあえずなんとなくつなげてもどったはず。

というわけで次はセッションでの実戦投入。

Charlie Christian ピックアップとりつけ Godin 5th avenueに

というわけで時間ができてしまったので、一度とりつけを断念したCharlie ChristianピックアップをがんばってGodin 5th avenue kingpin iiに取り付けることにしました。

これを

これに取り付けたいということです。

が、問題が一つ発覚しまして、

ご覧のようにピックアップを取り付けるための穴があいておりません。ピックアップに高さがあるので、穴をあけないといけないのです。悲しい。

しかもブレーシングという木の柱が下に通っているので、くり抜くのは無理だろうというのが当初の見解でした。

というわけでものすごい苦労して穴を空けました。丁寧にやったけどそれでもちょっとはみだしました。

見えてきたブレーシングもちょっと切り込んでしまいましたが。

からのこれです。

なんとか収まりました。6時間はかかったかなあ。色々学びがありました。

使うべき道具とかも。

というわけでさっくりとった音がこちらです。

いい音になりました!

うれしい!

ただこのギター特有の音の固いところがあるので、内部配線とかも交換することにしました。つづく。

VOX AGA 70修理途中報告

突然ヒューズが飛んで電源が入らなくなってしまったギターアンプVOX AGA70なのですが、とりあえず修理してみることにしました。

1日目はものすごいたくさんある回路図をダウンロードして眺めてみました。当然ちんぷんかんぷんです。

とりあえず分解できるだけしてみて、基板を外して眺めてみると電源部あたりで熱で焼けた跡が見られました。

再び買ってきたヒューズを入れて電源入れたらなんか小さいコンデンサーが破裂したぽいので、しょうがないから怪しそうなとこのパーツ類買って取り替えてみるということにしました。

日がだいぶかわって2日目。

その間にたまたま見つけた真空管アンプの回路の説明しているサイトでいろいろ勉強してみたり、車の修理とかも間にはさみつつ、とりあえずパーツも手に入れたので取りかかってみました。

とりあえず電源周りということで、ブリッジダイオードとICレギュレータと吹っ飛んだコンデンサをがんばって換えてみました。

なんのパーツかというと電源の交流を直流(音を増幅させるとかに使う)に直すところのものです。

とりあえず組み直したら、ヒューズは飛ばず電源は入りました。

ですが、スピーカーに全く信号が出力されてません。ノイズすらない状態。

途中のつなぎ間違えとかスピーカーの断線とかも確認したのですが、いまいちわからないです。

というところで一旦また日を改めることに。

ただ電源がはいったから進歩していると思います。

見慣れてきたせいか、だんだん回路図もちょっとずつわかるところもでてきたような。

またそのうち続きやります。

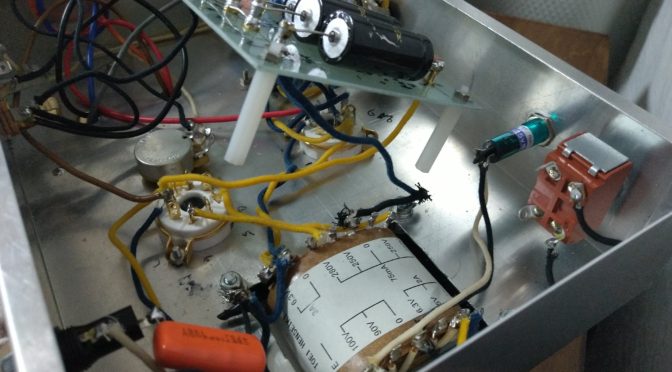

Hammond B3のプリアンプ部分メンテナンス

レッスン室にあるHammond B3のプリアンプ部分(AO-28)のメンテナンスをしてみました。

経年劣化で低音のブーンといういわゆるハムノイズがちょっと気になって来たので、パーツを取り寄せてメンテナンスしてみました。

ブロックコンデンサという大きめの銀の筒状のパーツ2つです。

このハムノイズはレスリスピーカーでもでるのですが、そのときは同様にレスリスピーカーのハムノイズを無くしたいときには真っ先に交換するべきパーツのようです。

今回はエクスプレッションペダルとともにノイズの音量も変わったのでオルガン本体との読みです。

このコンデンサは交流を直流に変換するときに使われるパーツのようで、劣化すると交流の50ヘルツの波を馴らすのができなくなって50ヘルツの音となってノイズになるようですね。

そんなわけでオルガンの裏側を開けてアンプ部分を観察してみましたが、どうやらアンプ部分の配線を全て外して取り出して裏側からアクセスしないといけないもよう。

大変そうです。

ついでなので、以前買っておいたAO-28リフレッシュキットという交換したほうが良さそうなコンデンサと抵抗のセットもこの際やってしまうことにしました。

というわけでアンプ部分をひっくり返したのが写真(交換前)なのですが、もともと頑丈に取り付けられていたのでやはりパーツの交換が大変です。端子に配線がぐるぐる巻きです。

結局友人の力を借りて回路図を読んで交換するべきパーツを確認したのですが、コンデンサに関してはわりと大きな目立つやつを変えればよいという結論でした。

現代の同容量のコンデンサは当時に比べてものすごい小型化が進んでいて見た目は全く変わりました。

というわけでがんばって全部つなぎなおしてブロックコンデンサも交換して、オルガンにつなぎなおしてと作業を終えました。

なれなかったので1日かかる作業でした。

早速音のチェックしてみましたが、ノイズはすっかり消えました。

配線もちゃんとしていたようで良かったです。

音も全体的に張りが出て若返りました。

やはりコンデンサを交換したからか高い音がよりいい感じにでますね。クリックノイズのパサパサ音も増えてよりよい音になりました。うれしいです。

もう少しこのオルガンをメンテナンスするとしたらきっとさらに奥のトーンジェネレーターのコンデンサを交換せねばならないのでしょうけど、これはものすごい大変そうです。

いつかやるべきなのか、、、。

最近の改造、レスリー2103

前回どこまで行ったか忘れましたが、とりあえずレスリー2103の下に取り付けているハコを主に修正しました。ほかにもちょこちょこ。

・ハコの高さ

20センチほど切ってみました。

2103の高さとあわせて100センチちょうどくらい。

ビンテージレスリーとだいたい同じくらいの高さですかね。

ドラマーがスピーカーに隠れて見えなくなることはなくなったし、座ると耳の高さにあったホーンの位置が下がって耳元でうるさいということはなくなったかも。

・2103内部の吸音

どうしても低音に強くなりすぎるキーがあるので、とりあえず吸音材多めにつめてます。スピーカーの特性がそのままでてくれればよいのだけど、なかなかそうもいかない。

ちょっとはなだらかになったかもです。

吸音材つめると響きが減るのがなやみどころ。

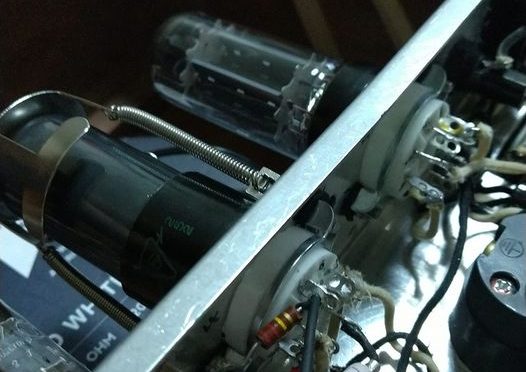

・内部配線

ビンテージスピーカーでいろいろ試した結果、現行の線で一番良さそうなのがベルデン8460ぽかったので、それを2103に使ってみました。とりあえずホーンドライバのとこだけ。

基板への取り付けがちょっと手間でしたが、端子に無理やりはんだで留めて無駄無い情報の伝達を期待してみました。

音がどう変わったか憶えてないけど、現状結構いい音してると思います。

・11ピンケーブル

11ピンのうち、自分の使い方だと6ピン分しか使ってなかったぽいので、ビンテージ6ピンケーブルで11ピンケーブルを作りました。むりやり。

ここの線はほんといろいろ試したけど、これが一番あうかも。現行の高級でレンジが広い線とか聴き疲れするし。

意外にハモンドオルガンの音はもともとレンジ狭めのケーブルの音だから聴き疲れしないのかも。

このケーブルの欠点は固すぎて取り回ししにくいというところです。

改良方法を模索中。

・低音のスピーカー交換

もともとのがだいぶへたって目一杯出すとスピーカーのエッジがぶるぶるなるので交換してみました。

せっかくなので少ない選択肢ながらAmazonで探してDayton Audioというメーカーのものにしてみました。

今のところ特別不具合もないので、リプレースの選択肢としてはありかも。

他の安いやつとかも試してみたいけど、、、。

とまあいろいろやってます。

おかげでかなりよい音なのでいつも使ってるNord C2DとこのLeslie2103の組み合わせでの音も聴いてほしいです。

よろしくお願いいたします。

6ピンケーブルで11ピンケーブル作った

何を言ってるかよくわからないかもしれませんので、説明しましょう。

音をよくするための苦労です。

現行のオルガンとレスリースピーカーをつなぐケーブルは特殊な仕様の11ピンのケーブルを使うのですが、そのケーブル部分のみ、ビンテージハモンドオルガンとレスリースピーカーをつなぐ6ピンケーブルで作ってしまおうという実験です。

端子の数に対してケーブルの数が少ないとか、そもそも意味あるのかとか疑問を抱かれるかもしれませんが、これまでの実験から既に、少なくともオルガンの音だけ使うためには、6芯のケーブルで十分なのです。

さらに言ってしまえば、音声信号の線は1つなので、それだけ別に這わせればその音になります。他はレスリーのslow fastとかなのでケーブルが特別よい必要はないです。

まあ今回は6芯ケーブルを破壊したくなかったし、これでなんとか収まったから良かったです。

あと6ピンケーブルは11ピンケーブルよりもはるかに太いというのも大きな違いです。というかそれだけが目当て。

これまでは細い適当な多芯ケーブルの横に一本だけいろいろな線を這わせて、それぞれの音を確かめたりしてみました。

その結果わかったことは、レンジが広いケーブルはオルガンだと聴き疲れする。真ん中あたりが細くなる。そもそもビンテージハモンドオルガンの音は実はそれ程レンジが広い音ではない。

そういうよさげなケーブルやギターケーブルよりも、11ピンケーブルのかなり細いケーブルの方がオルガンの音としてはよさげ。

しかも11ピンケーブルも日本の本家のメーカーのものより、海外のパーツサイトの方が音は好み(見た目も固さも全然ちがう)。

しばらくは海外から取り寄せた11ピンケーブルを使っておりましたが、好奇心には勝てず、6ピンケーブルだとどうなんだろうという流れです。

結果、さらに音がよくなりました。

ケーブル同様太みがありますな、太みが。

問題はケーブル自体がものすごい固くて曲がりにくく、太さと重さもあって取り回しも大変ですが、端子痛めないか心配になるくらいです。

これに関しては今また別の方法を考え中。

そして同時に、レスリー122への変換器のケーブルもこの仕様にしてみたり。これは内部は苦労したけど、できたぽい。

レスリー147への変換器はただいま取り組み中。こちらは数年前に試しに国内の業者(メーカーでないとこ)に頼んで作ってもらったけど、正直ケーブルの長さが注文した仕様とも違ったし(使いにくい)、ケーブル自体もオルガン用のものでもなく、音が悪いものなのでこちらこそやらねば。

一応オルガン専門にやってるとこなら仕様のミスもだけど、ケーブルの値段けちらないでちゃんと音質まで考えて欲しいですなあ。

というわけでやることいっぱい。

電源タップ受注

ベーシストに頼まれて電源タップを製作しました。写真のとは仕様とか違うのだけど。

大まかな流れとしては、

受注

↓

コンサルタント的な

楽器持ち込んでもらって、どのケーブルがよいかとか

↓

材料調達、製作

↓

納品

という流れなので、満足度ならそりゃあ高いです。

今回はノイズを減らす目的+音色よくするが目標になっております。まあだいたい目的はそれなのですけど。

こちらとしては提供するものはおおよそ予測はついているのですが、一応手持ちのいくつかよさげな候補や、一般的な線などと比較して聴いてもらって、違いを体験してもらいました。

ノイズも減ったし音も良くなったし良かった良かった。

今回はケーブルとタップ一体型で2口のものを作りましたが、これはケーブル着脱タイプよりロスがなくてさらに良さそうですね。

自分用にも欲しくなってしまいました。

この仕様なら1m のケーブルで18000円で作りますので、お気軽にメッセージからお問い合わせくださいませ。

そこらへんのタップより音がいい自信はあります。

ノードのハーフムーンスイッチ修理

ライブ用のノードC2Dのハーフムーンスイッチが壊れたので、直しました。

スイッチの中心軸が折れてくにゃくにゃになりました。

パーツはそこらへんでうってるスイッチをお取り寄せ。

線を留めるだけなので割と簡単になおりました。

ハーフムーンスイッチ簡単に作れると思いました。

他のメーカー用のも行けそう。

レスリースピーカーの内部配線

レスリースピーカーの内部配線、もともとついているのがあれば、それでよいのですけど、今回の改造で微妙に長さが足りなくなってしまったので、いくつか試してみました。

・Belden 8460 8470

今のところの結論としてはオリジナルパーツが無いときの換えとしては、これで良さそうです。ミドルレンジに特有のくせがあり、それがビンテージハモンドサウンドを思わせます。細い8460はドライバに8470はウーハーでよいのではないでしょうか。

・Belden 9497

ウミヘビっぽいやつです。スピーカーケーブルとして巷の評価は高めですが、先ほどの8460の中域の癖が目一杯きつくなりました。へんな中域で満たされてすぐ耳が疲れますいまいち良さがわかりませんでした。

・Western Electricのケーブル

ビンテージケーブルとしては有名なWestern Electricの16AWGくらいの太さです。復刻版みたいなのの14AWGも試してみました。電源ケーブルとして使った時同様、ミドルレンジによりがちで、特に使いたいとも思えませんでした。アメリカンな線の特徴はミッドレンジなのでしょうか。個人的な色彩感だとこれらや9497はオレンジ色とか茶色ぽい色がつきすぎるかんじ。

・オヤイデ3398太さいろいろ

このケーブルを使ってみたらワイドレンジという表現の意味が理解できました。

上下ともに広がりを見せます。

レンジが広いと豊かで高級感がある音にきこえます。意識高そうとも言えます。

一方で、低音はともかく、高音はレンジが広い分太さに欠けたり、かなりの高音がきつくて、よくよく聴いていると聴き疲れしたりという側面もあります。

ハモンドオルガンの音をずっと聴けるのも、実はそこまでレンジは広すぎないところに秘密があるかもしれません。

まあ今回のスピーカー改造でビンテージドライバの高音が普通のよりちょっと足りない気がしたので、敢えてこの線でバランスとったりしてます。

リプレースのドライバは全体的にもともと高音成分が強いので、この線だと強くなりすぎるかも。

というわけで、他にもいろいろ線はあるのでしょうけど、割とこのあたりで十分網羅できているのではないかと思っております。

レスリー122ホーンドライバメンテ

レッスン室のレスリースピーカーのドライバ(高音用のスピーカーみたいなの)をビンテージのものに交換してみました。

Jensen v21です。

もともと家にあったのですが、ビビりがとれなかったり、高い成分が全然でなかったりで、リプレースのものをつけてしまっておりました。

先日ウーハーのリコーンをして、ちょっとスピーカーの仕組みを体感したので、いけると思って再びドライバの調整にチャレンジしてみました。

溝のおそうじから始まり、ビビりが出ないようにものすごい微調整を本当に何日にも渡って、なんとか使えるようになりました。

以前高音が出きらなかったのも、振動板を押さえつけすぎていたからかもしれません。

加減難しい。

ドライバを横からポコポコたたいたりしまくりました。その間音出し続けてるのでとにかくうるさいし。

とまあ無事交換はできたのですが、全体的に柔らかい高音で、やはりビンテージはいいものです。

それに伴い内部配線もかなりいろいろ吟味してみました。それはまたべつの話として、とりあえずレッスン室のオルガンがまたよい音になったと思うので満足です。

レスリー2103の下のハコ作りました。もっと大きいの。

以前作ったレスリー2103用の下のハコ(高さ45センチ)もよかったのですが、もっとハコの容積を大きくしたらより豊かな低音になると期待しておりました。

が、あまり大きくすると携帯性も低くなるしという悩みもあります。

というわけでとりあえず作ってみました(笑)。

板の歩留まりが悪すぎて材料に結果二枚の板を使いハコだけで高さ90センチになりました。

全部で120センチくらいでしょうか。

一般的な大きなレスリーが102センチとかなので、かなりでかいです。

下は純粋に空洞なので、ハコなりスペースは122よりもかなりおおきくなっております。

工作もここまで大きいと板の曲がりも大変で、建て付けの悪さもあり、びびりもありますが、そこらへんは調整してみました。

音はやはりよいですね。うるさくなく大きく出せるし、高音部との分離がよくていいかんじです。

もちろん今回も折りたためるので、いまだに台車一回で移動可能。

車をツアーの3人乗り仕様にしても載せられるのは大きな進歩ですね。

スピーカー本来の定在波もいろいろ減らす工夫ももっとしないと。

みんなにきいてもらえるのがたのしみです。

11ピンケーブル作りました

現行モデルのオルガンとレスリースピーカーにつなぐ専用の11ピンケーブルがあります。

特殊な形状なので作るのも大変。よい線材を使うにしても、多芯ケーブルには材料も限られるわけで、なかなか手を出せませんでした。

市販のものは長さが7メートルとかなり長く、音質の劣化もありそう。

ということで今回は5メートルでつくります。

こういうことができるようになったのも、いろいろな実験で経験がついたからですなあ。

というわけで完成しました。

普通の多芯ケーブルと音声信号のみよさげなケーブルを使ってそれらをメッシュで覆って完成。

さて、肝心の音ですが、音色的には全体的にレンジが広がって高級感が出ました。

低音も当初の目的通り芯のある感じになりました。

音圧、音量は下がりましたが当初は低音が強すぎたりしたし、出力的にもかなりまだ余裕があるので、問題ありません。むしろ強すぎたくらいなので。

一番予想外の違いが、発音の速さが全然違ってきこえるというところです。なんだこれ。

今までに比べてスピードは落ちたと思います。

これが果たしてよいのか悪いのかわかりませんが、自分的にはタイミングはとりやすいかもです。不思議です。

楽器の発音のタイミングが望み通りにでるかって音楽人生がかわるんじゃないかってくらい大事なことと思うのですが、それが線で変わってしまうなんて、、、。

というわけでしばらくこれでがんばろうと思います。うまくいくとよいなあ。

ライブ用のLeslie142はリモコン導入

孫の手スイッチ

Leslie2103mk2のプリ管かえました

同様に小型レスリースピーカー2103のプリ管12AU7も国産にかえてみました。

安心のヤフオクです。

今回は東芝でございます。初の東芝。やはり国産なのでまろやかでした。

もともと2103はパワフルで低音が強すぎるところもあったので、結果いい感じになったと思います。上から下までまろやかな音です。先日導入したハコとも相まってかなり幸せな響きかもです。

スピーカーも育つようです

楽器も使っていると音が変わってくるとはよく言われます。

普段使っているデジタルのオルガンでさえ、使い込んでいると音がまろやかになってみたりします。

いろいろあって、沼袋OJCのレスリースピーカーの音がよくならないかと、工夫しておりまして、結果低音用にリプレースで有名なeminenceというメーカーのスピーカーを装着してみました。

もともと着いていた古いやつよりもちゃんと低音が出たからです。

というわけで、しばらくこれを使っていたのですが、半月ぶりにその音を聴いてみたら更に鳴るようになってました。その間いろいろなプレイヤーに弾かれていたのですが、そのおかげのようです。

ライブハウスみたいなところだとうちにある時よりも大音量で鳴らせるのでさらにスピーカーも育つようです。ここまで鳴りが変わるとは思わなかったので、あたらしい発見です。

うちの他のスピーカーでも試したくなりました。

レスリー2103の下用にハコ作った

小型レスリー2103mk2は一人でも運べるのだけど、やはり大きい箱の鳴り方はしないわけです。

たまにステージの台の下が空洞のところだとこのスピーカーでもよい響きがするので、試しに下にハコを作ってみようとなりました。

これが

こんな筒状になって

こんな感じになります。

試作品なのですが、塗装も簡単にしてみました。材料の関係上、今回高さは45センチと低めです。

低音ハコの分だけ豊かになったかな。

足鍵盤の立ち上がりもちょっとHammondB3に近づけたような。

最も大きいハコでも試したくなりますね。

ちなみに密閉の箱が下について、下向きの音が全部そこにいくので、同じ高さのイスにおいたほうが広がりのある大きい音にはなります。ただ箱鳴りがあるこちらの方が、ぎゅっとした音になっています。変な帯域で音が膨らんだり、きこえなくなったりが起こりにくいかもですね。

レスリーらしく、下の方にスリット設けて少し音を逃がしたり、従来の開口部や、スピーカーの前にアクリルの板とか貼ってみた方が下とのバランスとれるかも。

この改造いろいろ楽しみが広がります。

低音がこれでよくなってくれたらツアーで2103しか持っていけない時でもよりよい音でできると思います。

レスリー2103mk2ドライバー交換

小型レスリースピーカーレスリー2103の音を何かの折につけてもう少しよくしようという計画です。

ビンテージレスリーのドライバ(高音用のスピーカーみたいなの)を好みのものに換えたときに余ったのがatlas PD5VH。これの大きさがちょうど2103に入りそうだったので試しにつけてみました。

もともとPDはビンテージレスリー用のリプレースとして評価が高いので、期待大です。ただもともとのドライバが12ΩにたいしてPDは16Ω。出力下がるのだろうか。

結果として、もともと音量も半分強で使ってたこともあるのか、音量はほぼ変わらず、むしろなぜか歪みのポイントは早まったような気がする。なぜだろう。

そして低音が増えた気もする。気のせいだろうか。

肝腎のドライバの音は圧倒的にPD5VHの方が好みだったので、とりあえずこのままで行こうと思います。

設計と違う抵抗なので気が引けるのですけど、まあよいとしましょう。