ギターのピックアップ留めてるネジとかもそうだったような気がします。

「オルガンとか機材とか」カテゴリーアーカイブ

レスリースピーカー スローモーター調整 slowにならない問題

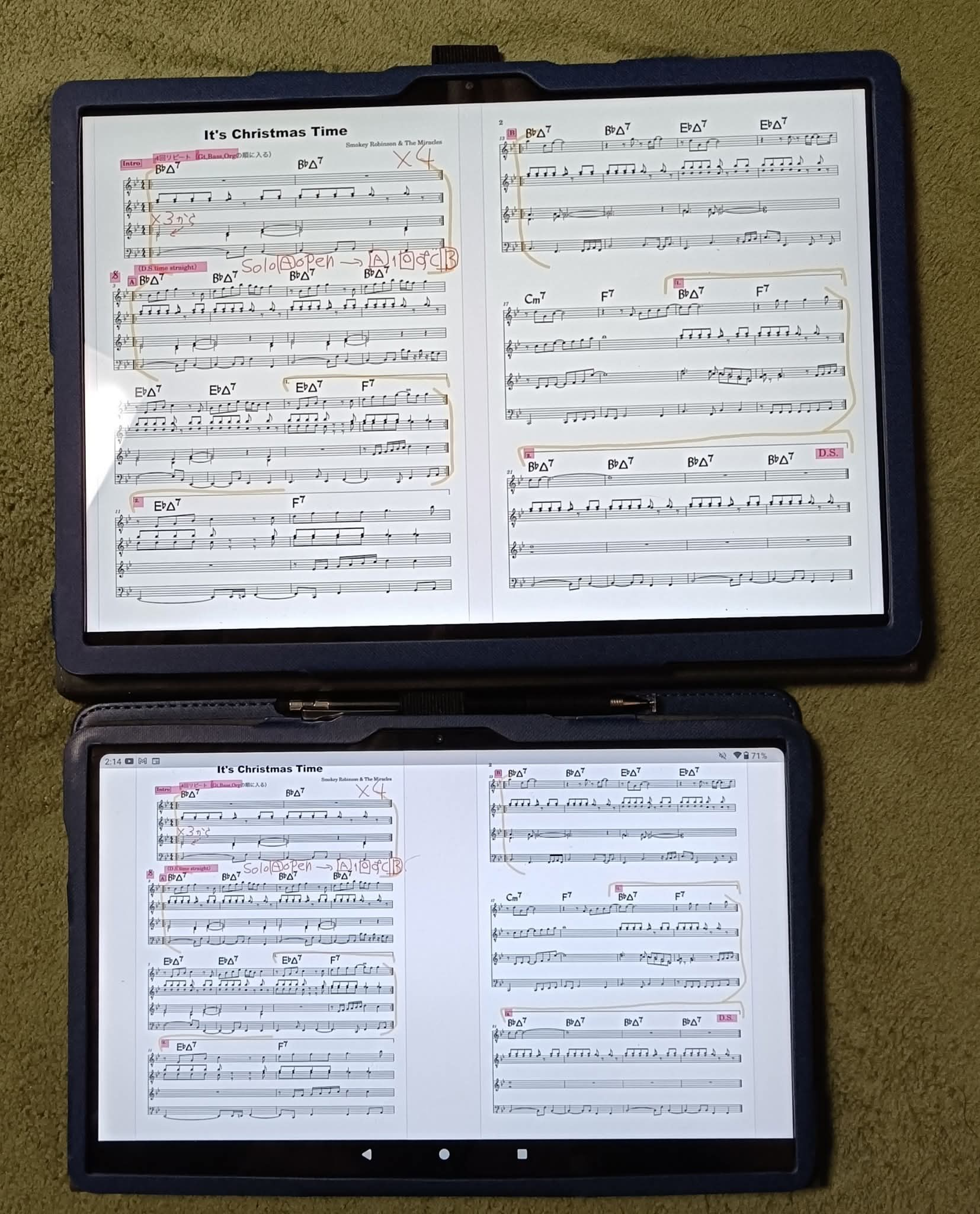

巨大化 譜面閲覧用タブレット買いなおしました

トランス代わりのUPSの電池交換しました

Leslie142のSlowモードを活用するようになりました。たのしい。

ビンテージLeslie142の内部配線交換

亀有Jack&SuzieのA102のリバーブ調整とオイル注入

エクスプレッションペダルを少し改造&修理

カシオガチ勢になる!CT-S500リハで使ってみた

ようやく割れたギターを直しはじめました

カシオのキーボードガチ勢になりたい

梅雨でくるってきたのでセルフピアノ調律

Leslie147も同様にスピーカーケーブル変えてみた

自作真空管ギターアンプをちょっとメンテナンス

Hammond B3出張メンテナンス

エクスプレッションペダルをジャック化でメンテしやすくする!

ギターの弦をエリクサーにしてみました

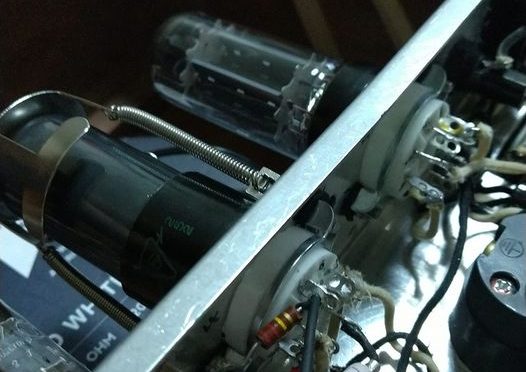

家のHammond B3というかレスリーの真空管が変なので交換

エブリイDA64Wに7インチの/新しいディスプレイオーディオつけました

Nord Organ 3 10数年ぶりに新しい2段のオルガンがでてた!

大晦日でした

亀有のレスリースピーカーをメンテしましたよ

ジミースミストリビュート的なライブになりました

レスリースピーカーの低音について

レスリースピーカーというか、ハモンドオルガンの音の音作りについての研究的な。最近少しわかったことというか改めて確認できたこと。

なるべくビンテージハモンドオルガンの深いながらもうるさくない豊かな低音をどうやって出すかというところが課題になります。

中高音部は大きなキャビネットをつかわなくともそれなりに似せることはできますけど、どうしても低音ばかりはそうもいかないわけです。

大きなキャビネットに15インチのスピーカーがあって初めて深くてよい低音が得られます。うるさくないのだけどちゃんとズブっと聴こえるのがハモンドオルガンの低音の特徴だと思います。

というわけでなるべくこれに近づけたくていろいろ試行錯誤して電源やスピーカーケーブルも換えたりしておりました。

いまは割とそれなりによい音にはなったと思いますが、ちゃんとデータとしては取れてないから再現性はあまりないかなあとおもっておりました。地道な耳でのチューニングしかないみたいな。

先日オルガン機材を聴き比べる会で土田くんといろいろやり取りをしていたらビンテージレスリーの周波数を測定した(すごい!)とのことで、その表を見てみたところ、ざっくりの記憶ですが100Hzあたりが少し下がっていて、60ちょいHzあたりがすこし上がっているのを確認しました。

これはなかなか驚くべき発見です。

数値的にはわずかに見えるかもですが、聴感上はかなりちがうかも。

いわゆるそこらへんについている3バンドのイコライザーのBassって多分100Hzあたりで、ここを持ち上げるとわかりやすく低音が上がった感じがするのですけど、他のパートにものすごく被ってマスクするし全然好ましくないのです。

他の楽器のロー成分もそこにあるので低音が渋滞してえらいことになります。なんていうかジャンクな低音の出し方みたいな。

一方で60Hzあたりは3バンドEQではいじれないところで、ここら辺以下を持ち上げると低音が大きくなった感じはないけど深い音がします。上げすぎても変なのですけど。

簡単に説明するとこんなところですが、これが豊かで深いながらもうるさくない低音を作る方法なのだなあと思いました。

なので3バンドならEQのBassは下げるべきで、低音全体を持ち上げるためにかなり太い電源ケーブルをつかうというのはかなり合理的なのだなあと思いました。

そして自分のセッティングはそうなってました。

なるほどこれはすごいことです。伝わらないかもだけど。

少なくともオルガン用にはEQは低音用に60あたりと100あたり、もう少し厳選した数値でもよいと思いますけど、少なくとも二つ用意できると好ましいのだなあと思いました。

それができない環境なら太い電源ケーブル使ってEQのBassを下げるみたいな。どのケーブル使うかにもよりそうですけどねえ。

プロのオルガン機材を聴き比べる会やりました!

スマホ(Oppo Reno 11A)でUSBコンデンサマイク(Fifineの)がつかえた!!ついでにスマホレビュー。

意外と予約の反応はいい謎の楽器ショー企画

Leslie 2103mk 微妙に改良 低音のびりびりノイズなくなった

ギター急に音が出なくなった

セッションでギターの音が急に出なくなって断線したかなと思い、先ほど家でパーツを外して中身の通電をチェックしてみたところ異常なしでした。とりあえず元に戻して音が出ることを確認して一安心です。

なにが原因だったのかは謎ですがまた症状出ることがあれば気をつけて観察してみようと思います。

フルアコのポットやジャックを外すと構造上元に戻すのは割と大変なのですが、この作業自体は今までパーツ交換何度もやりすぎて割とストレスなくスムーズにできるようになってます(笑)。

↓

ノイズが大きめなのの原因がこれなら直した方がよいよなあ。

ハーフムーンスイッチまた断線したのでなおしました

壊れた真空管OC3の替えが届きました

真空管もげました ( ノД`)シクシク…

森美術館でオルガンを弾いておりますよ。8月まで。

Nord C2D起動が怪しい問題

P90ピックアップのスペーサーがようやく手に入りました。

森美術館シアスターゲイツ展でのハモンドオルガン演奏

ジャズギター研究会的な

一年以上ぶりにギターの弦を交換してみました

ギターアンプ改造。簡易的にEQがある状態になって便利になった!

自作Fender Champの高域がぜんぜんでなくて悲しかった問題ですが、RC Boosterのコピー品?ぽいクリーンブースターを使うことにしました。

これだけでも高域と低域をかなりいい感じにいじれます。

日によってとか時間経過とかですこしEQいじりたくなる気持ちになるときに簡単に変えられるのが本当に便利です。

足りなかった高域がでます!

チャーリークリスチャンピックアップの音がしてくれる!

ついでにエフェクターのゲインを上げればだいぶ余裕の音量感でアンプからの音も強くできる(ちょっと張りがありすぎてなんかゲイン上げたなあという音なので音圧が足りない時にですね)

それに伴いエフェクター使う前提になったので、アンプのつまみを減らしてエフェクター用電源をパネル部分からとれるようにしたすっきりデザインにしてみました。

無駄な配線がない感じです。

というわけで以下そのショート動画と説明文です。

イコライザーがほしいなあ。ギターアンプの改造のために。

ハーフムーンスイッチ修理

レスリースピーカー低音用のスピーカーケーブル

レスリー2103mk2スピーカー交換142との比較レビュー的な

レスリー2103mk2と142のスピーカー配線材かえたけど

吉祥寺サムタイムのお店のコンセント

朝早くから千葉県富津のイオンに行きました

レスリー2103mk2ビビり解消

だいぶ奏法とかも変わりそうなきがします

基礎練も大事なのですけど、人の演奏を生で見たり聴いたり、動画で色々気になって調べて研究していると日々発見があります。

というわけでメモがてら。

・右足(エクスプレッションペダル)の使い方かえてみた

基本の音量のところを前よりも上げて、敢えて音量を大きく変えずに弾いてみる。

レスリーのストップで聴くに耐えられる音色になるのだなあ。

ふしぎです。

あとリズムの出方が全然変わりますね。

ふしぎです。

結構オルガンって音量変えずにそのままで弾いてもサウンドするのだなあと。

まあいつでも動かせるスキルが身についた今だからこその対比なのかもしれませんけど。

しばらくはこの方向でいろいろためそうと思いました。

・ドローバーセッティング

わずかのセッティングの違いでフィットするジャンルというか雰囲気とか、間がもつ音になるんだなと改めて認識。

とくに左4つのドローバーのバランスがものすごい大事ですね。

自分の本当に好きな音は一般的なセッティングからほんの少しだけアレンジしなければならないのですね。

・ゴスペル的なハーモニー

うまくいく時といかない時の差についていろいろ考え中。

ドローバーセッティングもかなり影響を受けるのですね。自然にそういうアイデアが広がるようもっと細かなセッティングの追求をするところから始めてもよいかもしれません。

それに伴ってm7-5みたいな響きをもっとうまく積極的に、自由に扱えるように練習しようとおもっております。

あとサブドミナントマイナーみたいなサウンドもですね。

もう少し体系化できるとよいのですけど。

とりあえず動画とかいろいろ見続けてみようと思います。

・フレージング

どちらかといえば目立つところというよりは、つなぎの目立たない部分(これらを弾いている時間の方が長いかもだけど)で自分が満たしたい方向がすこし見えてきました。

ただのつなぎなのですが、相当頭を使うというか慣れるまでだいぶ訓練と準備がいるようなことを練習しております。

それによってつなぎのサウンドの時にものすごいよい感じにハーモニーもリズムもフィーリングも出せる気がするので、いわゆるみんなが想像する一般的なフレージングに戻った時(表現難しいけど)にその効果が何倍にもなるような印象を出せることが期待できてます。

あとはそのやり方をもっと精度をあげていくのみ。

自分がやりたい歌い方みたいなのが少しだけ見えてきてうれしいので、仕上げていきたいものです。

このやり方ならジャンルを問わず機能しそうだし、自分らしい表現でそれでいて満たされる感じに向かえそうです。

というちょっとしたメモです。

ただの自分向けだけどとりあえず備忘録がてら。

オルガンサミット的なライブをやりました

車の積み方大改革 その2

車(タント)を常時3人乗り仕様にするために積み方大改革してみた

レスリー2103mk2内部配線つづき

ライブ用Nord C2Dのソフトケース新調しました

レスリー142配線材かえてみたその2

ライブ用レスリー142内部配線交換してみた

足鍵盤の電源部分接触不良

ローターベルトも自分で作る時代

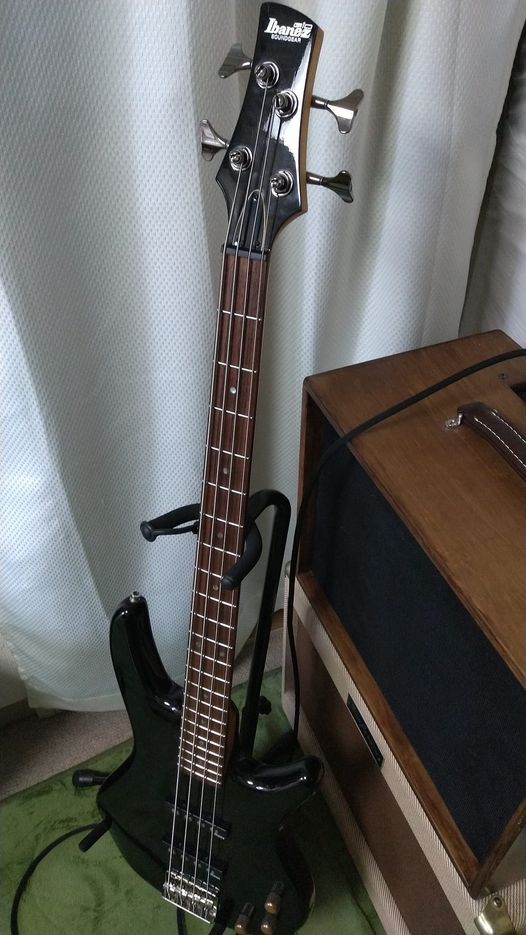

いろいろあってエレキベースを買う

プチ改造

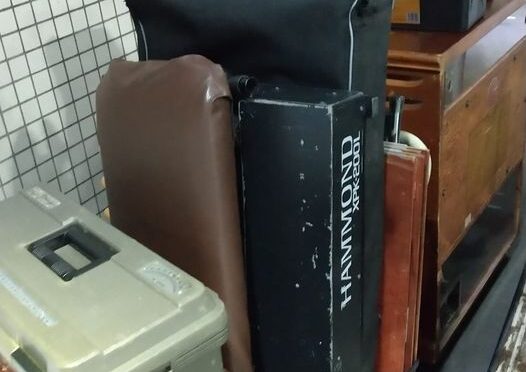

札幌D-Bop Jazz Clubでライブやらせて頂きました Hammond XK-5 Leslie 3300

というわけで札幌でのメイン業務のD-Bop Jazz Clubでのライブでした。

現在のハモンド鈴木の最上位機種のXK-5と中型?レスリーの3300の組み合わせです。

現行のモデルながらこれがライブハウスにおいてあるならかなり設備としては十分ですね。

はじめましてのNateさんと駆け出しのころ東京でよくお世話になった宏樹くんとのトリオです。

二人とも素晴らしかったです。とても楽しくできました。

宏樹くんも前よりももっと進化していてうれしかったです。

東京より北海道の方が熱い人が多いかもとも思わされました。熱いのは大事なことですなあ。

いろんな話もしたし。

大学からの友達もライブに来てくれてなによりでした。

みんな活躍してますなあ。立派すぎる。

自分もがんばらねばですな。

とにかく聴きに来て下さったみなさまありがとうございました!

XK-5と3300の組み合わせですが、やはりビンテージと比べると太さが足りない感じがしましたね。総じてかなりいい音にまで持っていけるのですけど。

ローミッドあたりはむしろ十分すぎるくらいではありました。

シングルトーンの太さが欲しいところでしたが当日だけでは追い込みきれなかったかも。

個人的には鍵盤の抑えたときにドローバーと共に鳴る真空管回路の音圧だけみたいな低い音のノイズみたいなものがないのかもとも思いましたがどうなんでしょうかね。

ビンテージレスリーにしただけで解決する問題かもしれないし。

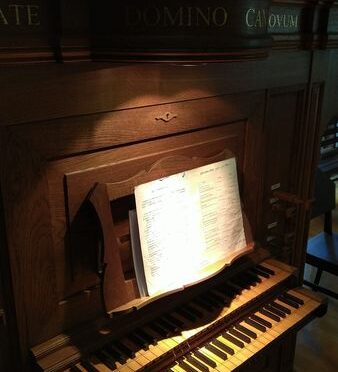

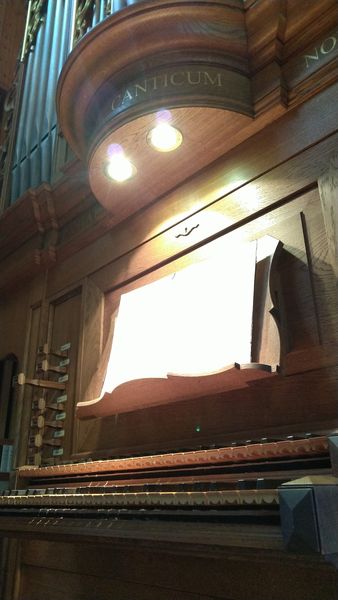

室蘭教会のパイプオルガンでのジャズコンサート

しかもみんないいお客さんでした。やさしい。

久々に北海道に行きました

仕事で北海道に行くのは15年ぶりくらいでしょうか。

二回目。

前回はオルガンを運ばねばならなかったので大洗まで車で行ってフェリー経由で苫小牧にたどり着き、そこからまた車だったような。

今回は室蘭の教会でのパイプオルガンコンサート2Daysがメインで、せっかくなので札幌まで行ってみようということで札幌のオルガンが置いてあるライブハウスでライブをブッキングしてみました。

とりあえず飛行機で前乗りで室蘭に入り、教会のパイプオルガンに慣れるべく練習させてもらいました。

これまでパイプオルガンの経験がないので、今回に向けて埼玉にある教会のパイプオルガンを弾かせてもらっておりましたが、これはこれでまた勝手がかなり違うものです。個体差。

前日入りできたおかげで、このオルガンの使い方も大分わかってきました。当日入りだったら危険極まりなかったですね。

ボリュームもかえられず、ストップ(音色のセッティングのレバー)も想像していたよりも変化が大きすぎて想定の使い方ができないなど。

一日で修正でそれなりにいい方向に持って行けたのはよかったというものです。

その日はおいしい海産物を頂いてからの登別温泉。

室蘭からとても近いのですね。

温泉の写真はないのですが、かわりに温泉街にあった北海道名物セイコーマートです。

温泉も宿もとても素敵なところでした。

とはいえコンサートがメインコンテンツなのでそこに向けて油断はしてられないというものです。

レスリーのプーリーベルト(ひも)自作してみました

こっちならうまくいきそう。

パイプオルガンのライブがあるので練習してみました

なんとなくうまく演奏できるようになってきた気がする。レッスンもしますよ。

なにを今さらという話ですが、このように芸の道は長いもので、20年ほどいろいろあれこれ工夫してきましたが、ここに来ていままで訓練してきたことがようやく統合されてきた感じがします。

なかなか自由なところもあってよい感じです。

とくにここ1年くらいの思っていたことが漸く馴染んできて、といっても演奏中かなり注意しながらですが、いろいろなことをリアルタイムで意識しながら実行することで共演者やお客さんのリアクションにとても良い手ごたえを感じております。

うーん。長い時間がかかりますな。

なかなか自分で反省してみたいなのの繰り返しなので正解なんてわからないまま試行錯誤せざるを得ないのですが、その試行錯誤もこのところ結構いいポイントを捉えられてるぽいです。

傍から読むとなんのこっちゃという文章ですが、まあ一つ一つの動作や思考は割とちゃんと説明できるくらいは考えてきたので全部何やってるのか自分では説明できるので、ほかの人もやろうと思えば同じことできるはずです。

ただ一つ一つの動作をちゃんとやって統合していくのにはそれなりに時間がかかるかもですけど。

ここら辺になってくると漸くフィジカル的な速さとか精確さをより追求する理由が出てくるので、時間を見つけてどんどんそこらへんも強化していこうというのが目下の課題です。

30代まではいろいろ試行錯誤の失敗の方向で頑張り続けることもいっぱいありました( ノД`)シクシク…。

ほんと始めたての時にもっと知っておきたかったことだらけです。

いまは多分大丈夫なはず。たぶん。

しかし今後もいろいろそういうひらめきはあるのだろうなあとも思います。

まあ自分のような専門家がいろいろ全力で失敗も含めていろいろやり続けたから今最短ルートで伝えられることもあるわけでして、ぜひ気になる方はレッスンも受けに来て下さい。

総合的な音楽のことでもあるのでこの際楽器だろうが歌だろうが問題ないです。

コメント欄にレッスンのお問い合わせも頂きますが、なにぶんコメントの新規投稿についてはこちらのメールの設定の問題などから月に一度くらいしか確認できないので、メールフォーム、あるいはフェイスブックやインスタグラムなどのSNS経由でご連絡いただいた方がお返事は早くなりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

リバーブつまみ換えました つかいやすくなった

実はたくさんあるネットで手に入らないもの

2月になりました

真冬ですが屋外のライブでした

仕事始めはレコーディングのプロジェクトから!

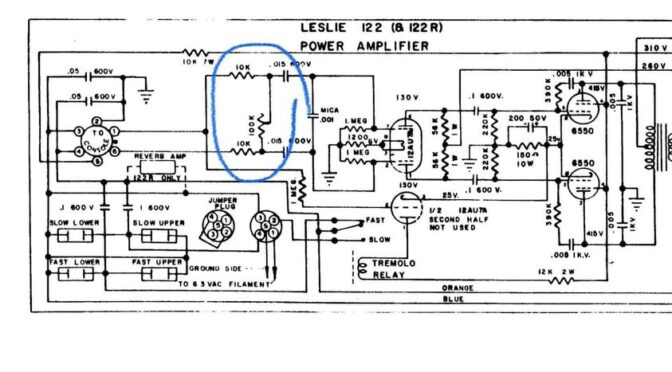

レスリー122アンプ不調なおったかも

買ったもの。今後の活躍に期待してます。

ライブ用のレスリー142音が出なくなる

故障の秋2 レスリースピーカーがFastのままになってしもた。

電源タップ受注しました。電源コンサルタントです。

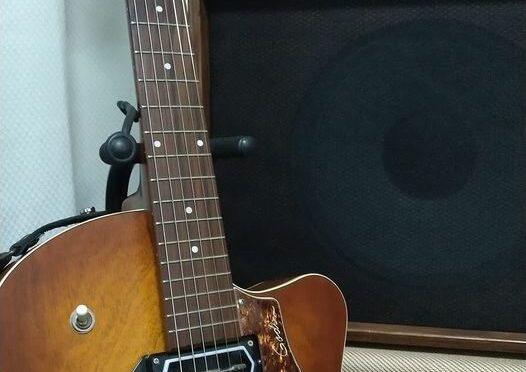

自作ギターアンプ結構現場でつかっております

故障の秋

自作ギターアンプのキャビネットを追い込む必要がでてきました。Fender Champ

自作ギターアンプの改良を目指してとりあえずほかのいろいろなキャビネットで鳴らしてみました。

勉強会的な。

それで改めて判明したのですが、自作キャビネットは構造の問題なのかなんなのかで音が散っているのを確認しました。

他のキャビネット優秀でした。

なるほどこれで以前アドバイス頂いたときのことがちゃんと確認できました。

逆にアンプ部分の出来はなかなか良い感じだということも判明しました。たぶん。

というわけでとりあえず箱の音響的クオリティをなんとか上げるべくただいま工夫中です。

もっと重たい材で作り直せばよいのかもしれませんが、とりあえず現状からやれることはいろいろ実験しておこうと思います。

だめなら1から造り直すかもしれない…。

というわけでいろいろやるために木を切ったりして塗装して乾燥待ちみたいな。

これでうまくいったらだいぶいい音になってくれるはず。なってほしいなあ。

オルガンレンタル本番編。とちょっと食レポ。

機材メンテナンス強化月間 自作ギターアンプ編 Fender Champ

たまっている機材周りのメンテナンス的なものシリーズ。今週はそういう日々です。

自作ギターアンプの裏を半分塞ぐために板をつけてみたので、塗装をしました。むらできたけど裏だしまあいいや。ついでに中に入れたブレーシングの骨みたいなのもぬりました。

見た目に統一感でてなんだかんだ気に入ってます。

後必ずやらねばならないのは事故防止にアンプ部分のカバーですかね。アクリル板切るだけですが、まっすぐきれるかなあ。心配すぎます。

以上でこのアンプはほぼやれることはやったかなあと思います。

真空管ジャズギターアンプとしては結構いい音してると思いますが高域を気分でもう少し出せるようにしたいなあと思って配線材かえたりいろいろがんばっておりますが、あとやるなら抵抗とかコンデンサーの一部をあえて安っぽいのにかえるとかですかねえ。スピーカーもまだ探しますかねえ。

とりあえずここまできました。

このアンプだけなのかわかりませんが、高域の音の指向性が強すぎて、正面で頭の高さにスピーカーだと割とEQ的にいい感じなのですが、ちょっと角度変わると結構すぐ高域がなくなる気がします。

ギターアンプってそういうものなのでしょうか?

対策としてはサイドとかトップの板に穴かスリットを空けるというのを思いつきましたが、どうなんでしょう。

どなたか教えてください~。

今週はあとライブ用のイスのカバー貼り替えがのこっております。

それと比較用に写真下のギターアンプをつかってたら急に音圧下がって歪みやすくなったのでこれもみないといけなくなりました。

なんだろう。プッシュプル回路の片方がダメになったのかな。

原因不明。

仕事がふえた。

Charlie Christian PU補修

マイギターのピックアップの弦による出力がバラバラなのでやむなく2弦のところの金属をゴリゴリ無理やり削ったら樹脂のところまで派手に削ってしまって悲しいことになっておりました。

原始的な構造なので弦一つ一つを調整できないのでちからわざです。

というわけでパテで埋めて何段階かにわけてヤスリで地道に全体を均して塗装してみました。

金属のバーの間の細かい部分だったので均し方がいまいちですが、とりあえず当初よりだいぶ恥ずかしくなくなりました。よかった。

ヤスリも240くらいからはじめて1500まで紙ヤスリで、そこからは車のキズ消しとつや出しのコンパウンドで順番にやると素人でもまあまあきれいになるものだなあ。うまく行ったところは新品以上?の輝き。

ちなみに逆に音が弱い一弦のところは小さい磁石をはり付けることによってピックアップを近づけた状態にしております。

いろいろ試行錯誤してバランスもとれてとりあえずよかったよかった。

ライブ用122アンプをメンテナンスしてみよう

自作ギターアンプちょっと修理

自作ギターアンプもう少しセッティング追い込むの巻

ライブ用オルガンの音色の調子が悪いかもしれない

なんか1か月位前に楽器(手持ちのライブ用オルガンセット)改造してからまた音がいい感じに戻ってよかったなあと思っていたけど、ここのところなんか音がぬけないとか、楽器の音に違和感があるのです。

楽器とかケーブルの調子悪くなってるのかなとか、耳の感じ方が変わったのかなとか、なんか最近人が街にさらに増えてきていて電気を街中で使いまくってるのに、発電がギリギリなのかなエアコンも使ってるし。とか考えております。ライブ用に安定化電源導入するべきかとかも。

あれこれ考えていたら、これ日本の梅雨の湿度の影響が大きいのかもなあとも思えてきました。まともにこんなこと感じるの3年ぶりとかになるはずだし。

そう思ってしまえば梅雨明けまでこういうもんだと思いながらがんばって対処する気にもなります。

数年前に遅ればせながら、たまに自分の気分が上がらないのが気圧(?)などの天気にもかなり影響をうけるのだなあと気づいてから、原因不明ゆえの不安みたいなのはなくなるみたいなもので。

楽器の音の原因は湿度であってほしいですなあ。

11ピンケーブルとNord C2Dの11ピンプラグ交換しました

去年に国内でも11ピンのプラグが手に入るということを教えていただいて、これは便利ということで、手持ちの11ピンのプラグの調子があまりよくなかったので、そう取りかえしてみました。

たしか以前の記事にも書いたような気がしますが。

それでしばらく使っていたのですが、なぜかここのところ音、特に低音がよくないなあとか、お客さんに音が伝わりきってないなあとか、いろいろ悩まされておりました。

コロナで演奏も半分以下になったので、感覚が鈍ったか下手になったのかなあと悲しくもなっておりました。

というところでいろいろ悩んだところ予備の11ピンケーブルを使ってみたところ、全然楽器の音がよくなったので、というか元に戻っただけなのかもですが、11ピンプラグ周りを全部専門パーツショップから買って取り付けることにしました。

重労働ですけどしょうがない。

というわけで取り寄せたアメリカのAmphenolというとこのプラグです。ビンテージハモンドのプラグもそうなのかな。少なくともHammond B3の電源のプラグ部分は同社の製品でした。

Nord C2Dのネジを外して11ピンプラグ(手前のケーブルついているところ)にアクセスできるようにしました。

楽器の中身はかなりシンプルになっていて完璧な基盤の配置です。すごい技術ですなあ。

というわけで取り付けてみました。

サイズがちょっと違ったので外側から金具をつける羽目になりました。ちょっと見た目がよくないです。

パーツ交換あるあるの不測の事態です。

しょうがないのでなんとなく上から黒く塗ってみました。

遠目からはカモフラージュされたと思います。

いいかんじ!

家のLeslie122でちゃんと動作チェックしてみましたが、うまく音も、レスリーのコントロールもうまく動作していると思います。

しかしこのプラグに換えたのもありますけど、やはり普段ライブで使っているLeslie142より122の方がキャビネットが大きいだけあって、低音がかなり豊かに響いてくれています。

あとはライブ会場で鳴らしてみて、動作もですが、音がいい感じに響いてくれるかです。

多分改善されていると思います!

date:5/7(土)

place:Bon Courage(後楽園)

start: 19:30~ charge:¥3630 1drink付

members:西川直人(org) 三木俊雄(ts) 柵木雄斗(dr)

このリーダーライブで使う予定なので、ぜひ聴きにいらしてくださいませ。

よろしくお願いいたします!

自作5W真空管ギターアンプをライブで使ってもらいました

レスリー147ホーンドライバ調整

Nord C2Dの11ピン端子も直してみました

使いすぎたせいかNord C2Dの11ピンの接触が悪くなっている気がしたので、交換してみました。楽器の中身は初めて見たのですが意外とシンプルで、ものすごいよくできてました。

先日オルガンの専用の11ピンケーブルの端子も付け替えたところだったのですが、端子をいろいろ新しい、しかも別メーカーのものが手に入ったので、それにつけかえてみました。

なんか結構音が変わってしまった気がする。

抜けは良くなったかもしれないけど、低域は前の方が好みだったかも。

前のは使い込んでだんだんハイが出なくなってただけかもしれない。

使ってるうちに少し馴染む感じもあるし、もう少し様子をみてみます。

ギターアンプ製作:とりあえず年内にできた!とりあえずだけど。

とりあえず年内にできた!音の動画もあるよ。

形になってくれて本当にうれしい。

斜め前から見た図。取っ手もちゃんとついてます。角はもう少し塗りなおすかとおもって塗ったらそのあと汚くなってしまった。

下にも同様の市販の12インチのギターアンプがあるのですが、それよりも全体的に一回り小さいです。たった一回りですが、意外と印象が違ってかなりコンパクトに見えるものです。

スイッチやつまみが見えます。つまみの説明書きはこの後白いマジックを買ってきて手書きで書いてみましたが、黒地に白でなんだかデスノートみたいな雰囲気になってしもた。まあいいか。

通常のGainに加えて

High-Mid Gain(名前てきとう、厳密には違うかもだけど音は結構抜けるようになる)、

Tone(入力抵抗を可変にしてみた、効果結構ある)、

NFB(負帰還量、つまみ0にすると音がでないよ、これはこれで全体のカラーが変わる、滑らかで音小さ目からギチギチした音で音大き目まで)

とデジタルリバーブ(結構音いいかも)がついております。

5Wでゲインを落としたくなかった中(ここ大事!)では十分な機能です。

後ろから見えるアンプ部分。

むき出しでかっこいい部分もあります。

スピーカーとアンプ部の距離、アンプ内部の配置とかなりギリギリになってしまいましたが、我ながらよくがんばりました。

このままでもよいけどスイッチOFFでもコンセントの端子のとこは通電してるから危ないのでなんとか対策しておこうと思います。ほかの回路のところも危ないですよね。

というわけで肝心の動画ですが、とりあえずやっつけながらとったものを上げましたので気になる方はご覧ください。

そのうちもう少しちゃんとした動画を上げたいものですけどとりあえずとりあえず。

個人的には音かなり気に入ってます。スピーカーもEminence Red White and Bluesってのに換えてみましたが、このアンプと自分のギターにとっては良かったと思います。

なぜかアップした動画が自分のYoutubeから消えていたのでFacebookに残っていた動画のリンクを貼っておきます。

これでみられるかな。

ギターアンプ製作:アンプ部をつくりました

先日のレコーディングのミックスに参加してきました

越智巌トリオのレコーディングしたものをミックスしてきました。

低音の処理について「超低音の帯域のEQ増やしてみるのってできるのですか?」ときいてみたら採用していただけました。

知る人ぞ知る技だったみたいです。

違いの分かる男だと思います。

この低域の処理ですが、超低域のレベルの帯域をEQで、または電源ケーブルで増やすと低音の豊かさが全然違うなあと前から思っていたのです。ずぶって低音になります。

オルガンの最低音域よりもかなり低い帯域で、数値上は実音は変わらないはずなのに不思議な現象です。

ただイコライザでもちあげる際はデジタルのものを使うと位相がずれてスピーカーがぶるぶる変な振動をするとのこと。あのぶるぶるはスピーカーの低域の限界でとかではなかったようです。どうやら位相ずれ。

なのでアナログのイコライザを使うとのこと。多分すごいいいイコライザなのだろうなあ。

ギターアンプ製作:網を張ってみた 上面一部切り取って面取りしてみた

相変わらず地道に続いているギターアンプ製作です。

今回は2日分の工程をお届けします。

上面に切り込みをいれました。アンプ部分のつまみなどが見える場所になります。

ルーター借りてちゃんとやるつもりが、なんか出すの大変そうだったのでのこぎりとやすりで頑張ってみました。

その割にはなんかきれいな切り口です。

というわけでそろそろアンプ部の製作にとりかかるわけです。

つづく。

ギターアンプ改造 つまみをつけてみよう

家で実験できるようになったので実験しはじめました。

これでアンプのサウンドをいろいろつくれるかもです。

とりあえず今のところ

Gain(全体の音量)

Hi Mid Gain (中高域の音量)

Tone (高域のカット)

NFB (負帰還の量を調節して音量や全体の周波数の山の形やサウンドのカラーを決める)

をつけることにしてみました。

つまみのききは結構それなりに効果はあります。

特にNFBが結構おもしろいです。

これらなら回路自体のゲインをほとんど損なわずに音質の調整ができそうというわけです。

普通のイコライザだとゲインが下がるのでもう一度真空管で増幅せねばならないのです。なのでなるべく省エネ。

あとはデジタルリバーブのユニットを買ってきたのでこれも内蔵させられたらなあと思っております。

ここら辺をきめて、キャビネットにアンプ部分を埋め込めるよういろいろ工作をがんばりたいところであります。

自作Champアンプちょっと改造 NFBやめてみました

最近良い鳴りになってきた自作Champアンプとスピーカーキャビネットです。

スピーカーユニットもJensen P12Rという選択は結構よかったみたいです。

ジャムセッションに持ち込みましたが、5Wながらドラム入りの編成でもボリューム5,6くらいで十分対応できるっぽいです。

これはこのままキャビネットにアンプを組み込む気にさせてくれますな。

12インチスピーカーのおかげかもです。

ただ真空管アンプなのでニュアンスのコントロールが鍵なので力みすぎないように気を付けねばです。反応が良すぎてコントロール力が問われますな。演奏的な反省点は多いです。

さらにNFB(ネガティブフィードバック)と言って回路内に音をきれいにするようにスピーカーのところに流れる信号を増幅部に戻すという手法がきれいな音を求めるオーディオアンプなどで使われておりまして、このChampアンプの回路図にも一応導入されておりましたが、やめてもよいかもということでそこの回路を切ってみました。抵抗一個抜くだけ。

もともと可変抵抗つけてこのNFB量を調整して遊ぼうかなと思っておりましたが、NFB無しでも全然いい感じなのでこれは廃止でよいと思いました。

シンプルな方がよいです。

というわけで、あとはボリュームのところに並列にコンデンサと可変抵抗を直列につないでトーンみたいにできればなあと思っているくらいです。

これならアンプのゲイン下げずに簡易的なEQとかトーンみたいに使えそうです。

細かい調整はアンプの前段にプリアンプとかブースターみたいなのをつなぐからそれでよいかなあ。

なによりこの音の良さで真空管アンプなのに総重量がかなり軽くなりそうで楽しみです。

結構ニーズあるんじゃないかなあなんて思っております。

ギターピックアップの高さ調整してみました

真空管ギターアンプが安く手に入りました

下のギターアンプです。上は自作のやつ。

南与野ジャズマルにおいてあるこのKen Jordinというメーカーのこのアンプの音が気に入ってしまったので導入してみました。出したい音がでるみたいな。

最近メルカリでスピーカーユニットがいくつか売れたので、これもメルカリで購入。フルチューブアンプなのに20000円以下の驚きの安さだったのです。だいぶおつりがきました。

というわけで今自作のアンプとも比較しながら音づくりして学んでいるところですが、どちらも良い音ですなあ。個性はもちろんちょっと違いますけど。

自作アンプはアンプ自体のゲインを下げずにもう少し音づくりの可能性が増えるつまみをつけてからキャビネットに組み込もうかなあと思っております。

うまく機能するのかわからないけど、可変抵抗を使ったブライトスイッチみたいなのとか、プレゼンスとか、ネガティブフィードバック量の調整とか(戻ってくるところの最初の抵抗値です)。

本当はデジタルでよいからリバーブも組み込みたいけど、それは難しいのだろうなあ。

簡単リバーブ回路組み込める知識のある方いらっしゃればぜひ教えて頂きたいです。

今のところしょうがないからエフェクターつける前提でコンセント穴は作ろうかと思っております。

そろそろやりますかねえ。

亀有Jazz38さんにビンテージハモンドオルガンが入りました

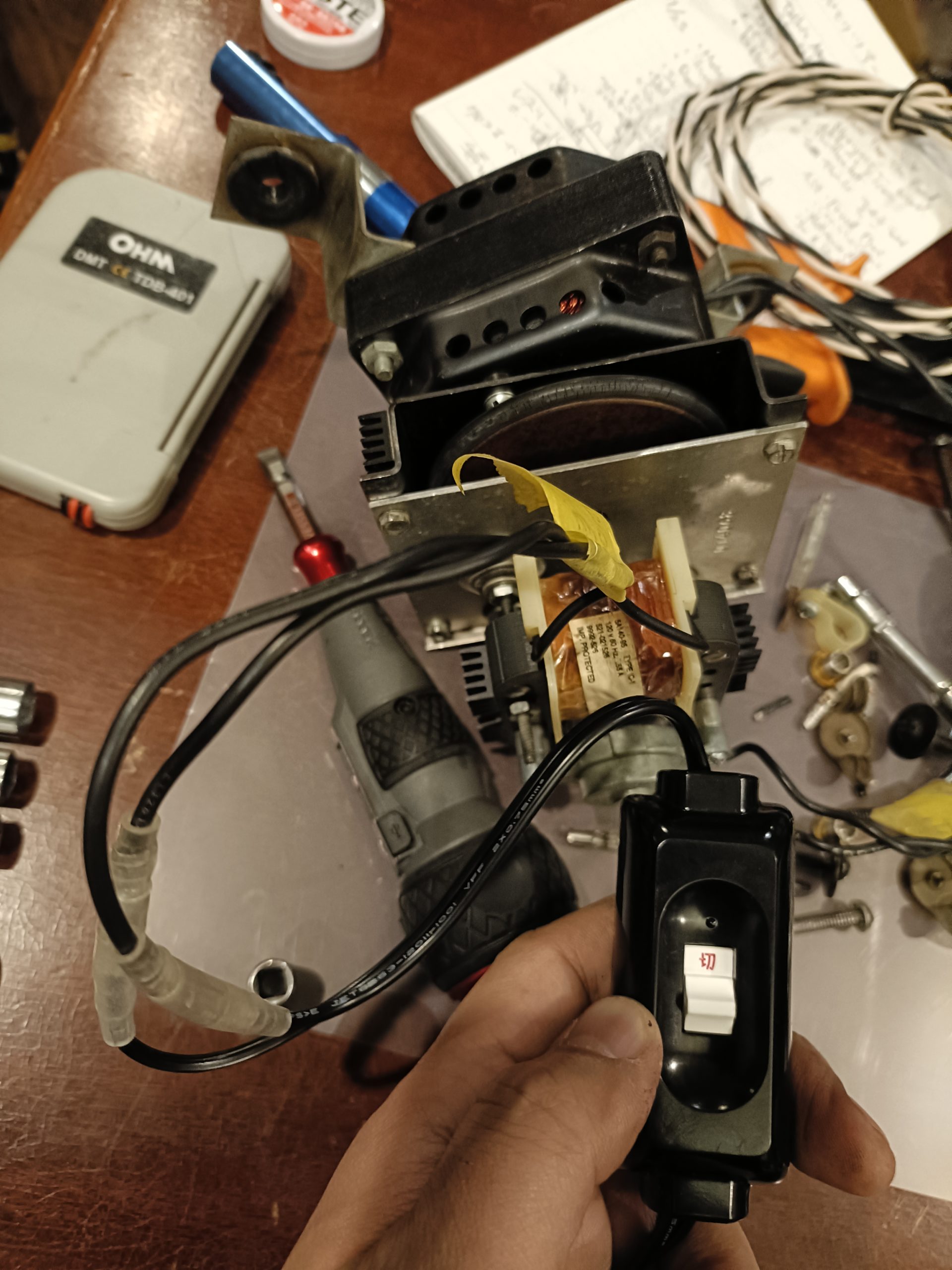

自作ギターアンプにコンセントをつけよう

自作ギターアンプに取りつけようと思いましてこの手のパーツを何種類か買ってみました。

ギターアンプのアンプ部分からコンセント一個出てるとエフェクターつなぐときに便利だからです。

あまりそういうギターアンプみないのでふしぎです。

あるときっと便利なのに。

これが唯一金属部分が銀色の、いわゆる音が固くなるやつでなくて真鍮製。それでいてちゃんとシャーシに簡単に固定できる仕様。

ほかのを妥協しつつ買って帰ってきてから改めてネットで探したらみつかりました。

これでそれなりの電源はアンプ部分で確保できそう!

どうせシャーシ改造するならアンプ部分をキャビネットに組み込むことを見据えてシャーシから買い直して作り直すつもりです。

たいへんだけどなんとなくやり方はわかりました。

一度の経験っておおきいですなあ。

そしてなぜかギターアンプの音がよくなった気がする。

弾きこんできて馴染んだかな。