「DIY」タグアーカイブ

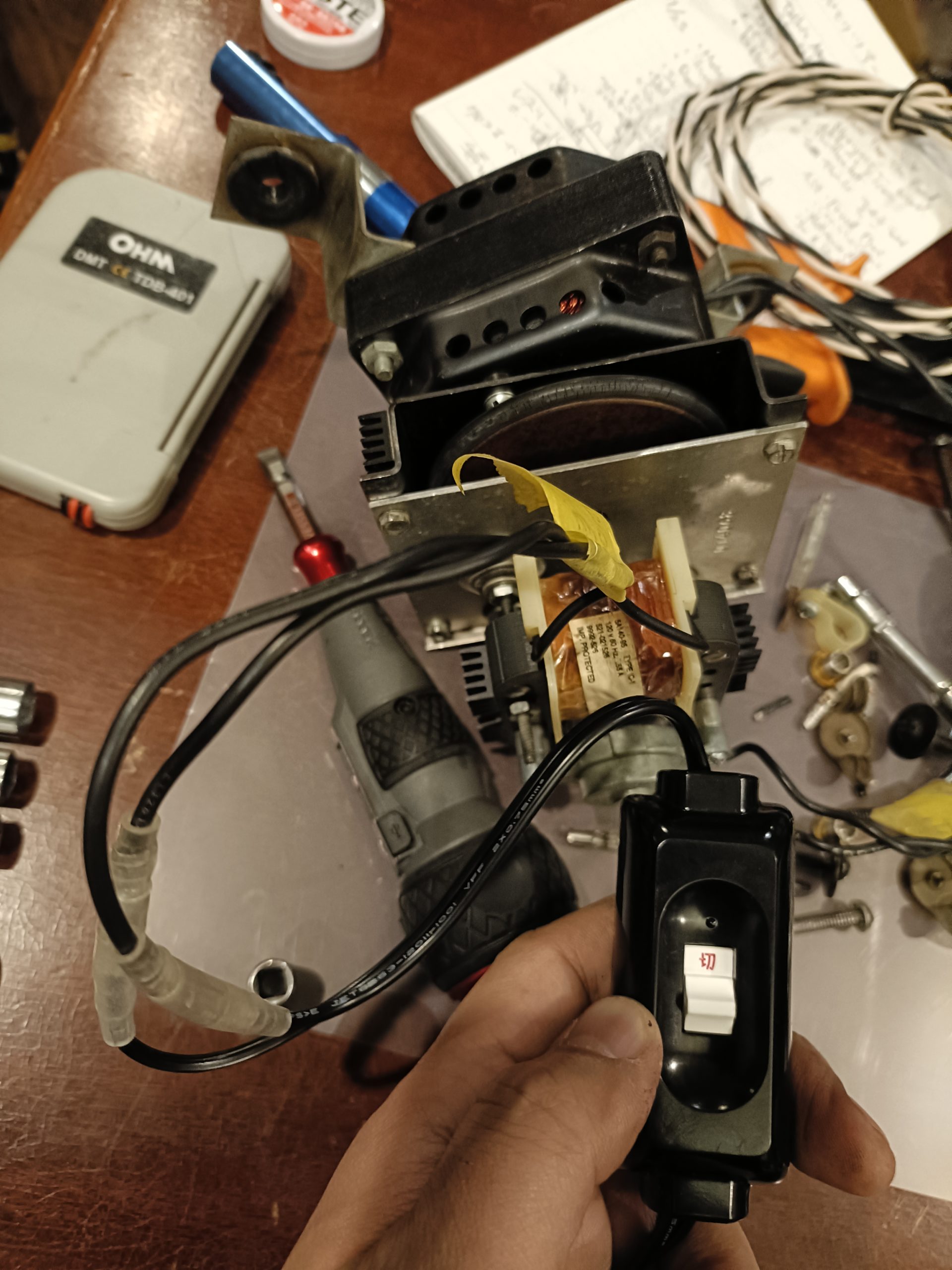

エクスプレッションペダルを少し改造&修理

ようやく割れたギターを直しはじめました

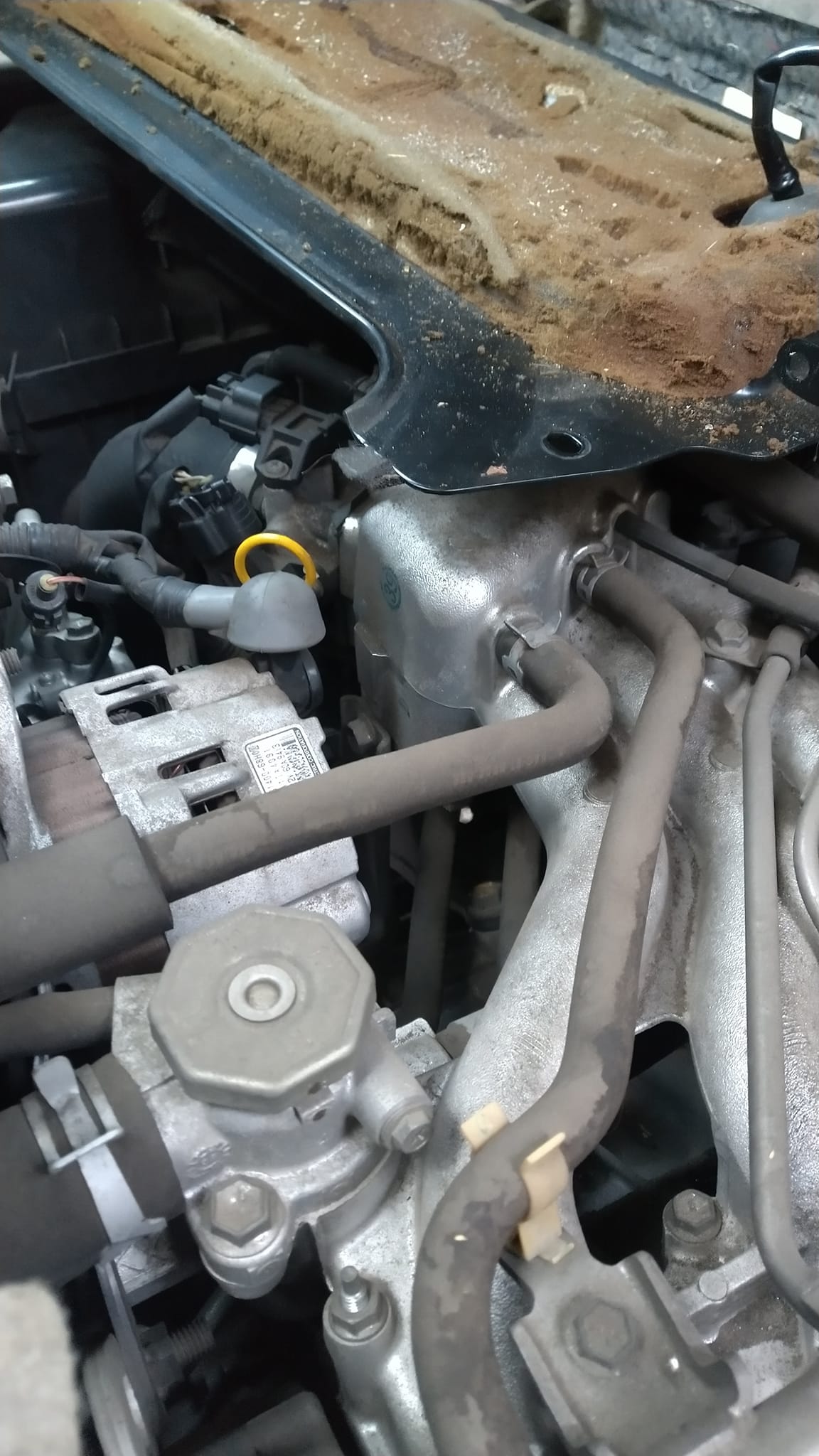

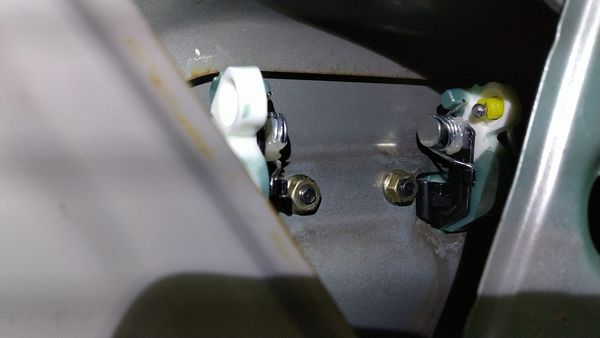

エブリイワゴンDA64Wエアコンきかない問題

後日よく見てみると運転席下部横のアクチュエーターというパーツのネジが抜けておりました。

かわりに手持ちのブロンズのネジをあてがってますので見やすいかと。

この車種ではあるあるの不具合だそうです。ネジが落ちる。

これに加えてエアコンオイルも添加しまして多少はエアコンもきくようになったと思います。

ただエアコンオイルも入れすぎると壊れるらしいので気を付けた方がよいとのことです。ご注意ください。

梅雨でくるってきたのでセルフピアノ調律

エクスプレッションペダルをジャック化でメンテしやすくする!

エブリイDA64Wに7インチの/新しいディスプレイオーディオつけました

大晦日でした

Leslie 2103mk 微妙に改良 低音のびりびりノイズなくなった

ギター急に音が出なくなった

セッションでギターの音が急に出なくなって断線したかなと思い、先ほど家でパーツを外して中身の通電をチェックしてみたところ異常なしでした。とりあえず元に戻して音が出ることを確認して一安心です。

なにが原因だったのかは謎ですがまた症状出ることがあれば気をつけて観察してみようと思います。

フルアコのポットやジャックを外すと構造上元に戻すのは割と大変なのですが、この作業自体は今までパーツ交換何度もやりすぎて割とストレスなくスムーズにできるようになってます(笑)。

↓

ノイズが大きめなのの原因がこれなら直した方がよいよなあ。

ハーフムーンスイッチまた断線したのでなおしました

車問題 DIYメンテと違法駐車対策

イコライザーがほしいなあ。ギターアンプの改造のために。

エブリイワゴン バックカメラ装着!

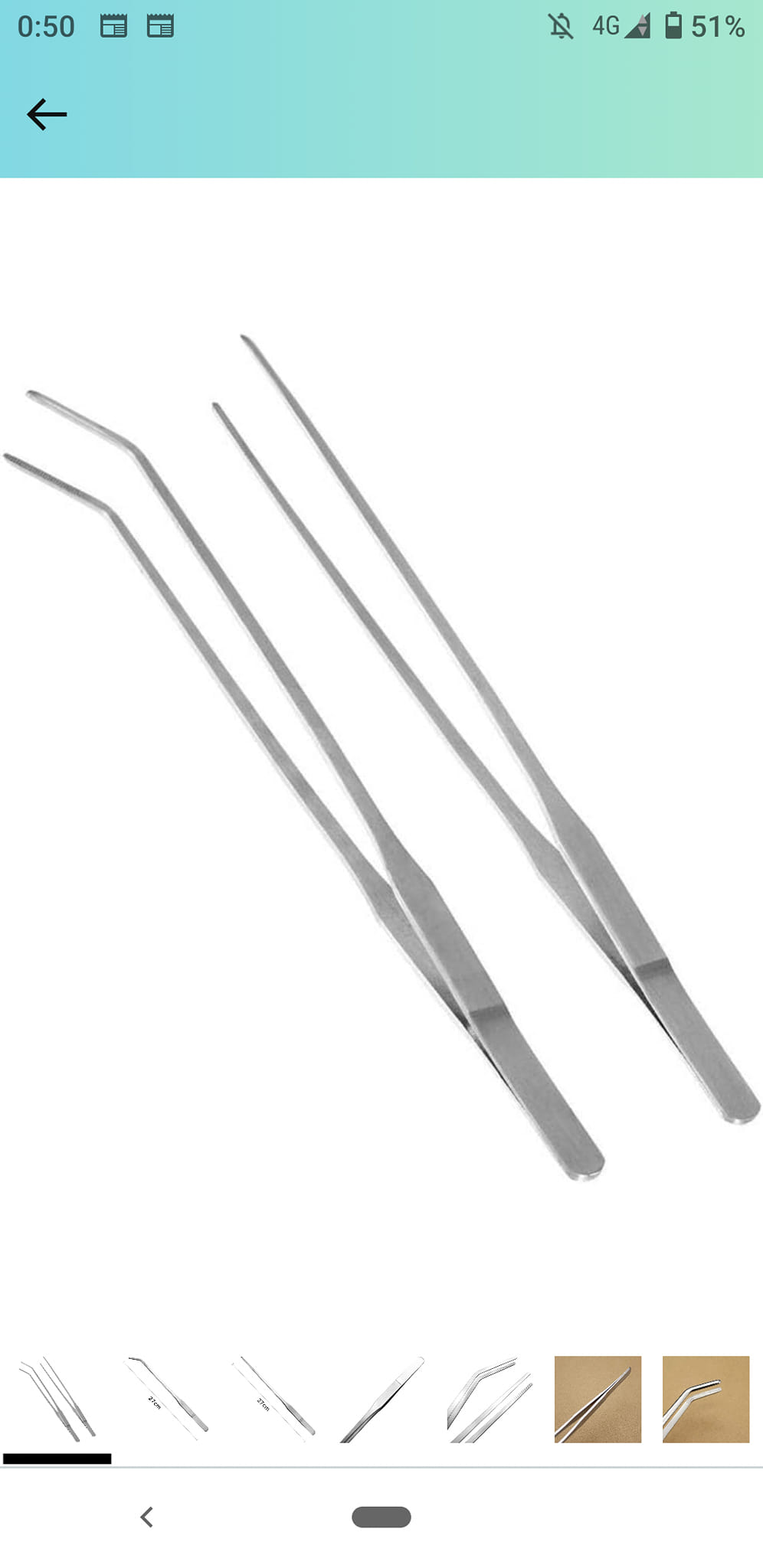

この頭の部分を持ち上げれば手でも外れる構造ではあるのだけど、この頭の部分にアクセスするのが本当に大変でした。

ちょっと壊したけどまあよいです。

裏側のものは二度と関わりたくないくらいです(泣)。

買ってよかったお役立ちアイテム紹介 8選

エブリイワゴン DA64W サーモスタット交換

エブリイワゴン DA64W 静音化計画 ドアデッドニング

エブリイワゴンDA64W デッドニング 床簡易防音 ETC設置

思い切って車を買い替えてみました

ワゴンタイプなのでちょっとだけおしゃれでもあるかも。

写真の場所は近所の大きめの通りでありながら裏道ゆえ車がほとんど通らないので作業にとりかかるには便利です。

太いと圧倒的に運転しやすいので主に機能重視ではありますが、デザインも気に入ってますよ。

この車の難点はリアシートを格納しても座席の上はフラットにならないところですな。

レスリー大ももう少し奥に入れたかったけどこの方向でとりあえず収納しようかと。

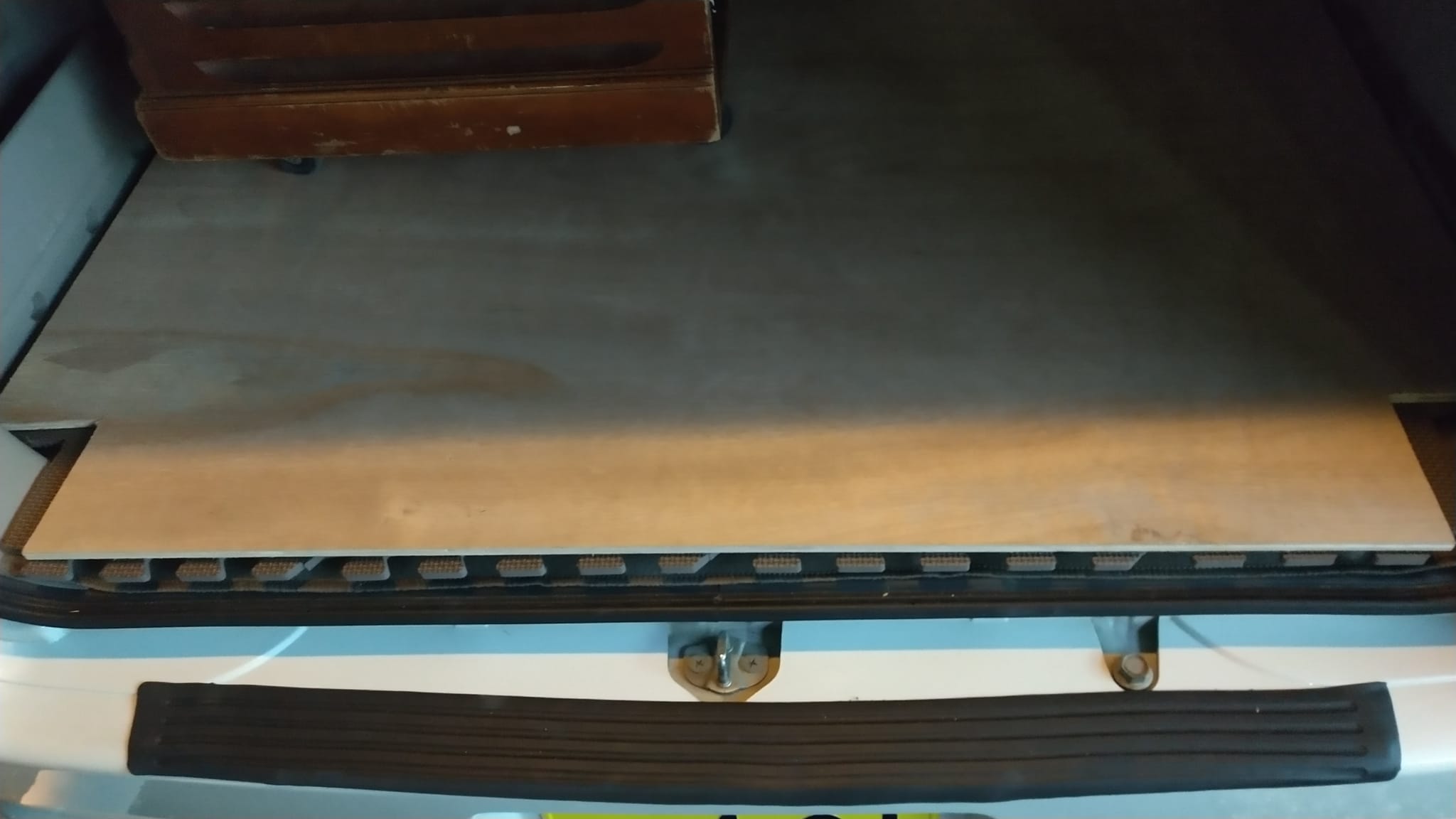

リアゲートステップガード。

レスリー大を積むときにゲートの角にぶつけそうだったので。

ちゃんと脱脂して貼り付けました。

とれないとよいなあ。

電源の取り方だけ変えてシガーソケットからにしております。

配線が助手席の前に溜まるのはなんか微妙かもです。暫定かも。

写真は取り忘れたけど、ドライブレコーダーも同じように取り付けました。

前回使ったのを使い回そうと思ったけど、フロントガラスに吸盤でつけるのはたまにはがれてくるので安いミラー型のものにしました。

これらはしばらく様子見て、電源の取り方とかも考え直さねばですな。

タントL350ドアノブ壊れた からの修理

リバーブつまみ換えました つかいやすくなった

実はたくさんあるネットで手に入らないもの

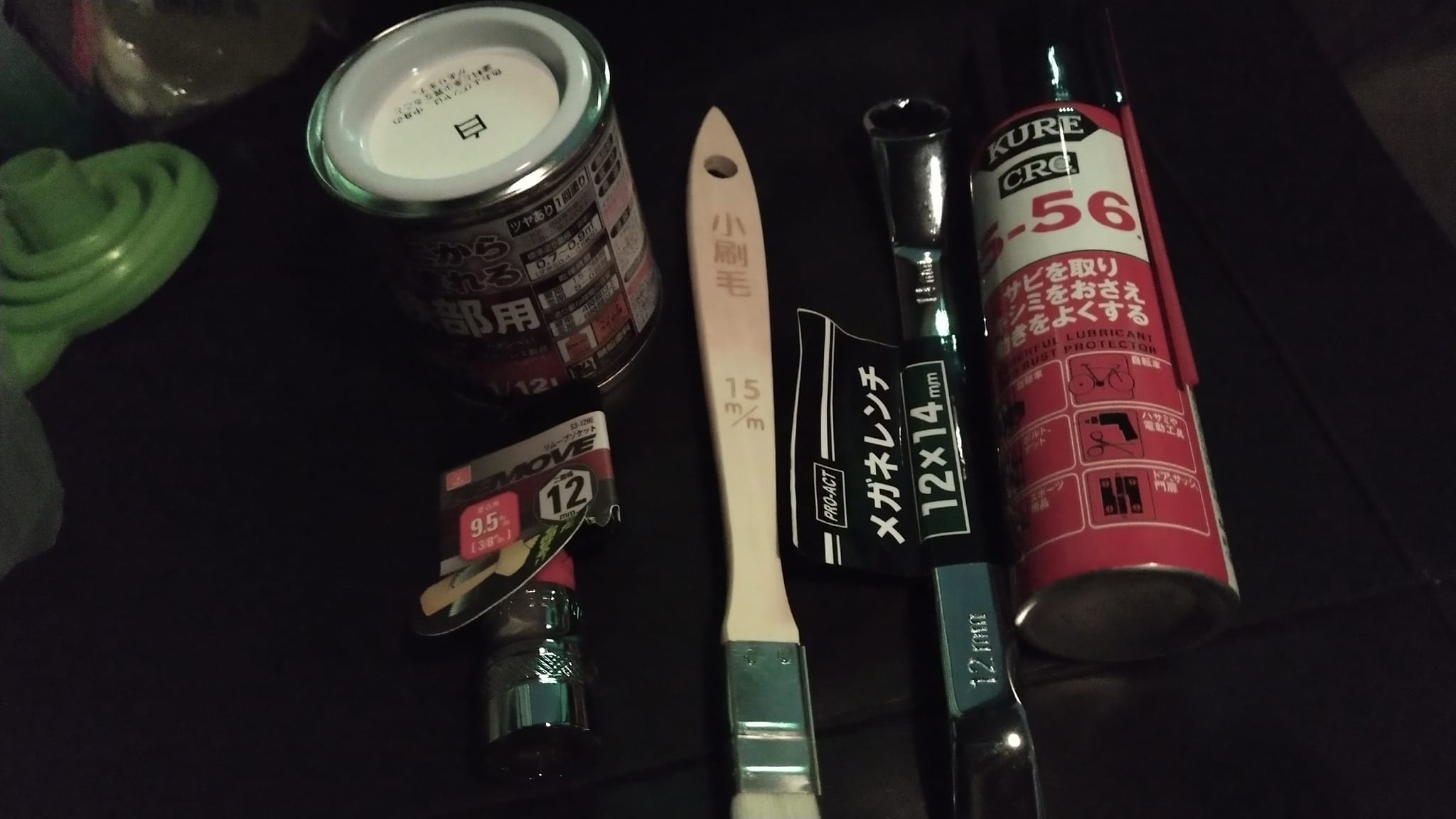

自作ギターアンプのキャビネットを追い込む必要がでてきました。Fender Champ

自作ギターアンプの改良を目指してとりあえずほかのいろいろなキャビネットで鳴らしてみました。

勉強会的な。

それで改めて判明したのですが、自作キャビネットは構造の問題なのかなんなのかで音が散っているのを確認しました。

他のキャビネット優秀でした。

なるほどこれで以前アドバイス頂いたときのことがちゃんと確認できました。

逆にアンプ部分の出来はなかなか良い感じだということも判明しました。たぶん。

というわけでとりあえず箱の音響的クオリティをなんとか上げるべくただいま工夫中です。

もっと重たい材で作り直せばよいのかもしれませんが、とりあえず現状からやれることはいろいろ実験しておこうと思います。

だめなら1から造り直すかもしれない…。

というわけでいろいろやるために木を切ったりして塗装して乾燥待ちみたいな。

これでうまくいったらだいぶいい音になってくれるはず。なってほしいなあ。

オルガンのレンタルもやってきましたよ。リハーサル編。ついでにイスの補修。

ご縁あって合唱の伴奏のオーケストラにオルガン使いたいたいとのことで、貸し出しにいってまいりました。オルガンのレンタル業務です。まだリハーサルですけど。自分は弾かずに見学だけです。サウンドが豪華でとてもたのしいですなあ。

このような感じでオルガン一式借りたい方がいらっしゃればお気軽にお問い合わせくださいませ。

NordC2Dとレスリースピーカーの組み合わせですが、ハモンドオルガンのいい感じのサウンドが出せます。

もともとパイプオルガンの代用品として作られた楽器なので、クラシックでオルガンのサウンドが必要な時に十分機能いたしますよ。

たまにこういうお話を頂けるのですが、せっかくの本番までに椅子の革の破れてるのを直しておこうととりあえず革の張り替えをやってみました。

角の処理は今回は丸めてみましたがこっちのほうが耐久性あるかなあ。

仕上がりはまあまあなのですが、とりあえずきれいになったからよかったです。

それはさておき、指揮者の方の動きを見ていたのですが1音目のタイミングが自分のイメージよりだいぶ遅く発音するみたいで、こればっかりは何回見てもわからないです。

1音目こわすぎ。

なんか発想がいろいろ違うのだろうなあ。

管楽器や擦弦楽器には適用しやすいのかもだけど、鍵盤楽器の発音機構で対応するには工夫がいりそうに思えてしまいます。

普段自分がやっているジャンルでも、元の経歴的にこういうタイミングの取り方の人もいるんだろうなあと思いつつ、実は自分の発想が違ってただけという可能性もありますね。

うーんわからん。

Charlie Christian PU補修

マイギターのピックアップの弦による出力がバラバラなのでやむなく2弦のところの金属をゴリゴリ無理やり削ったら樹脂のところまで派手に削ってしまって悲しいことになっておりました。

原始的な構造なので弦一つ一つを調整できないのでちからわざです。

というわけでパテで埋めて何段階かにわけてヤスリで地道に全体を均して塗装してみました。

金属のバーの間の細かい部分だったので均し方がいまいちですが、とりあえず当初よりだいぶ恥ずかしくなくなりました。よかった。

ヤスリも240くらいからはじめて1500まで紙ヤスリで、そこからは車のキズ消しとつや出しのコンパウンドで順番にやると素人でもまあまあきれいになるものだなあ。うまく行ったところは新品以上?の輝き。

ちなみに逆に音が弱い一弦のところは小さい磁石をはり付けることによってピックアップを近づけた状態にしております。

いろいろ試行錯誤してバランスもとれてとりあえずよかったよかった。

自作ギターアンプもう少しセッティング追い込むの巻

ギターアンプ製作:とりあえず年内にできた!とりあえずだけど。

とりあえず年内にできた!音の動画もあるよ。

形になってくれて本当にうれしい。

斜め前から見た図。取っ手もちゃんとついてます。角はもう少し塗りなおすかとおもって塗ったらそのあと汚くなってしまった。

下にも同様の市販の12インチのギターアンプがあるのですが、それよりも全体的に一回り小さいです。たった一回りですが、意外と印象が違ってかなりコンパクトに見えるものです。

スイッチやつまみが見えます。つまみの説明書きはこの後白いマジックを買ってきて手書きで書いてみましたが、黒地に白でなんだかデスノートみたいな雰囲気になってしもた。まあいいか。

通常のGainに加えて

High-Mid Gain(名前てきとう、厳密には違うかもだけど音は結構抜けるようになる)、

Tone(入力抵抗を可変にしてみた、効果結構ある)、

NFB(負帰還量、つまみ0にすると音がでないよ、これはこれで全体のカラーが変わる、滑らかで音小さ目からギチギチした音で音大き目まで)

とデジタルリバーブ(結構音いいかも)がついております。

5Wでゲインを落としたくなかった中(ここ大事!)では十分な機能です。

後ろから見えるアンプ部分。

むき出しでかっこいい部分もあります。

スピーカーとアンプ部の距離、アンプ内部の配置とかなりギリギリになってしまいましたが、我ながらよくがんばりました。

このままでもよいけどスイッチOFFでもコンセントの端子のとこは通電してるから危ないのでなんとか対策しておこうと思います。ほかの回路のところも危ないですよね。

というわけで肝心の動画ですが、とりあえずやっつけながらとったものを上げましたので気になる方はご覧ください。

そのうちもう少しちゃんとした動画を上げたいものですけどとりあえずとりあえず。

個人的には音かなり気に入ってます。スピーカーもEminence Red White and Bluesってのに換えてみましたが、このアンプと自分のギターにとっては良かったと思います。

なぜかアップした動画が自分のYoutubeから消えていたのでFacebookに残っていた動画のリンクを貼っておきます。

これでみられるかな。

自作Champアンプちょっと改造 NFBやめてみました

最近良い鳴りになってきた自作Champアンプとスピーカーキャビネットです。

スピーカーユニットもJensen P12Rという選択は結構よかったみたいです。

ジャムセッションに持ち込みましたが、5Wながらドラム入りの編成でもボリューム5,6くらいで十分対応できるっぽいです。

これはこのままキャビネットにアンプを組み込む気にさせてくれますな。

12インチスピーカーのおかげかもです。

ただ真空管アンプなのでニュアンスのコントロールが鍵なので力みすぎないように気を付けねばです。反応が良すぎてコントロール力が問われますな。演奏的な反省点は多いです。

さらにNFB(ネガティブフィードバック)と言って回路内に音をきれいにするようにスピーカーのところに流れる信号を増幅部に戻すという手法がきれいな音を求めるオーディオアンプなどで使われておりまして、このChampアンプの回路図にも一応導入されておりましたが、やめてもよいかもということでそこの回路を切ってみました。抵抗一個抜くだけ。

もともと可変抵抗つけてこのNFB量を調整して遊ぼうかなと思っておりましたが、NFB無しでも全然いい感じなのでこれは廃止でよいと思いました。

シンプルな方がよいです。

というわけで、あとはボリュームのところに並列にコンデンサと可変抵抗を直列につないでトーンみたいにできればなあと思っているくらいです。

これならアンプのゲイン下げずに簡易的なEQとかトーンみたいに使えそうです。

細かい調整はアンプの前段にプリアンプとかブースターみたいなのをつなぐからそれでよいかなあ。

なによりこの音の良さで真空管アンプなのに総重量がかなり軽くなりそうで楽しみです。

結構ニーズあるんじゃないかなあなんて思っております。

ギターピックアップの高さ調整してみました

自作ギターアンプやっぱりハイ成分が足りない問題

だいぶノイズの問題も解決されてきたので、自作ギターアンプの音色面を強化していきたいと思っております。

ギタリストにも来てもらって色々試してもらったのですが、やはりハイがちょっと物足りない。

最初はJensen c12Kというかなり高域が柔らかいスピーカーを使っていたのでそのせいかなと思ってJensen p12rにかえてみたのですが、それでもハイが足りなかったです。

ということでこれまた原因を考えねばならないのですが、

簡単に思いつく限りですと

・自作のスピーカーキャビネット側の問題、ハコ鳴りとか

・そもそものFender Champの設計がそれほど高域がでにくい

・もともとChampは確か8インチのスピーカー用に設計されてるから12インチスピーカーとの相性がそれほどよくない

・そもそもEQもトーンもないのですが、音色に関わるところの抵抗値を変えてみる(特に負帰還の帰還量を変えるとか。いわゆるプレゼンスつまみの値。)

・はんだのつけ方がよくない(自覚は多少あります)

・アンプの中でどこかの線同士が近づきすぎて高域だけ逃げてる

・ネジなどの締め方の問題(基本緩いとなぜか緩い音になります)

まあどれも試したり検証したりするにはいろいろ手間がかかりそうですなあ。

ちゃんとキャビネットに組み込むデザインでアンプ作るときはプレゼンスつまみはつけても面白そうですからやってみたいかなあ。

とりあえず簡単な対処として、シンプルなイコライザがついたクリーンブースターを持っていたのでそれで調整みたいな。

ハイをちょっと上げて、ローを下げると結構いけます。

というわけでしばらくはこのスタイルで凌ごうかなあと。

ローを下げた方がハイが聴こえやすくなるって当たり前ですけど、ハイを上げるよりも望ましい聴こえ方になるのが面白いですね。勉強になります。

これらも近々やらねばです。

ギターのノイズ除去してみました

なるべくならギターの配線はやり直したくないのですが、しょうがないのでやることにしました。

フルアコの配線はとにかく大変なのですよ。

しかも内部配線に単線のビンテージ線をつかってしまっているものだから、うっかりすると折れます。

そうなるとやり直しです( ノД`)シクシク…。

いろいろ事前にこのジーというノイズや、扇風機などに近づけたときに拾うブーというハムノイズについてよく観察してみました。

するといくつか改善点が見つかりました。

・ボリュームポットのシャフトに触れるとジーというノイズが大きくなる

→ボリュームポットの本体部分にアースが落ちてない(初歩的ミスです)

・チャーリークリスチャンピックアップの真ん中の金属部分(一直線になってる)部分に触れるとジーというノイズが大きくなる。

→この部分にもアースが落ちていなかった(普通落とさなくてもよさそうにも見えるけど)

・ブーというハムノイズが大きい

→内部配線のプラスマイナスがあまり捩られていない(もっと捩れば磁界が打ち消しあってノイズがへるのでは)

というあまりレベルの高くない問題が発見されました。

お恥ずかしい限りですが、意外とアンプづくりで学んだ経験と知識で気づくことができたので成長したともいえます。

というわけで大変でしたが上の問題に対してそれぞれ対策をしてみたところ、まだそれぞれノイズは聴こえるものの、だいぶ我慢できるレベルにまで落ち着いた模様です。

ひとまずこれで良しとしましょう。

そのまえに配線を銅箔テープで巻いて外来ノイズをシャットアウトしようと試してみたのですが、ギターの信号のハイ成分がなくなってつまらなくなった気がしたのでこれはやめてみました。

結構な長さを銅箔テープで巻いたので、それが低容量コンデンサとして働いてハイの成分だけダイレクトにアースに落ちてしまってたのかなあなんて思っております。

あとははんだのやり方があまり上手じゃない気がしてきたので、そこらへんももう一度頑張ったらそこでのハイ落ちもふせげるのかなあなんて思いました。

またやるのかと思うと気が重いですが、いい音のためならやるかなあ。

その際はコンデンサもかえてしまおうかななんて思っております。

なんかいわゆるあの丸っこいコンデンサがどうも柔らかめの音にしている気もしてきましたので。

まだ真実はわかりませんけど。

ギターアンプづくり 音を出してみました

ギターアンプづくり進みまして、音が無事でました!

そんなわけで動画にとってみました。

こんなかんじ。

ちょっと画質とか微妙かもしれませんが、

スピーカーとアンプの音は結構いい感じだと思います。

問題はハムノイズがひどくてボリュームを上げるととんでもないことになるのでこれは要対策です。

どうやら配線やらアースの仕方がかなり大事とのことです。

作ってみて初めて分かるいろいろな実践的知識ですね。

というわけで道のりは結構長いですが、改良がんばります。

ギターアンプづくり とりあえず配線して大体完成させてみた

ギターアンプづくりあと一息ということで、今度は配線をやります。

回路図見ながら間違いがないようにやっていきます。

何回も見てるとちょっと回路図もわかってきます。不思議なものです。でもちょっとだけです。

コンデンサや抵抗はなるべくひとまとめにしてみました。

真空管の配線もやってみると端子の意味がわかってきますなあ。

配線が上手でないのですが、とりあえず初めてなのでこんなもんです。

だいぶ端折りましたが大体完成!

この間にもものすごい手間と苦労がありました。

ブログにしてしまえば一瞬です。

というわけでアンプとスピーカーの組み合わせ。

リバーブを添えてみました。

なかなかよい見た目です。

ここまででも長い道のりでした。

というわけで肝心の音出しは次回にしましょう。

ギターアンプづくり キャビネット塗装とアンプ部製作

レスリー2103の下用にハコ作った

小型レスリー2103mk2は一人でも運べるのだけど、やはり大きい箱の鳴り方はしないわけです。

たまにステージの台の下が空洞のところだとこのスピーカーでもよい響きがするので、試しに下にハコを作ってみようとなりました。

これが

こんな筒状になって

こんな感じになります。

試作品なのですが、塗装も簡単にしてみました。材料の関係上、今回高さは45センチと低めです。

低音ハコの分だけ豊かになったかな。

足鍵盤の立ち上がりもちょっとHammondB3に近づけたような。

最も大きいハコでも試したくなりますね。

ちなみに密閉の箱が下について、下向きの音が全部そこにいくので、同じ高さのイスにおいたほうが広がりのある大きい音にはなります。ただ箱鳴りがあるこちらの方が、ぎゅっとした音になっています。変な帯域で音が膨らんだり、きこえなくなったりが起こりにくいかもですね。

レスリーらしく、下の方にスリット設けて少し音を逃がしたり、従来の開口部や、スピーカーの前にアクリルの板とか貼ってみた方が下とのバランスとれるかも。

この改造いろいろ楽しみが広がります。

低音がこれでよくなってくれたらツアーで2103しか持っていけない時でもよりよい音でできると思います。