「修理」タグアーカイブ

ようやく割れたギターを直しはじめました

エブリイワゴンDA64Wエアコンきかない問題

後日よく見てみると運転席下部横のアクチュエーターというパーツのネジが抜けておりました。

かわりに手持ちのブロンズのネジをあてがってますので見やすいかと。

この車種ではあるあるの不具合だそうです。ネジが落ちる。

これに加えてエアコンオイルも添加しまして多少はエアコンもきくようになったと思います。

ただエアコンオイルも入れすぎると壊れるらしいので気を付けた方がよいとのことです。ご注意ください。

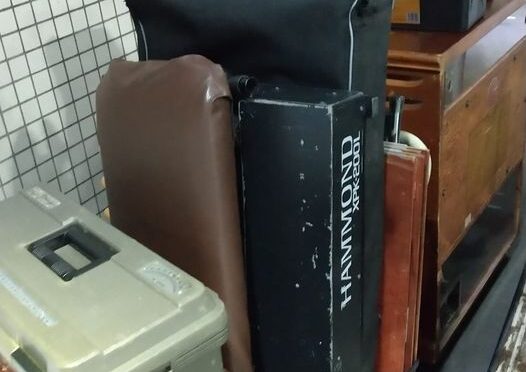

Hammond B3出張メンテナンス

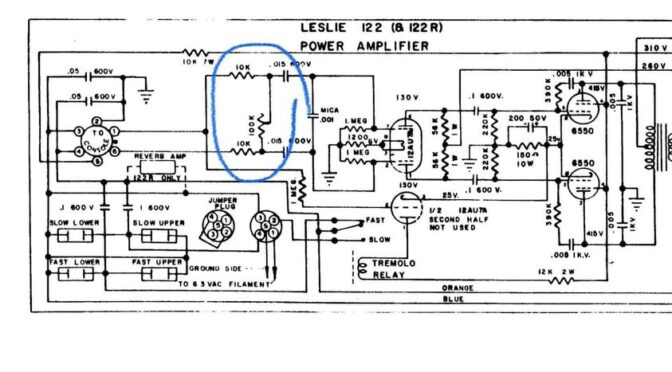

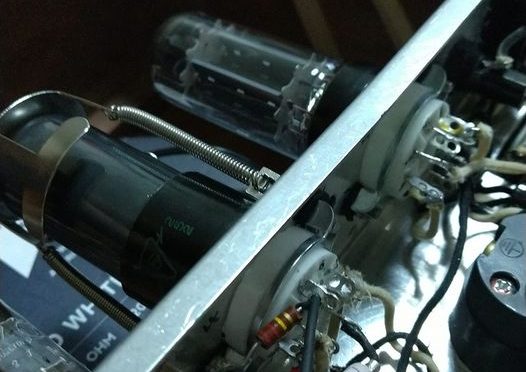

家のHammond B3というかレスリーの真空管が変なので交換

ソニーの

ギター急に音が出なくなった

セッションでギターの音が急に出なくなって断線したかなと思い、先ほど家でパーツを外して中身の通電をチェックしてみたところ異常なしでした。とりあえず元に戻して音が出ることを確認して一安心です。

なにが原因だったのかは謎ですがまた症状出ることがあれば気をつけて観察してみようと思います。

フルアコのポットやジャックを外すと構造上元に戻すのは割と大変なのですが、この作業自体は今までパーツ交換何度もやりすぎて割とストレスなくスムーズにできるようになってます(笑)。

↓

ノイズが大きめなのの原因がこれなら直した方がよいよなあ。

ハーフムーンスイッチまた断線したのでなおしました

車問題 DIYメンテと違法駐車対策

Nord C2D起動が怪しい問題

ハーフムーンスイッチ修理

レスリー2103mk2スピーカー交換142との比較レビュー的な

レスリー2103mk2と142のスピーカー配線材かえたけど

レスリー2103mk2ビビり解消

ライブ用レスリー142内部配線交換してみた

レスリー2103mk2メンテナンスなど

足鍵盤の電源部分接触不良

ローターベルトも自分で作る時代

タントL350ドアノブ壊れた からの修理

レスリーのプーリーベルト(ひも)自作してみました

こっちならうまくいきそう。

レスリー122アンプ不調なおったかも

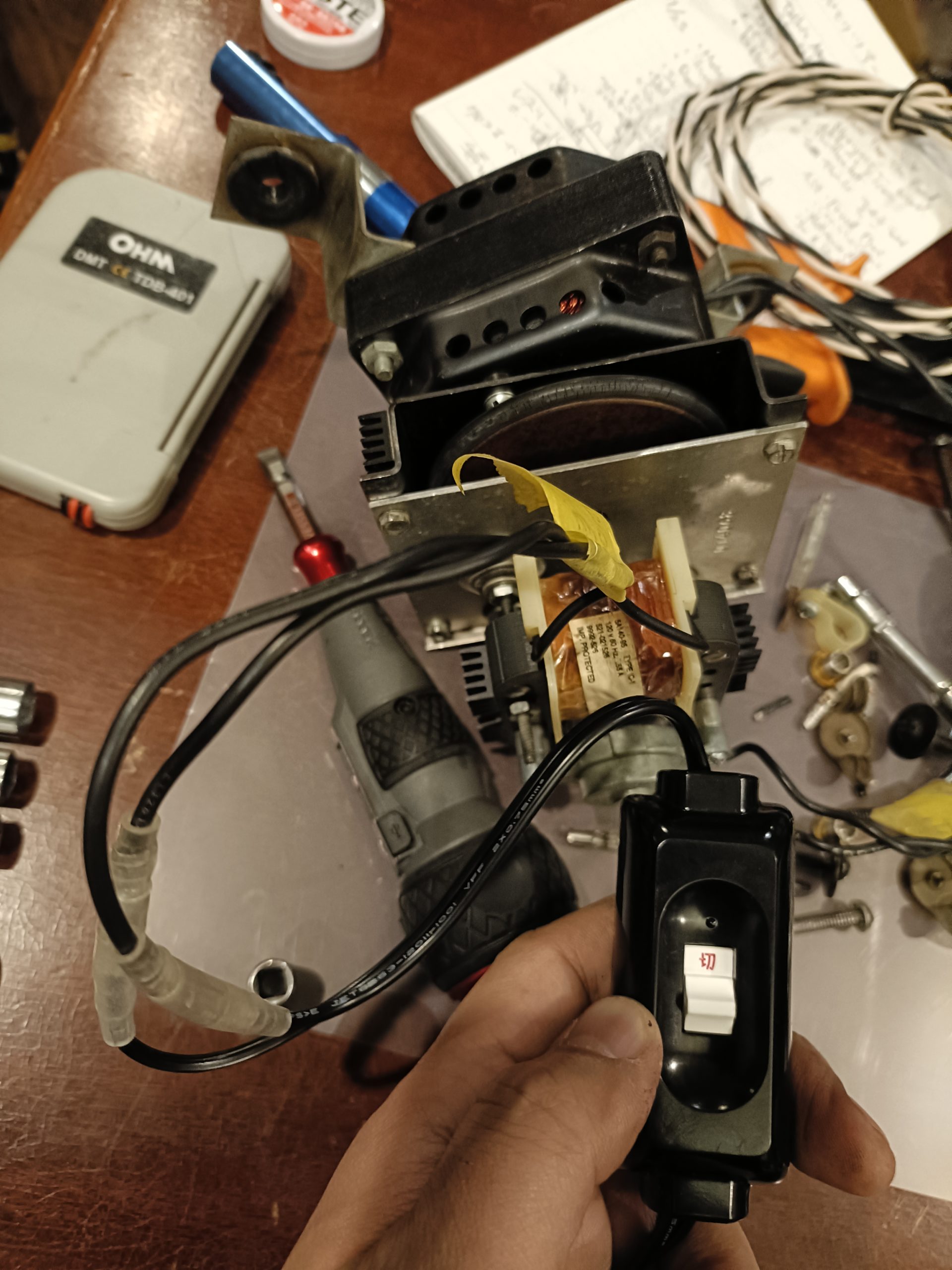

買ったもの。今後の活躍に期待してます。

ライブ用のレスリー142音が出なくなる

故障の秋2 レスリースピーカーがFastのままになってしもた。

電源タップ受注しました。電源コンサルタントです。

故障の秋

機材メンテナンス強化月間 自作ギターアンプ編 Fender Champ

たまっている機材周りのメンテナンス的なものシリーズ。今週はそういう日々です。

自作ギターアンプの裏を半分塞ぐために板をつけてみたので、塗装をしました。むらできたけど裏だしまあいいや。ついでに中に入れたブレーシングの骨みたいなのもぬりました。

見た目に統一感でてなんだかんだ気に入ってます。

後必ずやらねばならないのは事故防止にアンプ部分のカバーですかね。アクリル板切るだけですが、まっすぐきれるかなあ。心配すぎます。

以上でこのアンプはほぼやれることはやったかなあと思います。

真空管ジャズギターアンプとしては結構いい音してると思いますが高域を気分でもう少し出せるようにしたいなあと思って配線材かえたりいろいろがんばっておりますが、あとやるなら抵抗とかコンデンサーの一部をあえて安っぽいのにかえるとかですかねえ。スピーカーもまだ探しますかねえ。

とりあえずここまできました。

このアンプだけなのかわかりませんが、高域の音の指向性が強すぎて、正面で頭の高さにスピーカーだと割とEQ的にいい感じなのですが、ちょっと角度変わると結構すぐ高域がなくなる気がします。

ギターアンプってそういうものなのでしょうか?

対策としてはサイドとかトップの板に穴かスリットを空けるというのを思いつきましたが、どうなんでしょう。

どなたか教えてください~。

今週はあとライブ用のイスのカバー貼り替えがのこっております。

それと比較用に写真下のギターアンプをつかってたら急に音圧下がって歪みやすくなったのでこれもみないといけなくなりました。

なんだろう。プッシュプル回路の片方がダメになったのかな。

原因不明。

仕事がふえた。

自作ギターアンプちょっと修理

11ピンケーブルとNord C2Dの11ピンプラグ交換しました

去年に国内でも11ピンのプラグが手に入るということを教えていただいて、これは便利ということで、手持ちの11ピンのプラグの調子があまりよくなかったので、そう取りかえしてみました。

たしか以前の記事にも書いたような気がしますが。

それでしばらく使っていたのですが、なぜかここのところ音、特に低音がよくないなあとか、お客さんに音が伝わりきってないなあとか、いろいろ悩まされておりました。

コロナで演奏も半分以下になったので、感覚が鈍ったか下手になったのかなあと悲しくもなっておりました。

というところでいろいろ悩んだところ予備の11ピンケーブルを使ってみたところ、全然楽器の音がよくなったので、というか元に戻っただけなのかもですが、11ピンプラグ周りを全部専門パーツショップから買って取り付けることにしました。

重労働ですけどしょうがない。

というわけで取り寄せたアメリカのAmphenolというとこのプラグです。ビンテージハモンドのプラグもそうなのかな。少なくともHammond B3の電源のプラグ部分は同社の製品でした。

Nord C2Dのネジを外して11ピンプラグ(手前のケーブルついているところ)にアクセスできるようにしました。

楽器の中身はかなりシンプルになっていて完璧な基盤の配置です。すごい技術ですなあ。

というわけで取り付けてみました。

サイズがちょっと違ったので外側から金具をつける羽目になりました。ちょっと見た目がよくないです。

パーツ交換あるあるの不測の事態です。

しょうがないのでなんとなく上から黒く塗ってみました。

遠目からはカモフラージュされたと思います。

いいかんじ!

家のLeslie122でちゃんと動作チェックしてみましたが、うまく音も、レスリーのコントロールもうまく動作していると思います。

しかしこのプラグに換えたのもありますけど、やはり普段ライブで使っているLeslie142より122の方がキャビネットが大きいだけあって、低音がかなり豊かに響いてくれています。

あとはライブ会場で鳴らしてみて、動作もですが、音がいい感じに響いてくれるかです。

多分改善されていると思います!

date:5/7(土)

place:Bon Courage(後楽園)

start: 19:30~ charge:¥3630 1drink付

members:西川直人(org) 三木俊雄(ts) 柵木雄斗(dr)

このリーダーライブで使う予定なので、ぜひ聴きにいらしてくださいませ。

よろしくお願いいたします!

レスリー147ホーンドライバ調整

自作ギターアンプやっぱりハイ成分が足りない問題

だいぶノイズの問題も解決されてきたので、自作ギターアンプの音色面を強化していきたいと思っております。

ギタリストにも来てもらって色々試してもらったのですが、やはりハイがちょっと物足りない。

最初はJensen c12Kというかなり高域が柔らかいスピーカーを使っていたのでそのせいかなと思ってJensen p12rにかえてみたのですが、それでもハイが足りなかったです。

ということでこれまた原因を考えねばならないのですが、

簡単に思いつく限りですと

・自作のスピーカーキャビネット側の問題、ハコ鳴りとか

・そもそものFender Champの設計がそれほど高域がでにくい

・もともとChampは確か8インチのスピーカー用に設計されてるから12インチスピーカーとの相性がそれほどよくない

・そもそもEQもトーンもないのですが、音色に関わるところの抵抗値を変えてみる(特に負帰還の帰還量を変えるとか。いわゆるプレゼンスつまみの値。)

・はんだのつけ方がよくない(自覚は多少あります)

・アンプの中でどこかの線同士が近づきすぎて高域だけ逃げてる

・ネジなどの締め方の問題(基本緩いとなぜか緩い音になります)

まあどれも試したり検証したりするにはいろいろ手間がかかりそうですなあ。

ちゃんとキャビネットに組み込むデザインでアンプ作るときはプレゼンスつまみはつけても面白そうですからやってみたいかなあ。

とりあえず簡単な対処として、シンプルなイコライザがついたクリーンブースターを持っていたのでそれで調整みたいな。

ハイをちょっと上げて、ローを下げると結構いけます。

というわけでしばらくはこのスタイルで凌ごうかなあと。

ローを下げた方がハイが聴こえやすくなるって当たり前ですけど、ハイを上げるよりも望ましい聴こえ方になるのが面白いですね。勉強になります。

これらも近々やらねばです。

ギターのノイズ除去してみました

なるべくならギターの配線はやり直したくないのですが、しょうがないのでやることにしました。

フルアコの配線はとにかく大変なのですよ。

しかも内部配線に単線のビンテージ線をつかってしまっているものだから、うっかりすると折れます。

そうなるとやり直しです( ノД`)シクシク…。

いろいろ事前にこのジーというノイズや、扇風機などに近づけたときに拾うブーというハムノイズについてよく観察してみました。

するといくつか改善点が見つかりました。

・ボリュームポットのシャフトに触れるとジーというノイズが大きくなる

→ボリュームポットの本体部分にアースが落ちてない(初歩的ミスです)

・チャーリークリスチャンピックアップの真ん中の金属部分(一直線になってる)部分に触れるとジーというノイズが大きくなる。

→この部分にもアースが落ちていなかった(普通落とさなくてもよさそうにも見えるけど)

・ブーというハムノイズが大きい

→内部配線のプラスマイナスがあまり捩られていない(もっと捩れば磁界が打ち消しあってノイズがへるのでは)

というあまりレベルの高くない問題が発見されました。

お恥ずかしい限りですが、意外とアンプづくりで学んだ経験と知識で気づくことができたので成長したともいえます。

というわけで大変でしたが上の問題に対してそれぞれ対策をしてみたところ、まだそれぞれノイズは聴こえるものの、だいぶ我慢できるレベルにまで落ち着いた模様です。

ひとまずこれで良しとしましょう。

そのまえに配線を銅箔テープで巻いて外来ノイズをシャットアウトしようと試してみたのですが、ギターの信号のハイ成分がなくなってつまらなくなった気がしたのでこれはやめてみました。

結構な長さを銅箔テープで巻いたので、それが低容量コンデンサとして働いてハイの成分だけダイレクトにアースに落ちてしまってたのかなあなんて思っております。

あとははんだのやり方があまり上手じゃない気がしてきたので、そこらへんももう一度頑張ったらそこでのハイ落ちもふせげるのかなあなんて思いました。

またやるのかと思うと気が重いですが、いい音のためならやるかなあ。

その際はコンデンサもかえてしまおうかななんて思っております。

なんかいわゆるあの丸っこいコンデンサがどうも柔らかめの音にしている気もしてきましたので。

まだ真実はわかりませんけど。

ギターアンプづくり キャビネット塗装とアンプ部製作

ヘッドホンリケーブル。ゼンハイザーHD598

というわけで久々に昔かったヘッドホン、ゼンハイザーHD598で音楽を聴いてみました。

定価でも20000円ちょっとくらいでありながら非常によい音です。まろやかです。付け心地もとても快適。

あまり文句のないとてもおすすめのヘッドホンです。

この純正のケーブルがなんか接触があまりよくないので、ネットでケーブルのみ探してみたところ、別メーカーながらちゃんとこのヘッドホン用のケーブルが売っておりました。

さすが人気機種はちがいますな。

早速注文して問題なく使えたのですが、純正ケーブルに比べて音がちょっと固くなってしまったので、しょうがないからプラグだけかって断線部分をカットして作り直すことにしました。

写真はないのですけど、いわゆる3.5ミリのステレオプラグを手に入れて頑張ってはんだ付けしてみました。

電源や楽器用のシールドより細かいので作業は難しかったですけどなんとかできました。

次回があればもう少しうまくやりましょう。

音も元の純正ケーブルの方が好みだったので作り直してよかったです。

Hammond A100 Leslie142 電源周り強化とサウンドチェック

Hammond A100の電源のプラグを一般的なよい電源ケーブルが繋げられる3芯の受けのもの(ACインレットていうのかな)に付け替えて、ついでにLeslie142につなぐコネクタとかも酸化していたので磨きました。

A100の裏側下の電源ケーブルつなぐところ。改造済み。もとは普通のコンセントオスの形状。いわゆる延長コードみたいなのしかつなげられなかった。

というわけでこれで漸く気に入った電源ケーブルをオルガンにダイレクトにつなげられるようになったので、色々どのケーブルがよいかとか実験中の1コマです。いつの間にか動画とってもらってましたのでせっかくなのでアップしてみます。

電源ケーブルや改造したプラグの受けの部分も一瞬映ります。

ちなみにNord C2Dも映っておりますけど、そのまえにC2Dから142につなぐ変換器の電源部分にも同様のインレットをつける改造を施して、その動作チェックを行ったわけです。改造祭ですね。

A100の音も電源ケーブル周り強化でかなりちゃんと高い成分もでて、低音もとてもよくなりました。弾いていて楽しいですなあ。

最終的にどのようなケーブルの組み合わせで行くか悩みちゅう。

VOX AGA 70修理途中報告

突然ヒューズが飛んで電源が入らなくなってしまったギターアンプVOX AGA70なのですが、とりあえず修理してみることにしました。

1日目はものすごいたくさんある回路図をダウンロードして眺めてみました。当然ちんぷんかんぷんです。

とりあえず分解できるだけしてみて、基板を外して眺めてみると電源部あたりで熱で焼けた跡が見られました。

再び買ってきたヒューズを入れて電源入れたらなんか小さいコンデンサーが破裂したぽいので、しょうがないから怪しそうなとこのパーツ類買って取り替えてみるということにしました。

日がだいぶかわって2日目。

その間にたまたま見つけた真空管アンプの回路の説明しているサイトでいろいろ勉強してみたり、車の修理とかも間にはさみつつ、とりあえずパーツも手に入れたので取りかかってみました。

とりあえず電源周りということで、ブリッジダイオードとICレギュレータと吹っ飛んだコンデンサをがんばって換えてみました。

なんのパーツかというと電源の交流を直流(音を増幅させるとかに使う)に直すところのものです。

とりあえず組み直したら、ヒューズは飛ばず電源は入りました。

ですが、スピーカーに全く信号が出力されてません。ノイズすらない状態。

途中のつなぎ間違えとかスピーカーの断線とかも確認したのですが、いまいちわからないです。

というところで一旦また日を改めることに。

ただ電源がはいったから進歩していると思います。

見慣れてきたせいか、だんだん回路図もちょっとずつわかるところもでてきたような。

またそのうち続きやります。

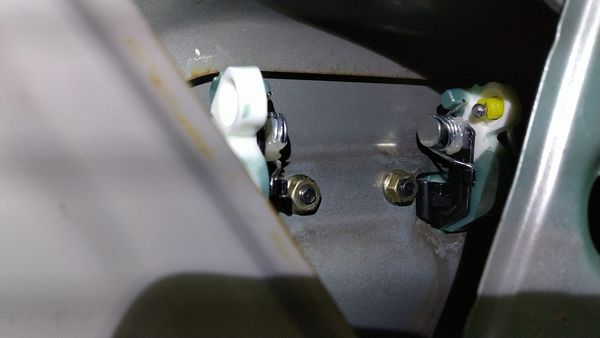

タントL350s リア右側ドアアクチュエーター交換

というわけで数年間放置していた故障箇所を直しました。

マイカーのタントL350sです。

後部座席の右側ドアのロックだけ運転席のロックと連動しなくなって早数年。

まあ基本的に後ろ荷物のせだけだしよいかと放置しておりました。

最近アクチュエーターというパーツを交換すれば直るぽいということで、なんか車のパーツ交換も上手になってきた気がするのでやってみることにしました。

これがアクチュエーターというパーツです。中にモーターが入っているらしい。

この部品がワイヤーを操作してロックを制御するようです。

取り外しに苦労しました。

なんかネットで調べたように簡単に外れなかったので、無理やり奥に手を突っ込んでアクチュエーターがついているネジ二本を外しました。

つけるときも大変でしたけど。

こんな感じでむりくり手を入れながら外したりつけたり。

友人の手を借りてなんとか装着完了。

はんだづけとかもそうですが、手が3本あると助かるシチュエーション多過ぎですね。

普通にこのパーツ探すと下手したら一つ20000円以上で売られていて、さらに工賃で10000円くらいとられそうな感じですが、今回ヤフオクで中古のパーツを手に入れまして、総額1000円ですみました。

自分でできるとよいことありますね。

失敗する事もあるけど。

ノードのハーフムーンスイッチ修理

ライブ用のノードC2Dのハーフムーンスイッチが壊れたので、直しました。

スイッチの中心軸が折れてくにゃくにゃになりました。

パーツはそこらへんでうってるスイッチをお取り寄せ。

線を留めるだけなので割と簡単になおりました。

ハーフムーンスイッチ簡単に作れると思いました。

他のメーカー用のも行けそう。