「夢の叶え方」のような内容の本を読んだ。なかなか面白かった。

そこで、「自分の夢ってあったかな」と思ったので、思い出せる限り書いてみることにする。

音楽以外については今回は省略することにする。ニーズがあればそのうち書いてもよいけど。

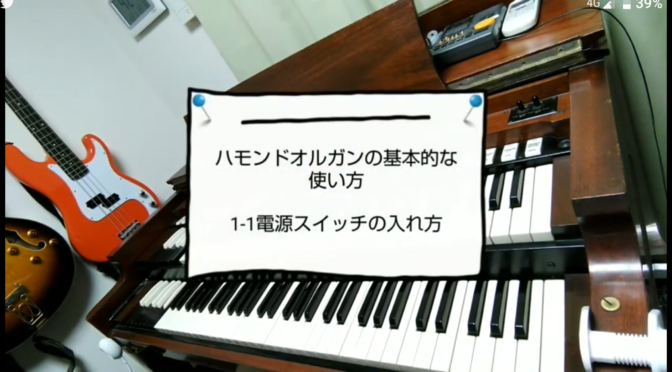

まあプロフィールのおまけにも書いたことだが、元々電子オルガンを習わされていたものの、人前で弾く機会もなかった。

やらされて始めたことなので趣味でもなかったと思う。当然大してうまくもなかった。

そんな中たまたまハモンドオルガンと、ハモンドオルガンで弾くジャズという音楽に出会って衝撃を受けた。

漸く自分がやらされていただけのことに目標ができたといったところだろうか。

音楽人生としての最初の大きな夢は「ハモンドオルガンでジャズを人前でかっこ良く弾きたい」というところだろう。

その当時このサイトを見つけていたら迷い無くレッスンを受けていたと思う。

まあ「ジャズをかっこ良く」というくだりはぼんやりしているのだが、当時の価値観だとおおよそ「自分くらいの音楽の素養がちょっとある学生から見てそれなりにかっこ良く見えるかどうか」くらいだと思われる。

20代のふつうのプロの演奏でも十分おつりが来るくらいだと思う。

流石に今に至るまでにそこはクリアした(と思いたい)のだが、夢は叶った後はどうなるかというと、なにか特別な感じはない。そもそも誰か他人からの視点の夢だったのでピンと来ない。まあ音大でもない学生をミュージシャンとして世に送り出してしまうくらいの効果はあったとは言える。

そこで新しいなにかを掘り下げて行く事になる。

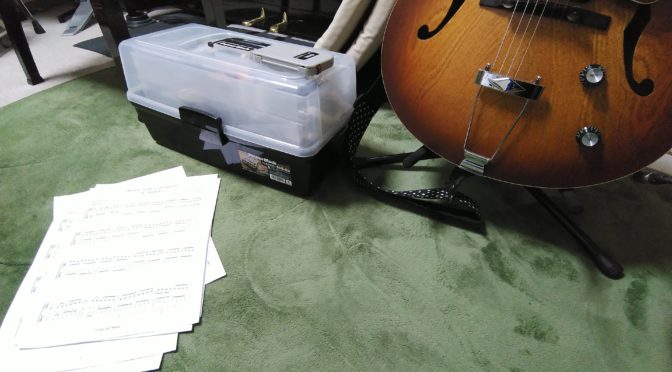

一方で機材については「ハモンドB3とレスリー122を好きなときに弾ける環境」が大きな夢だった。

最初は一段のデジタルのオルガンから始まり、レスリースピーカーいろいろ、足鍵盤いろいろ、二段鍵盤いろいろ、ここらへんもかなり買い替えた挙げ句、とうとう縁あってB3を入手できた。ありがたい話である。

こうして文章にして改めて確認すると、この二つ目の夢も現在当たり前のようになっているが、この喜びはもっとかみしめても良い気がしてきた。

しかもピアノもアップライトながら好きに弾ける環境である。

言うことはほとんどない。

さて、あくまでも一般的な目線からは技術的にはある程度にはなったのだが、その先としては「どこまでちゃんとジャズとかを掘り下げるか」がつきまとう話となってきた。

ただここまで来ると、どうしても氏や育ちといった地域的、文化的な話が出てくる。よその文化のものをやっていると言う溝はどこまで行っても埋まることはない。逆を考えればわかることだと思う。

そこで、もちろんなるべく文化的な背景は今後も大いに学ぶとして、自分ができるのは、音楽のクオリティとしては同じレベルのもので、日々学んでいるジャズなどと自分のこれまでの人生を混ぜ合わせたものかと思っている。

夢と言うよりは目標に近そうだが、もう少ししたらはっきりすることもあるかもしれない。

あとは感覚的ながら具体的な夢(目標)としては「演奏中に時間が止まっている感覚」になる回数をもっと上げたい。

年に数曲あるかどうか。

これを確率半分くらいにはしたい。

これができれば悩みは全てなくなりそうだ。

これは夢と言えるかな。

この感覚の話は面白いのでまたどこかでしてもよいかも。