「自作」タグアーカイブ

レスリー2103mk2スピーカー交換142との比較レビュー的な

レスリー142配線材かえてみたその2

ライブ用レスリー142内部配線交換してみた

レスリー2103mk2メンテナンスなど

足鍵盤の電源部分接触不良

ローターベルトも自分で作る時代

プチ改造

レスリーのプーリーベルト(ひも)自作してみました

こっちならうまくいきそう。

リバーブつまみ換えました つかいやすくなった

実はたくさんあるネットで手に入らないもの

真冬ですが屋外のライブでした

電源タップ受注しました。電源コンサルタントです。

自作ギターアンプ結構現場でつかっております

自作ギターアンプのキャビネットを追い込む必要がでてきました。Fender Champ

自作ギターアンプの改良を目指してとりあえずほかのいろいろなキャビネットで鳴らしてみました。

勉強会的な。

それで改めて判明したのですが、自作キャビネットは構造の問題なのかなんなのかで音が散っているのを確認しました。

他のキャビネット優秀でした。

なるほどこれで以前アドバイス頂いたときのことがちゃんと確認できました。

逆にアンプ部分の出来はなかなか良い感じだということも判明しました。たぶん。

というわけでとりあえず箱の音響的クオリティをなんとか上げるべくただいま工夫中です。

もっと重たい材で作り直せばよいのかもしれませんが、とりあえず現状からやれることはいろいろ実験しておこうと思います。

だめなら1から造り直すかもしれない…。

というわけでいろいろやるために木を切ったりして塗装して乾燥待ちみたいな。

これでうまくいったらだいぶいい音になってくれるはず。なってほしいなあ。

オルガンのレンタルもやってきましたよ。リハーサル編。ついでにイスの補修。

ご縁あって合唱の伴奏のオーケストラにオルガン使いたいたいとのことで、貸し出しにいってまいりました。オルガンのレンタル業務です。まだリハーサルですけど。自分は弾かずに見学だけです。サウンドが豪華でとてもたのしいですなあ。

このような感じでオルガン一式借りたい方がいらっしゃればお気軽にお問い合わせくださいませ。

NordC2Dとレスリースピーカーの組み合わせですが、ハモンドオルガンのいい感じのサウンドが出せます。

もともとパイプオルガンの代用品として作られた楽器なので、クラシックでオルガンのサウンドが必要な時に十分機能いたしますよ。

たまにこういうお話を頂けるのですが、せっかくの本番までに椅子の革の破れてるのを直しておこうととりあえず革の張り替えをやってみました。

角の処理は今回は丸めてみましたがこっちのほうが耐久性あるかなあ。

仕上がりはまあまあなのですが、とりあえずきれいになったからよかったです。

それはさておき、指揮者の方の動きを見ていたのですが1音目のタイミングが自分のイメージよりだいぶ遅く発音するみたいで、こればっかりは何回見てもわからないです。

1音目こわすぎ。

なんか発想がいろいろ違うのだろうなあ。

管楽器や擦弦楽器には適用しやすいのかもだけど、鍵盤楽器の発音機構で対応するには工夫がいりそうに思えてしまいます。

普段自分がやっているジャンルでも、元の経歴的にこういうタイミングの取り方の人もいるんだろうなあと思いつつ、実は自分の発想が違ってただけという可能性もありますね。

うーんわからん。

機材メンテナンス強化月間 自作ギターアンプ編 Fender Champ

たまっている機材周りのメンテナンス的なものシリーズ。今週はそういう日々です。

自作ギターアンプの裏を半分塞ぐために板をつけてみたので、塗装をしました。むらできたけど裏だしまあいいや。ついでに中に入れたブレーシングの骨みたいなのもぬりました。

見た目に統一感でてなんだかんだ気に入ってます。

後必ずやらねばならないのは事故防止にアンプ部分のカバーですかね。アクリル板切るだけですが、まっすぐきれるかなあ。心配すぎます。

以上でこのアンプはほぼやれることはやったかなあと思います。

真空管ジャズギターアンプとしては結構いい音してると思いますが高域を気分でもう少し出せるようにしたいなあと思って配線材かえたりいろいろがんばっておりますが、あとやるなら抵抗とかコンデンサーの一部をあえて安っぽいのにかえるとかですかねえ。スピーカーもまだ探しますかねえ。

とりあえずここまできました。

このアンプだけなのかわかりませんが、高域の音の指向性が強すぎて、正面で頭の高さにスピーカーだと割とEQ的にいい感じなのですが、ちょっと角度変わると結構すぐ高域がなくなる気がします。

ギターアンプってそういうものなのでしょうか?

対策としてはサイドとかトップの板に穴かスリットを空けるというのを思いつきましたが、どうなんでしょう。

どなたか教えてください~。

今週はあとライブ用のイスのカバー貼り替えがのこっております。

それと比較用に写真下のギターアンプをつかってたら急に音圧下がって歪みやすくなったのでこれもみないといけなくなりました。

なんだろう。プッシュプル回路の片方がダメになったのかな。

原因不明。

仕事がふえた。

Charlie Christian PU補修

マイギターのピックアップの弦による出力がバラバラなのでやむなく2弦のところの金属をゴリゴリ無理やり削ったら樹脂のところまで派手に削ってしまって悲しいことになっておりました。

原始的な構造なので弦一つ一つを調整できないのでちからわざです。

というわけでパテで埋めて何段階かにわけてヤスリで地道に全体を均して塗装してみました。

金属のバーの間の細かい部分だったので均し方がいまいちですが、とりあえず当初よりだいぶ恥ずかしくなくなりました。よかった。

ヤスリも240くらいからはじめて1500まで紙ヤスリで、そこからは車のキズ消しとつや出しのコンパウンドで順番にやると素人でもまあまあきれいになるものだなあ。うまく行ったところは新品以上?の輝き。

ちなみに逆に音が弱い一弦のところは小さい磁石をはり付けることによってピックアップを近づけた状態にしております。

いろいろ試行錯誤してバランスもとれてとりあえずよかったよかった。

自作ギターアンプちょっと修理

自作ギターアンプもう少しセッティング追い込むの巻

自作5W真空管ギターアンプをライブで使ってもらいました

Nord C2Dの11ピン端子も直してみました

使いすぎたせいかNord C2Dの11ピンの接触が悪くなっている気がしたので、交換してみました。楽器の中身は初めて見たのですが意外とシンプルで、ものすごいよくできてました。

先日オルガンの専用の11ピンケーブルの端子も付け替えたところだったのですが、端子をいろいろ新しい、しかも別メーカーのものが手に入ったので、それにつけかえてみました。

なんか結構音が変わってしまった気がする。

抜けは良くなったかもしれないけど、低域は前の方が好みだったかも。

前のは使い込んでだんだんハイが出なくなってただけかもしれない。

使ってるうちに少し馴染む感じもあるし、もう少し様子をみてみます。

夢の秘密基地的な

ギターアンプ製作:とりあえず年内にできた!とりあえずだけど。

とりあえず年内にできた!音の動画もあるよ。

形になってくれて本当にうれしい。

斜め前から見た図。取っ手もちゃんとついてます。角はもう少し塗りなおすかとおもって塗ったらそのあと汚くなってしまった。

下にも同様の市販の12インチのギターアンプがあるのですが、それよりも全体的に一回り小さいです。たった一回りですが、意外と印象が違ってかなりコンパクトに見えるものです。

スイッチやつまみが見えます。つまみの説明書きはこの後白いマジックを買ってきて手書きで書いてみましたが、黒地に白でなんだかデスノートみたいな雰囲気になってしもた。まあいいか。

通常のGainに加えて

High-Mid Gain(名前てきとう、厳密には違うかもだけど音は結構抜けるようになる)、

Tone(入力抵抗を可変にしてみた、効果結構ある)、

NFB(負帰還量、つまみ0にすると音がでないよ、これはこれで全体のカラーが変わる、滑らかで音小さ目からギチギチした音で音大き目まで)

とデジタルリバーブ(結構音いいかも)がついております。

5Wでゲインを落としたくなかった中(ここ大事!)では十分な機能です。

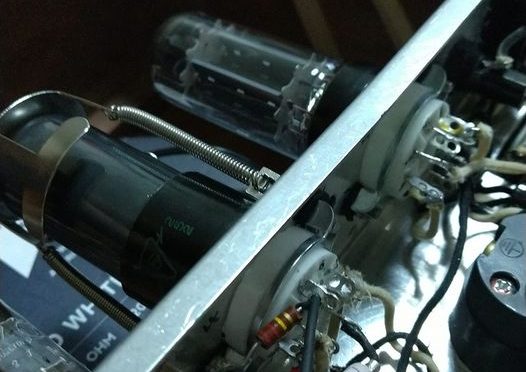

後ろから見えるアンプ部分。

むき出しでかっこいい部分もあります。

スピーカーとアンプ部の距離、アンプ内部の配置とかなりギリギリになってしまいましたが、我ながらよくがんばりました。

このままでもよいけどスイッチOFFでもコンセントの端子のとこは通電してるから危ないのでなんとか対策しておこうと思います。ほかの回路のところも危ないですよね。

というわけで肝心の動画ですが、とりあえずやっつけながらとったものを上げましたので気になる方はご覧ください。

そのうちもう少しちゃんとした動画を上げたいものですけどとりあえずとりあえず。

個人的には音かなり気に入ってます。スピーカーもEminence Red White and Bluesってのに換えてみましたが、このアンプと自分のギターにとっては良かったと思います。

なぜかアップした動画が自分のYoutubeから消えていたのでFacebookに残っていた動画のリンクを貼っておきます。

これでみられるかな。

ギターアンプ製作:アンプ部をつくりました

ギターアンプ製作:網を張ってみた 上面一部切り取って面取りしてみた

相変わらず地道に続いているギターアンプ製作です。

今回は2日分の工程をお届けします。

上面に切り込みをいれました。アンプ部分のつまみなどが見える場所になります。

ルーター借りてちゃんとやるつもりが、なんか出すの大変そうだったのでのこぎりとやすりで頑張ってみました。

その割にはなんかきれいな切り口です。

というわけでそろそろアンプ部の製作にとりかかるわけです。

つづく。

ギターアンプ改造 つまみをつけてみよう

家で実験できるようになったので実験しはじめました。

これでアンプのサウンドをいろいろつくれるかもです。

とりあえず今のところ

Gain(全体の音量)

Hi Mid Gain (中高域の音量)

Tone (高域のカット)

NFB (負帰還の量を調節して音量や全体の周波数の山の形やサウンドのカラーを決める)

をつけることにしてみました。

つまみのききは結構それなりに効果はあります。

特にNFBが結構おもしろいです。

これらなら回路自体のゲインをほとんど損なわずに音質の調整ができそうというわけです。

普通のイコライザだとゲインが下がるのでもう一度真空管で増幅せねばならないのです。なのでなるべく省エネ。

あとはデジタルリバーブのユニットを買ってきたのでこれも内蔵させられたらなあと思っております。

ここら辺をきめて、キャビネットにアンプ部分を埋め込めるよういろいろ工作をがんばりたいところであります。

ギターピックアップの高さ調整してみました

自作ギターアンプにコンセントをつけよう

自作ギターアンプに取りつけようと思いましてこの手のパーツを何種類か買ってみました。

ギターアンプのアンプ部分からコンセント一個出てるとエフェクターつなぐときに便利だからです。

あまりそういうギターアンプみないのでふしぎです。

あるときっと便利なのに。

これが唯一金属部分が銀色の、いわゆる音が固くなるやつでなくて真鍮製。それでいてちゃんとシャーシに簡単に固定できる仕様。

ほかのを妥協しつつ買って帰ってきてから改めてネットで探したらみつかりました。

これでそれなりの電源はアンプ部分で確保できそう!

どうせシャーシ改造するならアンプ部分をキャビネットに組み込むことを見据えてシャーシから買い直して作り直すつもりです。

たいへんだけどなんとなくやり方はわかりました。

一度の経験っておおきいですなあ。

そしてなぜかギターアンプの音がよくなった気がする。

弾きこんできて馴染んだかな。

電源タップの受注と納品

ビンテージHammond B3用の電源アダプター作ってみました

写真のような物体を作ってみました。

分かりにくいですけど、変換プラグです。

2pの普通のコンセントのメスを楽器用などでよく見る台形ぽいかたちの3pプラグのメスに対応したACインレットに変換します。

ビンテージのHammond B3に好きな電源ケーブルを使いたいのですが、自分の好きなケーブルは大体その台形のような3pプラグの仕様になっております。

一方Hammond B3からはいわゆるよく見る2pのコンセント(オス)がぴょこっと出ているだけで、なぜかそこに安そうないわゆる普通の延長コードで壁コンセントなどにつながっているのが普通です。

そこそんなんでいいんだみたいなレベルです。

それはさておき話を戻すと3pプラグメスと2pオスのサイズが違うのでとにかくダイレクトにはつなげないのです。

一応この手の変換プラグは売っているのですが、プラグの材質が銀色のよく見るやつで、大体経験上音が細くなったり固くなったりするので、やはりある程度のものを自分で作るしかありません。

というわけで作ったのが写真のものです。

2pメスは選択肢がほぼなかったのですが、真鍮の電極になっていたものがあったのでそれで妥協しました。

ACインレットに関しては純銅の電極になっております。

間のケーブルもそれなりのものです。

我が家のHammond B3に関しては以前のブログでも紹介した通り、改造してB3本体に3pメスに対応したACインレットにしてしまいこの変換ケーブルは要らない仕様になりましたが、外でB3を使ってライブやレコーディングをする時にはこの変換ケーブルが役立ちます。

これで自分の好きな電源ケーブルにつなぐことができます。

というわけで今年はレコーディングもぼちぼちあるのでどんどん使っていきたいと思います。

まだ音試せてないけど。

自作ギターアンプやっぱりハイ成分が足りない問題

だいぶノイズの問題も解決されてきたので、自作ギターアンプの音色面を強化していきたいと思っております。

ギタリストにも来てもらって色々試してもらったのですが、やはりハイがちょっと物足りない。

最初はJensen c12Kというかなり高域が柔らかいスピーカーを使っていたのでそのせいかなと思ってJensen p12rにかえてみたのですが、それでもハイが足りなかったです。

ということでこれまた原因を考えねばならないのですが、

簡単に思いつく限りですと

・自作のスピーカーキャビネット側の問題、ハコ鳴りとか

・そもそものFender Champの設計がそれほど高域がでにくい

・もともとChampは確か8インチのスピーカー用に設計されてるから12インチスピーカーとの相性がそれほどよくない

・そもそもEQもトーンもないのですが、音色に関わるところの抵抗値を変えてみる(特に負帰還の帰還量を変えるとか。いわゆるプレゼンスつまみの値。)

・はんだのつけ方がよくない(自覚は多少あります)

・アンプの中でどこかの線同士が近づきすぎて高域だけ逃げてる

・ネジなどの締め方の問題(基本緩いとなぜか緩い音になります)

まあどれも試したり検証したりするにはいろいろ手間がかかりそうですなあ。

ちゃんとキャビネットに組み込むデザインでアンプ作るときはプレゼンスつまみはつけても面白そうですからやってみたいかなあ。

とりあえず簡単な対処として、シンプルなイコライザがついたクリーンブースターを持っていたのでそれで調整みたいな。

ハイをちょっと上げて、ローを下げると結構いけます。

というわけでしばらくはこのスタイルで凌ごうかなあと。

ローを下げた方がハイが聴こえやすくなるって当たり前ですけど、ハイを上げるよりも望ましい聴こえ方になるのが面白いですね。勉強になります。

これらも近々やらねばです。

ギターアンプづくり ハムノイズの除去

というわけでギターアンプを作ってみまして音は出るには出たのですが、ハムノイズがかなり大きいです。

ブーンという交流50ヘルツ由来の音ですね。

GとかG#みたいな高さの音です。

悩んだ結果、フェイスブックの真空管アンプづくりのコミュニティにて質問したところ、アースのとりかたの問題とのことではないかというでした。

アースは回路図ではどこにつないでもよさそうに見えますが、

実際はアースというよりはマイナスのラインという認識の方がよいようで、

どこでも適当につなげていいわけでもないようです。

特に一番最初の電解コンデンサ(交流を直流にする場所)のマイナスラインはほかのマイナスラインと一緒にするとハムノイズが乗るということでした。

そのほかも線をねじったり、シャーシにしっかり這わせたり、

電源トランスとの位置関係に気を使ったりといろいろあるのですが、

なんとかほぼハムノイズが気にならないレベルにまでなりました。

かなり静かになったと思います。

特にハムバッカータイプのピックアップ搭載のギターならばほぼノイズは聴こえません。ハムバッカーってすごいのだなあと思いました。

一方で自分のメインギターのGodin 5th avenue kingpin iiにはシングルコイルのピックアップ(チャーリークリスチャンピックアップ)が載っているのですが、そのせいかやたらジーというノイズが大きい。というか大きすぎるのでこれは別の問題ぽいので処理してみることにしました。

つづく。

電源ケーブル見直し 真鍮プラグを久々に使う気になりました

電源ケーブル関係も微妙に改良しております。

というわけでシステムの電源タップ前の壁との間の初段のケーブルにcanare lp-3v35acを使っているのですが、そのケーブルちょっと味気ないところもありますが、逆に癖もないので使い続けようとは思っております。いまのところ。

ただ問題はこのケーブルにふさわしいプラグが見つからなかったのです。

純銅だとちょっとドンシャリになるし、金メッキだとまろやかすぎる。

というわけであれこれ頭を悩ませてみたところ、久々に真鍮プラグを採用してみようと思いました。

というわけで

真鍮プラグオス→ケーブル→純銅プラグメス

にしてみたところこれが結構よいです。

昔は真鍮の音が嫌いだったのですが、昔の嫌いだったポイントは全くなくなっておりました。

ちょうど金メッキと純銅の間のようなバランスのよさです。

不思議です。耳が成長したのでしょうか。

とりあえず家のHammond B3のUPS(トランスがわりにつかってます)の前に挿して、相変わらずUPSからオルガンへは純銅プラグのナノテック308でつないでおります。

これでかなりちょうどよい高域にもなってビンテージハモンドオルガンらしいよい響きながら、ナノテック308のよいところも出せているような質感です。

ただ自分のオルガンの場合UPSから先に関してはACインレット(コンセントみたいなの)をつくったからこういうことができるのですが、普通だったらできないのでよそでどう対応するべきかは考えものです。どうしよう。

あとはこのcanareの電源ケーブルをもちろん外用のオルガンNordC2Dのセットにも初段として運用したいのですけど、まだそちらに関してはオルガンとレスリーにどのケーブルとプラグをあてがうかは決まっておりません。

どうしようかなあ。

真鍮プラグもう2個くらい買い足そうかなあというところです。

ギターアンプづくり 音を出してみました

ギターアンプづくり進みまして、音が無事でました!

そんなわけで動画にとってみました。

こんなかんじ。

ちょっと画質とか微妙かもしれませんが、

スピーカーとアンプの音は結構いい感じだと思います。

問題はハムノイズがひどくてボリュームを上げるととんでもないことになるのでこれは要対策です。

どうやら配線やらアースの仕方がかなり大事とのことです。

作ってみて初めて分かるいろいろな実践的知識ですね。

というわけで道のりは結構長いですが、改良がんばります。

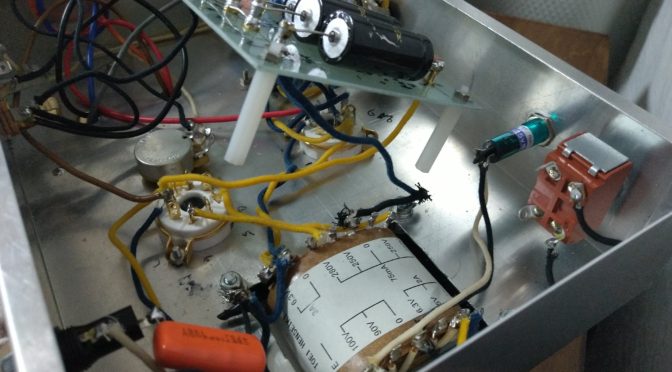

ギターアンプづくり とりあえず配線して大体完成させてみた

ギターアンプづくりあと一息ということで、今度は配線をやります。

回路図見ながら間違いがないようにやっていきます。

何回も見てるとちょっと回路図もわかってきます。不思議なものです。でもちょっとだけです。

コンデンサや抵抗はなるべくひとまとめにしてみました。

真空管の配線もやってみると端子の意味がわかってきますなあ。

配線が上手でないのですが、とりあえず初めてなのでこんなもんです。

だいぶ端折りましたが大体完成!

この間にもものすごい手間と苦労がありました。

ブログにしてしまえば一瞬です。

というわけでアンプとスピーカーの組み合わせ。

リバーブを添えてみました。

なかなかよい見た目です。

ここまででも長い道のりでした。

というわけで肝心の音出しは次回にしましょう。

ギターアンプづくり キャビネット塗装とアンプ部製作

ギターアンプづくり途中経過報告 とりあえず箱はできました

ギターアンプつくろう企画ですが、最近忙しくてここ2週間ほど止まっておりますが、とりあえず微妙にすすんでおりまして、現状としてはこんな感じ。

わりときれいな感じで箱の部分はできました。

スピーカーもいい感じで留められてうれしいです。

ちなみにスピーカーはJensen c12K、高域が柔らかくていい感じです。

まあ未塗装で板も薄いから必要以上に箱が鳴っていてちょっと振動を抑えた方が使い勝手よくなりそうですが、そこらへんはおいおい調整しようと思います。これはこれで空気感あって悪くはないですけど。

写真で上に乗っかってるのはテスト用のレイニーのアンプヘッドですが、

とりあえずこれでなくて、アンプ部分も作り始めて一つのギターアンプとして形にしてみたいですね。

というわけで今月は頑張ってこのアンプ部分作ってみようかなあと思います。