「音質」タグアーカイブ

レスリースピーカー低音用のスピーカーケーブル

レスリー2103mk2スピーカー交換142との比較レビュー的な

レスリー2103mk2と142のスピーカー配線材かえたけど

レスリー2103mk2内部配線つづき

レスリー142配線材かえてみたその2

ライブ用レスリー142内部配線交換してみた

レスリー2103mk2メンテナンスなど

買ったもの。今後の活躍に期待してます。

電源タップ受注しました。電源コンサルタントです。

自作ギターアンプ結構現場でつかっております

インピーダンスについて疑問を投げかけたら結構反響があった

回路のことをいろいろ学んでいくうちにいろいろ理解できたこともありますが、その流れでフェイスブック上でインピーダンスについての記事といいますかそういうものを書いたらコメントが何十件とついて喧々諤々でした。

インピーダンスに関してはみんな興味あるけどいまいち理解できない、胡散臭い通説などもあるけど、みたいなところがちょうど共通認識であるみたいですね。

かなり長い文章になりますが、せっかくなのでこちらでもシェアしておきます。

太字でコメントや後日分かったことなどを補足しておきます

~~~~~~~~

アンプとかギターとかでよく出てくる謎のインピーダンスについての説明なのだけど、どれを読んでも納得できなくて早20年位です。かなしい。一応予備知識なく読んでも分かるように書いたのでものすごい長くなりますが、教えて欲しい案件です。

~前置き~

学校で習ったとおりインピーダンスってのは交流回路における抵抗みたいなものです。直流と違って交流なので、抵抗はもちろんコンデンサやコイルなども周波数(音の高さ)ごとに様々な抵抗値をとるので、全部でこのくらいの抵抗値というのでインピーダンスとわざわざ名前を変えてつけているようですね。

授業とは違って実用上では交流信号は要するに音声信号なので様々な周波数を同時に扱うので、インピーダンスは周波数に伴って連続的に変化するはず。なので二次元のグラフでないとちゃんと数値をみれないところもややこしくしているポイントだと思います。

ちなみにこのスピーカーのインピーダンスは何Ωとかカタログに書いてありますが、それは特定の周波数で何Ωという目安での表記のようです。

~ちょっと今回の本題に近づく~

さて、一部のギターアンプについているHighインプットとLowインプットのジャック差すところとかでもよくその話になります。

差すところを2つで状況によって使い分けるとのことです。

High入力の方はハイインピーダンスのものをつなぐ用で平たく言うと普通のギターから直接つなぐところ。

Lowの方はエフェクタなどを通してインピーダンスが下がったもの(何で下がるかもそもそも謎だけど)をつなぐところらしいです。

そっちの方が音がよいらしい。

よくある回路的にはHigh Lowでそれぞれアースにつながっている抵抗の値が1MΩ 数十KΩといった感じです。この値が入力の抵抗(インピーダンス)とよばれているようです。

(注 ちなみにアンプの増幅部には抵抗を介してアースに落ちる前の電圧情報が入ります。じゃないと信号がなくなってしまいますので。詳しい方には必要のない情報ですが。)

~よく言われている豆知識~

インピーダンスは出力と入力でだいたい揃っているのが好ましいらしい。これは多分取り出せる音の効率的な話なのかな。(注 コメントでこれはエネルギー効率というご意見をいただきました)

そうでなくても

出力のインピーダンス<入力のインピーダンス

なら音質は劣化しないらしい。

具体的には普通のギター(せいぜい数百KΩですがこの値だとハイインピーダンス)→より高い入力のインピーダンス(例えば1MΩ)ならOK。

(注 個人的にはインピーダンスって外から見たおおまかな抵抗の総体みたいな風にとらえているのですがその方法だと今のところ理解がしやすいです。たとえばギター側のインピーダンスがあってアンプのところの入力のインピーダンスがあって、アンプの方はただの抵抗なので周波数によらない抵抗値なのですけど。とにかく音声信号は電圧で大きさを認識しているはずなので、元のピックアップで拾われた音声の電圧はギター側のインピーダンスとアンプの入力のインピーダンスで分圧みたいな形で消費されると言えると思います。なので例えばアンプの入力の抵抗値が低いと信号はギター側でほとんど消費されて、アンプのところにたどり着くころには元よりだいぶ小さい電圧になってしまうでしょう。一方で入力のインピーダンスが馬鹿でかければ、発生した信号はほとんどアンプの入力のところまではたどり着きます。ただ、合計のインピーダンスがでかすぎると信号をうまく拾えなかったりするのだろうなあ。未検証だけど。)

~実験してみた~

試しに実際ふつうのギターをLowに直接さすと高域が削れたような音になります。いわゆるハイ落ちです。なるほど出力インピーダンス>入力インピーダンスだからよく言われるとおり劣化したようだ。やったことある人もいるとおもいます。(注 音量自体はそれほどおちてはなさそうなのに)

もう少し発展させて、アンプのところについている入力インピーダンスの抵抗値を可変にして最大2MΩまで連続的に変化させてみた。

すると低い抵抗値から上げていくとどんどん音がシャープになっていって楽器のタッチの印象もかなり変わる。一般的には1Mで十分高抵抗値ではあるが、そこを越えてもよりシャープになっていく印象。

ただし音圧自体は聴感的にはそれほど変化したようでもない。

~そこで本題の疑問~

どういう原理でこのようなことが起こるのか。

具体的には出力インピーダンス>入力インピーダンスで高域だけが顕著に落ちる原理、入力インピーダンスを必要以上に上げても音色がさらに固くなっていく原理が謎すぎます。

~個人的な着目ポイント~

抵抗とコンデンサがいろいろつながっているとフィルターと呼ばれる特定の周波数以上を通さないまたは通しやすくするものが出来上がるようです。

おそらくそれが結構重要な要素を担ってそうなのですが、ギターケーブル(シールド線)も極小さいながらも可聴域で影響を与えるくらいのコンデンサとして振る舞うし、また入力抵抗のちかくの音声信号が通る真空管ですら内部抵抗もあるし、内部でコンデンサとしてもみなせる部分があるようです。

しかし、それらがちょっと複雑につながっているので、もしフィルターが勝手にできてるのが原因なら主にどの要素なのかがさっぱり難しいです。

(注 一応コメントでは詳しい方がここら辺の可能性について指摘してくださいました。実際起こっているようです。)

もう少し考えねばですが、よくご存知の方納得できる原因を教えて欲しいです。

~よく見るウェブ等での説明への苦情~

インピーダンスをホースの太さと水の流れに例える系のがありますが、実用上で周波数で挙動がかわる(ハイ落ちする)ことへの合理的説明がなされているものを見たことがありません。

詳しくは書かないけどそもそもなんでハイインピーダンスの方が太いホースで水の量が多いのか。わからなすぎる。

これはなんか電気系の資格の試験とかの対策用に丸暗記するための語呂合わせみたいなものなのでしょうか。

(注 音よりも遥かに高い周波数を扱う場合反射してしまうこともあるそうです。ひょっとしたらそこら辺での注意事項および、憶え方がそのまま音でのインピーダンスの話に流用されていてという可能性もありそうです。)

本質とは全く関係なさそうに見えてしまいます。上にも書いたエフェクタ通すとインピーダンスが下がる理由についても、エフェクタは電気で駆動してるからですとの解答だったりと。

全く理由になってないような気がする解答ばかりです。

(注 オペアンプを通るなのか、そこでさらに負帰還回路をつくるかなのかで結果的にインピーダンスは下がる仕組みらしいのですが、説明が長くなりすぎてちゃんとした解説の本を一度読むことをお勧めされました。要勉強です。)

このへんの感じは1/fのゆらぎの解説サイトを見てみても、人は周波数fの1/fを感じると癒されますとか書いてあるのに通じるものがあります。

たしか宇多田ヒカルさんの声も1/fゆらぎをもちますね、とか書かれてます。

とりあえずまずなんの周波数だよ!そもそも「ゆらぎの定義」誰もしてねえじゃねえか!

エセ科学か!!!

…すみません。取り乱しました。

というわけで本当にどなたか教えてくださいませ。

~~~~~

というわけで個人的にもちょっと調べてみたのですが、交流だとコイルは周波数が高くなるにつれてすごい勢いで抵抗値みたいなものが上昇するみたいです。つまり高周波数(高音)のインピーダンスは低周波数(低音)の何十倍にもなってしまいそうです。

なるほど、それなら入力のところの抵抗値(インピーダンス)が低いと露骨にハイが落ちるのだということが納得できそうです。

たぶんあってそう。

どうなんだろう。

あとはエフェクタ通すとインピーダンスが下がることはちゃんと調べたいですね。

自作ギターアンプのキャビネットを追い込む必要がでてきました。Fender Champ

自作ギターアンプの改良を目指してとりあえずほかのいろいろなキャビネットで鳴らしてみました。

勉強会的な。

それで改めて判明したのですが、自作キャビネットは構造の問題なのかなんなのかで音が散っているのを確認しました。

他のキャビネット優秀でした。

なるほどこれで以前アドバイス頂いたときのことがちゃんと確認できました。

逆にアンプ部分の出来はなかなか良い感じだということも判明しました。たぶん。

というわけでとりあえず箱の音響的クオリティをなんとか上げるべくただいま工夫中です。

もっと重たい材で作り直せばよいのかもしれませんが、とりあえず現状からやれることはいろいろ実験しておこうと思います。

だめなら1から造り直すかもしれない…。

というわけでいろいろやるために木を切ったりして塗装して乾燥待ちみたいな。

これでうまくいったらだいぶいい音になってくれるはず。なってほしいなあ。

Charlie Christian PU補修

マイギターのピックアップの弦による出力がバラバラなのでやむなく2弦のところの金属をゴリゴリ無理やり削ったら樹脂のところまで派手に削ってしまって悲しいことになっておりました。

原始的な構造なので弦一つ一つを調整できないのでちからわざです。

というわけでパテで埋めて何段階かにわけてヤスリで地道に全体を均して塗装してみました。

金属のバーの間の細かい部分だったので均し方がいまいちですが、とりあえず当初よりだいぶ恥ずかしくなくなりました。よかった。

ヤスリも240くらいからはじめて1500まで紙ヤスリで、そこからは車のキズ消しとつや出しのコンパウンドで順番にやると素人でもまあまあきれいになるものだなあ。うまく行ったところは新品以上?の輝き。

ちなみに逆に音が弱い一弦のところは小さい磁石をはり付けることによってピックアップを近づけた状態にしております。

いろいろ試行錯誤してバランスもとれてとりあえずよかったよかった。

自作ギターアンプちょっと修理

自作ギターアンプもう少しセッティング追い込むの巻

ライブ用オルガンの音色の調子が悪いかもしれない

なんか1か月位前に楽器(手持ちのライブ用オルガンセット)改造してからまた音がいい感じに戻ってよかったなあと思っていたけど、ここのところなんか音がぬけないとか、楽器の音に違和感があるのです。

楽器とかケーブルの調子悪くなってるのかなとか、耳の感じ方が変わったのかなとか、なんか最近人が街にさらに増えてきていて電気を街中で使いまくってるのに、発電がギリギリなのかなエアコンも使ってるし。とか考えております。ライブ用に安定化電源導入するべきかとかも。

あれこれ考えていたら、これ日本の梅雨の湿度の影響が大きいのかもなあとも思えてきました。まともにこんなこと感じるの3年ぶりとかになるはずだし。

そう思ってしまえば梅雨明けまでこういうもんだと思いながらがんばって対処する気にもなります。

数年前に遅ればせながら、たまに自分の気分が上がらないのが気圧(?)などの天気にもかなり影響をうけるのだなあと気づいてから、原因不明ゆえの不安みたいなのはなくなるみたいなもので。

楽器の音の原因は湿度であってほしいですなあ。

11ピンケーブルとNord C2Dの11ピンプラグ交換しました

去年に国内でも11ピンのプラグが手に入るということを教えていただいて、これは便利ということで、手持ちの11ピンのプラグの調子があまりよくなかったので、そう取りかえしてみました。

たしか以前の記事にも書いたような気がしますが。

それでしばらく使っていたのですが、なぜかここのところ音、特に低音がよくないなあとか、お客さんに音が伝わりきってないなあとか、いろいろ悩まされておりました。

コロナで演奏も半分以下になったので、感覚が鈍ったか下手になったのかなあと悲しくもなっておりました。

というところでいろいろ悩んだところ予備の11ピンケーブルを使ってみたところ、全然楽器の音がよくなったので、というか元に戻っただけなのかもですが、11ピンプラグ周りを全部専門パーツショップから買って取り付けることにしました。

重労働ですけどしょうがない。

というわけで取り寄せたアメリカのAmphenolというとこのプラグです。ビンテージハモンドのプラグもそうなのかな。少なくともHammond B3の電源のプラグ部分は同社の製品でした。

Nord C2Dのネジを外して11ピンプラグ(手前のケーブルついているところ)にアクセスできるようにしました。

楽器の中身はかなりシンプルになっていて完璧な基盤の配置です。すごい技術ですなあ。

というわけで取り付けてみました。

サイズがちょっと違ったので外側から金具をつける羽目になりました。ちょっと見た目がよくないです。

パーツ交換あるあるの不測の事態です。

しょうがないのでなんとなく上から黒く塗ってみました。

遠目からはカモフラージュされたと思います。

いいかんじ!

家のLeslie122でちゃんと動作チェックしてみましたが、うまく音も、レスリーのコントロールもうまく動作していると思います。

しかしこのプラグに換えたのもありますけど、やはり普段ライブで使っているLeslie142より122の方がキャビネットが大きいだけあって、低音がかなり豊かに響いてくれています。

あとはライブ会場で鳴らしてみて、動作もですが、音がいい感じに響いてくれるかです。

多分改善されていると思います!

date:5/7(土)

place:Bon Courage(後楽園)

start: 19:30~ charge:¥3630 1drink付

members:西川直人(org) 三木俊雄(ts) 柵木雄斗(dr)

このリーダーライブで使う予定なので、ぜひ聴きにいらしてくださいませ。

よろしくお願いいたします!

自作5W真空管ギターアンプをライブで使ってもらいました

Nord C2Dの11ピン端子も直してみました

使いすぎたせいかNord C2Dの11ピンの接触が悪くなっている気がしたので、交換してみました。楽器の中身は初めて見たのですが意外とシンプルで、ものすごいよくできてました。

先日オルガンの専用の11ピンケーブルの端子も付け替えたところだったのですが、端子をいろいろ新しい、しかも別メーカーのものが手に入ったので、それにつけかえてみました。

なんか結構音が変わってしまった気がする。

抜けは良くなったかもしれないけど、低域は前の方が好みだったかも。

前のは使い込んでだんだんハイが出なくなってただけかもしれない。

使ってるうちに少し馴染む感じもあるし、もう少し様子をみてみます。

ギターアンプ製作:とりあえず年内にできた!とりあえずだけど。

とりあえず年内にできた!音の動画もあるよ。

形になってくれて本当にうれしい。

斜め前から見た図。取っ手もちゃんとついてます。角はもう少し塗りなおすかとおもって塗ったらそのあと汚くなってしまった。

下にも同様の市販の12インチのギターアンプがあるのですが、それよりも全体的に一回り小さいです。たった一回りですが、意外と印象が違ってかなりコンパクトに見えるものです。

スイッチやつまみが見えます。つまみの説明書きはこの後白いマジックを買ってきて手書きで書いてみましたが、黒地に白でなんだかデスノートみたいな雰囲気になってしもた。まあいいか。

通常のGainに加えて

High-Mid Gain(名前てきとう、厳密には違うかもだけど音は結構抜けるようになる)、

Tone(入力抵抗を可変にしてみた、効果結構ある)、

NFB(負帰還量、つまみ0にすると音がでないよ、これはこれで全体のカラーが変わる、滑らかで音小さ目からギチギチした音で音大き目まで)

とデジタルリバーブ(結構音いいかも)がついております。

5Wでゲインを落としたくなかった中(ここ大事!)では十分な機能です。

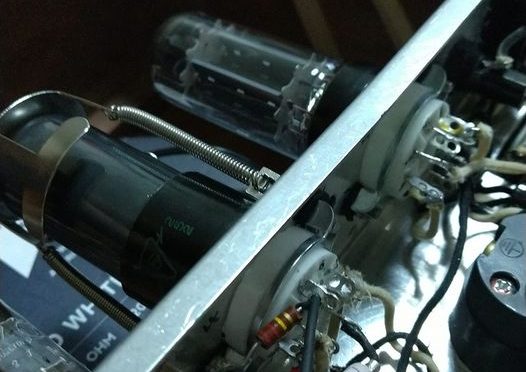

後ろから見えるアンプ部分。

むき出しでかっこいい部分もあります。

スピーカーとアンプ部の距離、アンプ内部の配置とかなりギリギリになってしまいましたが、我ながらよくがんばりました。

このままでもよいけどスイッチOFFでもコンセントの端子のとこは通電してるから危ないのでなんとか対策しておこうと思います。ほかの回路のところも危ないですよね。

というわけで肝心の動画ですが、とりあえずやっつけながらとったものを上げましたので気になる方はご覧ください。

そのうちもう少しちゃんとした動画を上げたいものですけどとりあえずとりあえず。

個人的には音かなり気に入ってます。スピーカーもEminence Red White and Bluesってのに換えてみましたが、このアンプと自分のギターにとっては良かったと思います。

なぜかアップした動画が自分のYoutubeから消えていたのでFacebookに残っていた動画のリンクを貼っておきます。

これでみられるかな。

自作Champアンプちょっと改造 NFBやめてみました

最近良い鳴りになってきた自作Champアンプとスピーカーキャビネットです。

スピーカーユニットもJensen P12Rという選択は結構よかったみたいです。

ジャムセッションに持ち込みましたが、5Wながらドラム入りの編成でもボリューム5,6くらいで十分対応できるっぽいです。

これはこのままキャビネットにアンプを組み込む気にさせてくれますな。

12インチスピーカーのおかげかもです。

ただ真空管アンプなのでニュアンスのコントロールが鍵なので力みすぎないように気を付けねばです。反応が良すぎてコントロール力が問われますな。演奏的な反省点は多いです。

さらにNFB(ネガティブフィードバック)と言って回路内に音をきれいにするようにスピーカーのところに流れる信号を増幅部に戻すという手法がきれいな音を求めるオーディオアンプなどで使われておりまして、このChampアンプの回路図にも一応導入されておりましたが、やめてもよいかもということでそこの回路を切ってみました。抵抗一個抜くだけ。

もともと可変抵抗つけてこのNFB量を調整して遊ぼうかなと思っておりましたが、NFB無しでも全然いい感じなのでこれは廃止でよいと思いました。

シンプルな方がよいです。

というわけで、あとはボリュームのところに並列にコンデンサと可変抵抗を直列につないでトーンみたいにできればなあと思っているくらいです。

これならアンプのゲイン下げずに簡易的なEQとかトーンみたいに使えそうです。

細かい調整はアンプの前段にプリアンプとかブースターみたいなのをつなぐからそれでよいかなあ。

なによりこの音の良さで真空管アンプなのに総重量がかなり軽くなりそうで楽しみです。

結構ニーズあるんじゃないかなあなんて思っております。

ビンテージHammond B3用の電源アダプター作ってみました

写真のような物体を作ってみました。

分かりにくいですけど、変換プラグです。

2pの普通のコンセントのメスを楽器用などでよく見る台形ぽいかたちの3pプラグのメスに対応したACインレットに変換します。

ビンテージのHammond B3に好きな電源ケーブルを使いたいのですが、自分の好きなケーブルは大体その台形のような3pプラグの仕様になっております。

一方Hammond B3からはいわゆるよく見る2pのコンセント(オス)がぴょこっと出ているだけで、なぜかそこに安そうないわゆる普通の延長コードで壁コンセントなどにつながっているのが普通です。

そこそんなんでいいんだみたいなレベルです。

それはさておき話を戻すと3pプラグメスと2pオスのサイズが違うのでとにかくダイレクトにはつなげないのです。

一応この手の変換プラグは売っているのですが、プラグの材質が銀色のよく見るやつで、大体経験上音が細くなったり固くなったりするので、やはりある程度のものを自分で作るしかありません。

というわけで作ったのが写真のものです。

2pメスは選択肢がほぼなかったのですが、真鍮の電極になっていたものがあったのでそれで妥協しました。

ACインレットに関しては純銅の電極になっております。

間のケーブルもそれなりのものです。

我が家のHammond B3に関しては以前のブログでも紹介した通り、改造してB3本体に3pメスに対応したACインレットにしてしまいこの変換ケーブルは要らない仕様になりましたが、外でB3を使ってライブやレコーディングをする時にはこの変換ケーブルが役立ちます。

これで自分の好きな電源ケーブルにつなぐことができます。

というわけで今年はレコーディングもぼちぼちあるのでどんどん使っていきたいと思います。

まだ音試せてないけど。

自作ギターアンプやっぱりハイ成分が足りない問題

だいぶノイズの問題も解決されてきたので、自作ギターアンプの音色面を強化していきたいと思っております。

ギタリストにも来てもらって色々試してもらったのですが、やはりハイがちょっと物足りない。

最初はJensen c12Kというかなり高域が柔らかいスピーカーを使っていたのでそのせいかなと思ってJensen p12rにかえてみたのですが、それでもハイが足りなかったです。

ということでこれまた原因を考えねばならないのですが、

簡単に思いつく限りですと

・自作のスピーカーキャビネット側の問題、ハコ鳴りとか

・そもそものFender Champの設計がそれほど高域がでにくい

・もともとChampは確か8インチのスピーカー用に設計されてるから12インチスピーカーとの相性がそれほどよくない

・そもそもEQもトーンもないのですが、音色に関わるところの抵抗値を変えてみる(特に負帰還の帰還量を変えるとか。いわゆるプレゼンスつまみの値。)

・はんだのつけ方がよくない(自覚は多少あります)

・アンプの中でどこかの線同士が近づきすぎて高域だけ逃げてる

・ネジなどの締め方の問題(基本緩いとなぜか緩い音になります)

まあどれも試したり検証したりするにはいろいろ手間がかかりそうですなあ。

ちゃんとキャビネットに組み込むデザインでアンプ作るときはプレゼンスつまみはつけても面白そうですからやってみたいかなあ。

とりあえず簡単な対処として、シンプルなイコライザがついたクリーンブースターを持っていたのでそれで調整みたいな。

ハイをちょっと上げて、ローを下げると結構いけます。

というわけでしばらくはこのスタイルで凌ごうかなあと。

ローを下げた方がハイが聴こえやすくなるって当たり前ですけど、ハイを上げるよりも望ましい聴こえ方になるのが面白いですね。勉強になります。

これらも近々やらねばです。

ギターのノイズ除去してみました

なるべくならギターの配線はやり直したくないのですが、しょうがないのでやることにしました。

フルアコの配線はとにかく大変なのですよ。

しかも内部配線に単線のビンテージ線をつかってしまっているものだから、うっかりすると折れます。

そうなるとやり直しです( ノД`)シクシク…。

いろいろ事前にこのジーというノイズや、扇風機などに近づけたときに拾うブーというハムノイズについてよく観察してみました。

するといくつか改善点が見つかりました。

・ボリュームポットのシャフトに触れるとジーというノイズが大きくなる

→ボリュームポットの本体部分にアースが落ちてない(初歩的ミスです)

・チャーリークリスチャンピックアップの真ん中の金属部分(一直線になってる)部分に触れるとジーというノイズが大きくなる。

→この部分にもアースが落ちていなかった(普通落とさなくてもよさそうにも見えるけど)

・ブーというハムノイズが大きい

→内部配線のプラスマイナスがあまり捩られていない(もっと捩れば磁界が打ち消しあってノイズがへるのでは)

というあまりレベルの高くない問題が発見されました。

お恥ずかしい限りですが、意外とアンプづくりで学んだ経験と知識で気づくことができたので成長したともいえます。

というわけで大変でしたが上の問題に対してそれぞれ対策をしてみたところ、まだそれぞれノイズは聴こえるものの、だいぶ我慢できるレベルにまで落ち着いた模様です。

ひとまずこれで良しとしましょう。

そのまえに配線を銅箔テープで巻いて外来ノイズをシャットアウトしようと試してみたのですが、ギターの信号のハイ成分がなくなってつまらなくなった気がしたのでこれはやめてみました。

結構な長さを銅箔テープで巻いたので、それが低容量コンデンサとして働いてハイの成分だけダイレクトにアースに落ちてしまってたのかなあなんて思っております。

あとははんだのやり方があまり上手じゃない気がしてきたので、そこらへんももう一度頑張ったらそこでのハイ落ちもふせげるのかなあなんて思いました。

またやるのかと思うと気が重いですが、いい音のためならやるかなあ。

その際はコンデンサもかえてしまおうかななんて思っております。

なんかいわゆるあの丸っこいコンデンサがどうも柔らかめの音にしている気もしてきましたので。

まだ真実はわかりませんけど。

電源ケーブル見直し 真鍮プラグを久々に使う気になりました

電源ケーブル関係も微妙に改良しております。

というわけでシステムの電源タップ前の壁との間の初段のケーブルにcanare lp-3v35acを使っているのですが、そのケーブルちょっと味気ないところもありますが、逆に癖もないので使い続けようとは思っております。いまのところ。

ただ問題はこのケーブルにふさわしいプラグが見つからなかったのです。

純銅だとちょっとドンシャリになるし、金メッキだとまろやかすぎる。

というわけであれこれ頭を悩ませてみたところ、久々に真鍮プラグを採用してみようと思いました。

というわけで

真鍮プラグオス→ケーブル→純銅プラグメス

にしてみたところこれが結構よいです。

昔は真鍮の音が嫌いだったのですが、昔の嫌いだったポイントは全くなくなっておりました。

ちょうど金メッキと純銅の間のようなバランスのよさです。

不思議です。耳が成長したのでしょうか。

とりあえず家のHammond B3のUPS(トランスがわりにつかってます)の前に挿して、相変わらずUPSからオルガンへは純銅プラグのナノテック308でつないでおります。

これでかなりちょうどよい高域にもなってビンテージハモンドオルガンらしいよい響きながら、ナノテック308のよいところも出せているような質感です。

ただ自分のオルガンの場合UPSから先に関してはACインレット(コンセントみたいなの)をつくったからこういうことができるのですが、普通だったらできないのでよそでどう対応するべきかは考えものです。どうしよう。

あとはこのcanareの電源ケーブルをもちろん外用のオルガンNordC2Dのセットにも初段として運用したいのですけど、まだそちらに関してはオルガンとレスリーにどのケーブルとプラグをあてがうかは決まっておりません。

どうしようかなあ。

真鍮プラグもう2個くらい買い足そうかなあというところです。

USBコンデンサマイクの音質はどうなんでしょ。FIFINE K690。

というわけでいろいろありましたが、無事?androidスマホにマイクをつなげられたので今度は簡単に音質をチェックしてみましょう。

今回は動画はないけれどもそのうち比較動画上げてもよいかもですね。

とりあえず文章だけで簡単に説明しましょう。

FIFINE K690はマイクの拾い方のモードが4種類ありまして、いろいろ豪華なのですが、まあ音質のレベルという意味ではそこまで変わらないので、スマホの内蔵マイクとの比較ですね。あとは機能とかかな。

・音質

肝心の音質ですがさすがにK690の方が音がよいと言えると思います。特に低音。ちゃんと低音を拾ってくれます。

内蔵マイクも低音を拾ってくれてますが、やはり腰高です。まああの小ささからすればかなり優秀といえますけど。

中高音はK690の方がはっきり取れますけど、内蔵マイクもまろやかでダメではないのです。

トータルではK690がやはり優秀ですが、音源としてのレコーディングとかしない限りスマホ内蔵マイクの音でもよいときはありそう。というか優秀だと思います。低音をどれだけ大事にとりたいかによるかもですね。

・音量

K690はマイク本体のつまみで入力音量を決められます。小さすぎても困りものですが、大きすぎると音が割れてひどいことになるので手間かけてちゃんとバランスとる必要があります。

一方で内臓マイクはなんかコンプレッサーでもかかるのか、あまり音量の大小気にしなくてもとってくれますね。というか入力いじれないし。そういう意味ではお手軽で便利ですね。

・入力音のモニター

K690はマイク本体にヘッドホン出力がついていてマイクの取れている音とスマホから出てくる音両方を聴けます。便利です。音量のつまみもあります。これで入力音が割れてないかも確かめられるし、自分の声とかもちゃんとマイク経由で聞こえるので非常に便利です。

スマホの場合ヘッドホンを指していても内臓マイクはつかえるのですけど、内蔵マイクの音はヘッドホンで聞こえないので入力のモニターはできないからそこを割り切って使えるとよいですね。

・ノイズ

録音的な意味でのサーというようなノイズというよりは、意図しない音(鍵盤のカタカタ音とかスイッチのカチという音、外の音など)がK690だと実際より大きく聴こえてしまいます。この手の大きさのコンデンサーマイクはどれもそうなのですけど、なぜかこういう雑音がすごい近くに聴こえてしまいますね。

楽器のスピーカーに近づけてしまうのならよいのかもしれませんけど、自分の用途だとしゃべり声と楽器の音をとりつつ鍵盤のカチカチのノイズやオルガン本体のモーターの振動音は避けたいから、そういう意味だとマイクの置き場所は結構シビアになりますね。要試行錯誤の実験です。

内蔵マイクだと対して気にしなくてもそこまで雑音は気にならない、というか聴感上の大きさとあまり変わらないから違和感はないかもです。

まとめとしては、特に低音をちゃんととりたい楽器(ベース、オルガンなど)の場合は特にK690のようなマイクを使った方が楽器の録れ音としては絶対良いですが、ちょっとしたお気軽に弾いてみましたしゃべってみましたくらいならスマホ内蔵マイクも優秀なんだなあと思いました。

もちろんトータルの音質と機能では絶対K690なのですが、どこまで録音としてこだわるかによりますね。

結構学べることも多いので色々このマイクは使っていこうと思います!

スマホとUSBマイクで音質にこだわってみるのも面白そうですしね。

USBマイクFIFINE K690買ってみました。アンドロイドスマホでつかえるかな。AQUOS Sense3

時代も進化しており、気が付けばオーディオインターフェースいらずでつなげるUSBマイクもいろいろ出ております。

コロナでのテレワークとかの影響なのですかね?

今まではどうやってもうまく自分のスマホに外付けのマイクをつけられなかった、というかつけても音質がびちゃびちゃの変な音になって失敗し続けておりました。悲しい歴史です。

ですが最近録音機材のZoom am7というAndroidのスマホにも対応したモデルがiPhoneバージョンに遅れること一体何年後か分かりませんが出ていることを知り、とうとう時が満ちたとて何度目かわかりませんが、めげずにandroidスマホで外付けマイクを使えるか実験してみようと思いました。

PCにつなげよっていう話もありますが、スマホで気軽にやることに割と重要性をかんじておりますので、そこはなんとかしたいところなのです。

PC経由だと多分めんどくさくて全然機材使わなくなるだけだろうという予想です。

そこでいろいろ探してみたのですが、

・音はまあまあよい

・機能もわりとしっかりしている

・レビューもよさげ

・お値ごろ感あり

ここら辺を中心に、ただ今回もあまりみんながやっていない(調べても全然記事がない。みんなPCでつかってるのばかり)androidスマホでUSBマイクを使えるかというリスクある実験なので、傷を最小限に抑えるためにメルカリで購入してみたのがこちら、

FIFINEというメーカーのK690というマイクです。

手持ちのスマホはAQUOS sense3です。

とりあえずつないでみたところマイクのランプは光った!

いけるぽい。

録音アプリや動画でとってみる。さあどうだ?

お、内臓マイクと違う音っぽいぞ。

これは成功か?

びちゃびちゃしてリミッターが変にかかったような音に。低音もきこえたりきこえなかったりを繰り返す。

はい。今回も人柱決定でした( ノД`)シクシク…。

今までの外付けマイクと同じ傾向の音ですよ。

というわけでまだ時代が自分に追い付いていなかったかなあと思いつつ、あきらめきれず後日生徒さんのスマホで試したところ、問題なくいい感じに動作してました。

なんだそれ。

ちなみにHuawei P20liteかなんかです。

ここまできたら引けないのでP20liteを格安で手に入れてサブ機として運用してみることにしました。

力技ですな。

音質についてはまた別の記事で書きましょう。

ちなみにAQUOS Sense3の音が変な問題は以前の記事に書いたこともあるのですが、サードパーティ製のランチャーアプリを一度でもインストールするとそのあと初期化しないかぎり内臓マイクですらびちゃびちゃになります。ランチャーのアンインストールごときでは治ってくれません。

これもう仕様ってかバグの類だとおもうのですけどね。

外付けマイクがびちゃびちゃになるのはAQUOSだけでなく、その前に使っていたZenfoneでも起こっていたので基本androidスマホって色々ダメなところあるんだなあと思っておりましたが、Huaweiなら大丈夫なようですね。機種によるのかもしれませんが皆さんもUSBマイクとスマホで色々やりたいなあなんてことがありましたら、一度自分のスマホでちゃんとマイクが正常に機能するか調べる方がよいですね。

こんど機種変するときは十分ここら辺も試してからやろうと思います。

ちなみにHuaweiの方でも不思議な現象があって、最初は問題なく使えていたのですが、何回か抜き差ししていたらマイクが起動しなくなりました。

最初断線かなにかかと思ったのですが、どうやらそうでもないらしい。

いろいろ調べてみた結果、設定から行けるUSB接続の項目を「給電する」かなんかを選ばないと動かないことが分かりました。わかって一安心ですが、なぜそれが毎回起こるわけでもないのかは謎です。皆様もお気を付けください。

なかなかandroidスマホとUSBマイクでなんかやろうとしている人がいなかったのでこの記事がどなたかの役に立ててたらうれしい限りです。

2021/7/12追記

Huaweiのスマホにつなごうと思ったら今回はどうにもマイクの電源が入らなくなってしまいました。

マイクの電源が壊れていないことは確認したので、スマホとの相性のようです。

ただいま復旧方法を模索中。

現在の電源ケーブルのつなぎ方

まあ日々予算の範囲内でいろいろ実験しているわけですが、

最近手に入れたナノテック308という割とお高いケーブルを使いすぎると低音の重心がEQのBassより低い位置にいってくれるかわりに、現行モデルのオルガンとレスリースピーカーだと音の真ん中が弱くなってしまうという問題も発見されました。

メロディ弾いたり、コード弾いたときにちょっと弱いみたいな。

かといってここ数年メインのオヤイデのLi/50OFCというケーブル

(これはこれでよいのですけど、2スケア×2だとどうやら重心は重心はちょっと低くなってくれない、だが真ん中はいい感じ)

だけだとちょっとローミッドの癖が気になるというわけで、

ここで癖のないと思われるCANARE LP-3V35ACを投入してみようというわけです。

というわけでちょっと試したところのセッティングは以下の通りです。

・ライブ用NordC2DとLeslie2103mk2の組み合わせの場合

壁→カナレ→電源タップ→Li/50→NordC2D

→ナノテック308→Leslie2103

・自宅Hammond B3の場合

壁→Li/50→UPS(トランス的に使ってます)→ナノテック308→B3

自宅用のB3にはもともと電源タップも通したりしておりましたが、家庭用だと低音も強すぎるので、このくらいでも十分です。

ビンテージのオルガンだと中域の物足りなさは感じないからこれでよいくらいです。

しいて言うなら音の立ち上がりが若干速くなるとより好ましいくらいですかね。

ライブ用の機材は壁から電源タップまでを無味で音やせしなさそうなカナレにしてみたのですが、これでもまだ中域もう少し欲しいのでここもやっぱりLi/50にしてもよいかなあとも悩みどころです。

いま梅雨で湿度高いから音がちょっと判断しづらいということも悩みの一つです。

基本的には一本はナノテック308をどこかしらに入れないと、

低域の重心が下がってくれないから必ず必要です。

ただこれも壁からタップまでなのか、オルガンにつなぐべきなのか、これまで通りレスリーにつなぐのかまだ結論ははっきり出ておりません。

部屋のなり方にもよりますし。

とりあえずこの組み合わせでも割といい音にはなるよとだけしか言えませんね。

タップのコンセント部分の種類の組み合わせやケーブルの組み合わせでもう一息よい音色にまでもっていくべく研究してみます。

結構いい線まできてるはずです。

CANARE LP-3V35AC 電源ケーブル作ってみました。音質とか。

以前からなぜか電源ケーブルのCANARE LP-3V35ACについて検索しているとこのページにたどり着く人がいたようなのですが、

今回ひょっとしたらつかえるかもなと思ってとうとうこのケーブルで電源ケーブルを作ってみてしまいました。

もともとカナレは楽器用のシールドでよく知っていたのですが、

音の印象としては味付けなしでちょっと細い、ニュアンスがでにくいかなあと自分向きではないなあとおもっておりまして、

電源ケーブルもきっとそんな音なのだろうなあとおもっておりました。

まあ結論から言うと電源ケーブルとしても同様の傾向で、

味付けが特になく、ニュアンスも淡泊な感じでなんかモニター的であると言えなくもないのですが、ニュアンスがなさ過ぎてこれ単体では面白みにかけるという印象を持ってしまいます。

カナレの電源ケーブルは太さが2スケアのものと3.5スケアのものがあって(他もあるかもですが詳しくはないです)、

オルガンで使用する場合には低音はある程度しっかり低くなってほしいので今回は3.5スケアのものにしております。

ケーブルとしてはまあまあ柔らかさもありますが、ナノテック308のほうが柔らかいですね。

ちなみにカナレの電源ケーブルは手触りも作りもよい感じです。

というわけで次の記事で現在の電源ケーブルのつなぎ方について書こうと思います。

このケーブルをうまく使おうという実験です。

Hammond A100 Leslie142 電源周り強化とサウンドチェック

Hammond A100の電源のプラグを一般的なよい電源ケーブルが繋げられる3芯の受けのもの(ACインレットていうのかな)に付け替えて、ついでにLeslie142につなぐコネクタとかも酸化していたので磨きました。

A100の裏側下の電源ケーブルつなぐところ。改造済み。もとは普通のコンセントオスの形状。いわゆる延長コードみたいなのしかつなげられなかった。

というわけでこれで漸く気に入った電源ケーブルをオルガンにダイレクトにつなげられるようになったので、色々どのケーブルがよいかとか実験中の1コマです。いつの間にか動画とってもらってましたのでせっかくなのでアップしてみます。

電源ケーブルや改造したプラグの受けの部分も一瞬映ります。

ちなみにNord C2Dも映っておりますけど、そのまえにC2Dから142につなぐ変換器の電源部分にも同様のインレットをつける改造を施して、その動作チェックを行ったわけです。改造祭ですね。

A100の音も電源ケーブル周り強化でかなりちゃんと高い成分もでて、低音もとてもよくなりました。弾いていて楽しいですなあ。

最終的にどのようなケーブルの組み合わせで行くか悩みちゅう。

よい電源ケーブルを見つけました!低音がすばらしい!

こんな便利になった世の中ですが、ネットで手に入らないものもある。

というわけで友人からおすすめして借りてみたpower strada #309という電源ケーブルがあったのですが、家のオルガンの手前の電源タップに使ってみたところとても良かったので、即購入してみました。

1メートルあたり8000円以上するという高級品なのですけど、その価値はあると思って即秋葉原にいって5メートルほど買ってきました。

ひとつは家のビンテージハモンドオルガン用。残りはライブのオルガンとレスリースピーカー用です。

この電源ケーブルに換えてみたところ、低音、ベースの音の重心が下がります。いわゆるイコライザのベースの帯域よりも低いところが出ている感じなので他のパートとも被らず、かつうるさくない、なのに低域の豊かさがすばらしいと言うことないです。

今までもそれなりによいケーブルを使っていたのですが、ケーブルを戻すと音は腰高になってしまいます。

これはもう後戻りしたくない。

お値段はそれなりに高いのですが、後悔はないですね。

というわけでまたメリットデメリットをまとめておきましょう。

・メリット

低音の重心が低くて音圧あるのにうるさくない

全体的な音も柔らかくてよい

ケーブルが太い(5.5スケア)割に柔らかくて取りまわしや収納もなんとかなる

・デメリット

お高い

太いので今までより取りまわしや収納が大変

作るのが少し疲れる

といったところでしょうか。

ただ音の良さがすばらしいのでデメリットには全然目を瞑れます。

今までだと金メッキのプラグを電源ケーブルと組み合わせるところもあったのですが、このケーブルの場合金メッキよりも純銅の方が個人的に好みでした。

柔らかみや艶も十分電源ケーブルにあるようなので、金メッキだとちょっとくどくなりすぎるみたいな。

ギターアンプにもつないでみましたが、やはり同じような音の傾向です。ただ、ギターの帯域的にはこのケーブルよりも元のケーブルの方があっていると思いました。ベースの帯域は必要ないですからね。

もう少し使いながらよりよい組み合わせなども考えてみたいと思います。

ひさびさに電源ケーブル環境を見直したくなるくらいのよいケーブルに出会いました。

ギターの重さ調節と音質の調整

というわけで引き続きギター改造です。

この前のセッション時にギタリストに自分のGodin 5th avenue kingpin iiを弾いてもらったり聴いてもらったりしたのですが、そのときに「軽そうなギター」という意見を頂きました。

たしかに軽いギターで軽くてよいなあと思っておりましたが、音を聴いただけでも軽い印象というのがあるのですね。本職すごいなあ。というわけでその問題を持ち帰って考えてみることに。

家で練習しながらよくよく音を聴いてみたら、なんかわかってきました。

・低音が弱い(もちろん生音も)、音程感が滲んでいるような

・発音が早い感じ(悪いことでもないかな)。

・軽くて必要以上に振動して変な倍音でてるかも(茶色ぽい音色のイメージ)

これまでの経験からギターのヘッドにおもりをつけるとトーンは締まることを知っている。

というわけで試しに工作用のクランプをヘッドにつけてみました。

変な倍音減って音色が締まった。低音に芯ができた。

なるほど、ギターが軽すぎて特にヘッドやネックに変な振動が出ていてこのギターの特有の音色の原因の一つになっているのだなあと思いました。

塗装も薄めなので全体にウレタン塗装とかしたらよくなりそうだけど、加減がわからないし、大変だから別の手を考えます。

世の中にはそれ用にファットフィンガーなるギター専用のおもりもありますが、安くはないし細かい調節もできません。

ということで今回用意した材料はこちらです。画像とりわすれました。

・100均の制振ゲル

・鉛の板(2mm厚1000グラムほど)

鉛も柔らかくハサミで切れるので加工も簡単。

ということでこの材料たちで最適な場所、量を探します。

こういうときは基本総当たりで感覚をつかむところから。

基本的に得られた知識はこんな感じです

・鉛もゲルも多い程 音は締まる→低音ははっきりする、中域より上は減る、やり過ぎはよくなさそう。けっこう少なくてもそれなりに効果あり。

・ヘッドの振動の具合のコントロールは音色にとってものすごい大事。低音も高音も。

・ネック上は演奏の邪魔になるから何もできなかった。

・ボディに張り付けても大きな効果あり。端より真ん中の方が影響大。

・ブリッジも影響大。なるべく弦に違いところの方が効果あり。ただ発音が遅くなる印象。弾きづらくなるぼい。

・fホールから鉛板500gくらいそのままぶち込むだけでもけっこういい感じの変化あり。ただ固定できないからこまる(笑)。

まあだいたい予想通りかもしれませんけど、やってみると感覚が掴めます。

鉛板そのままボディ内部に放置の音すごい好きだったのですが、いい感じの簡単な固定の方法が思いつかなかったので(鉛の重さや木の表面の処理などにより)、別の方法を考えます。

あとボディ表面も効果いい感じなのですが、見た目も良くないし、固定方法も微妙。

ブリッジは音が遅くなる印象なので、これも却下。

というわけで、ネックにごく少量鉛を貼り付けるのと、唯一見つけたリアピックアップの下のスペースに鉛板少しいれることにしました。

ネックも裏か横かみたいなところで効く帯域も量もかなり変わるのですが、このギター(Godin 5th avenue kingpin ii)の場合は6弦の近く、頭にたとえると右顎の下くらいの位置に小指の爪くらいの大きさの鉛を貼ることにしました。もちろん量も増やしたり減らしたり実験しております。

見た目ちょっとよくないけど音のためにしょうがないです。

これだけですが、低音は元々の軽い感じからそれなりに芯が出て茶色ぽい倍音も抑制され聴きやすく、特に2弦の一部のフレットで敏感なレスポンスだったところも割と落ち着きました。

あまりやり過ぎると面白くない音になりそうなので、この辺にしておこうと思います。

このギターのもともとの困ったところはこれでほぼなくなってきた気がします。見た目はもう少し工夫できるかもですけど。

ピックアップのネジの留め方で音がかわる

というわけでギターのピックアップをかえてセッティングしていたら色々発見があったので書いておこうと思います。

とりあえず高さで音の広い具合が変わるので音色も音量も変わるのはご存知とは思いますが、ネジの留め具合や、ピックアップとギターの間にスポンジを挟んでもものすごい音色が変わるので注意せねばということです。ギタリストにとっては常識なのかもしれませんけど。

p90ドッグイヤータイプみたいなピックアップがダイレクトにギターのボディに触れているものの知見ですが、とりあえず色々試して具体的にわかったのは、

・ネジをしっかり留める→締まった固めのサウンドになる。特にp90だとp90に特徴的なアタックの「コッ」ていう音がつきやすくなる。

逆に緩めると若干ルーズで柔らかくなる。

・高さ調節の為などでスポンジを挟む→スポンジの量が多いほど高域の成分がどんどん削られていく。

ということです。

参考までに自分と同じGodin 5th avenue kingpinを使ってるぽい動画がありましたのでこちらをご覧くださいませ。

間奏のギターのシングルトーンのアタック部分の感じがわかりやすいと思います。かっこいいですね。

自分の経験だとこれはある程度ネジしっかり締めているぽい音かもと思っております。

これでこんないい音出せるなんてうらやましい。

おそらく少なくともギターのピックアップは、ピックアップそれ自体の振動の影響が特に高域に対してかなり大きく受ける。さらにp90ドッグイヤータイプのピックアップはギターボディに柔らかいものを挟まずついているので、ネジの締め方や高さ調節で間に挟む物の材質で特に高域の成分が影響を受けるようです。

ということでピックアップのセッティングや評価にはこれらのことも考えながらなあなんていろいろ考えながらギター触っていたら1日が終わりました。

ちなみに現在Godinの方はネジ若干緩めにしております。

Loarにつけたp90ドッグイヤー型のCharlie Christianピックアップもネジも少し緩めながらちょっと1弦側の高さを稼ぐために小さめのスポンジをはさみつつ、6弦側はダイレクトにボディに触れさせております。

きっちりやるより、最初に雑に適当に試しにセッティングした方が音が良かったので、ここらへんはなんだか難しいですね。

こういうのがビンテージギターの音の良さの要素だったりするのかもですなあ。

電源ケーブル タップまとめ

~電源ケーブル~

電源ケーブル自作 音質 プラグ ギターアンプ ニッケルメッキ 141

カナレ電源ケーブル 音質 39

プロケーブル信者 18

前回に引き続き、お問い合わせが多そうなトピックについて改めてまとめときます。できる限りみじかめに。

電源ケーブルやタップで楽器の音が変わることを発見してからいろいろ試してみました。

オーディオ業界ではケーブルも高いものは本当に高いし種類も豊富なのですが、それなりに組み合わせも試してみました。いつも通り総当たりの組み合わせです。

手間はかかるけど、一番確実みたいな。

・ケーブル

その結果一番気に入っているのはオヤイデのL/i50 OFCだっけかな。2000円/mくらいで高すぎず、ナチュラルで音もよいのでほぼこれでよいということになってます。

オルガン用でも他の用途でも万能みたいな。

ギターアンプには試しにBelden19364を使ったら良かったので、それにしてます。

カナレの電源ケーブルについてはここでは触れてないし、残念ながら試したことはありませんが、価格的にも2000円弱/mで近いし太さもオヤイデよりはちょっと細いくらいでしょうか。なんとなくカナレのシールドの音を知っているので、おそらく悪くはないとは思いますが、オヤイデのより飛び抜けてよいということもないだろうという予想もと放置してます。

機会があれば作ってみたいですけど。

・プラグ

プラグに関しても結果純銅が自分には好みでした。一番くせがなく、全帯域よい感じ。金メッキも同様で好きですが、特徴として粘りと艶がある感じでひさびさに使いたくなってます。作ろうかな。

銀メッキは音が細かったし、真鍮無メッキは中域に変なぺきょぺきょしたくせがあって聴き疲れする感じです。

ニッケルメッキはたぶんよくある市販のやつの銀色のプラグでしょうけど、これもそんな癖はないかもです。変じゃ無いくらいの範囲でちょっと高域がでるかも。ただオーディオ用のプラグではわざわざ探してという理由もなかったので手を出してません。

気になるのはリン青銅とかベリリウム銅とか。まあ純銅で問題ないし、わざわざ新しく買って試す程でもないかな。

誰か知ってたら教えてくださいませ。

・プロケーブル

いくつかうたい文句が気になってタップや電源ケーブルも買って試してみました。

もちろん普通のケーブルやタップよりは音が変わけど、電源プラグやタップについているコンセントが真鍮無メッキなので、自分の用途でもなかったかなと。

個人的にはコンセントのも純銅のやつにしてあって、電源まわりで楽器の音に変に色がつかないようにはなっていると思っております。

なのでよっぽどなにかないかぎり、電源周りはこのくらいにしておいて、演奏やセッティングで音をよくしていこうと思っております。

後は電源プラグ刺す向きで結構変わるから、気をつけましょう。

同じ場所で同じ楽器でも日によって音が違うのは電源プラグの向きによる影響は結構あると思います。

日本の家庭やお店のコンセントは2芯になっているのでわりといい加減になりがちですね。

16Ωスピーカー 8Ωとの違い リコーン 内部配線など

~スピーカー~

16Ωスピーカー 8Ω違い 159

Jensen p15ll 6

リコーン 3

内部配線 6

検索はこんな感じでした。

16Ωのスピーカーって今あまり無いみたいですね。現行品だと4とか8Ωがメインぽいですね。

割とニッチだからこそこちらまで辿り着いた人たちがいるのでしょうか。

とはいえ、自分の用途はハモンドオルガンにつなぐレスリースピーカーのスピーカーのための記事なので、他の用途の方には参考にならないかもです。ご了承くださいませ。

レスリースピーカーは中高域用のドライバーと低音用の15インチスピーカーの組み合わせが人気です。

ドライバーの方はJensen v21(12Ωかな)というのがやはりベストで、他のリプレースのものも試しましたが(他のはなぜか16Ω)結局メインにはならなかったです。

16Ωの15インチスピーカーの記事があった、元々レスリースピーカーについていたJensen p15llというスピーカー(音とてもよい)がへたって来てしまい、買い直すのも高い(海外の送料も高い)から国内に売っているものでなんとかならないか試した時期があったからです。

いろいろお金かけて買って試してみましたが、まず16Ωの選択肢が少なかった&その選択肢のスピーカーもちょっと低音でなかったというのもあり、8Ωも試してみました。

インピーダンスの説明も毎度読んでもよく分からなかったので、とりあえず買って実験みたいな。

結論からいうと8Ωのものも音的にそれほど問題無く使えたとは思いますが、ビンテージのレスリースピーカーに比べて低音が豊かでないとか、若干ソリッドだったりとか、中高の太さがもう少しほしかったかも。

これらの要素はスピーカーのキャラクターなのか、インピーダンスの問題かははっきり分かりませんでした。

とりあえず個性と言ってよいくらいの範囲での変化ではあるし、演奏にも使えるみたいな。

特に8Ωでもeminenceのkappa pro15はパワーもあって使えるとおもいました。

結局ビンテージのJensen p15llのリコーンに挑戦して、わりとうまくいったかもです。

ビンテージのスピーカーの太さすごいですね。

あ、ただ家用のレスリースピーカーには現行のリプレースの15インチ16ΩのWeber a200だったかな、を輸入して導入したのですが、これはレスリースピーカー用としてはすばらしいスピーカーだと思います。気に入ってます。送料とか考えたらビンテージ買ってもよいかなくらいですけど。

このスピーカー音には不満ないんですけど、最近枠(上の磁石のとこのカバーあたり)に変なびりつきが出始めたので、やむなくテープとかで押さえてますけど。

後は内部配線も例によっていろいろこだわりました。なんかレンジ広いやつとか、ビンテージ(ウエスタンエレクトリック)とかも試してみました。

レンジ広い線は最初いい音だなとか思うけど、しばらくすると聴き疲れします。

耳が疲れて弾き続けられない。

ハモンドオルガンとレスリースピーカーの組み合わせはあんなよい音なのに、意外とレンジは狭い音なのだなあという発見がありました。

レンジ広いと逆に密度低くなるところもあるのかもしれなくて中域の太さが足りないと思ってしまったり。線のキャラクターかもですけど。

ビンテージの線も試してみましたが、少なくとも自分の耳には良さはありませんでした。必要以上に真ん中に寄ってる感じで細かったり、中域にクセが出る印象。

電源プラグの真鍮になんか印象が似てるかも。

結局現行品だとベルデンの8460とか8470がちょうどバランスよくレスリースピーカーには良かったです。安いしすばらしいです。

ちなみに同じベルデンでも9497かな、ウミヘビみたいなのは中域がぺきょぺきょして嫌になる感じなので、個人的にはおすすめできません。

これでもいろいろ端折りましたが結局長くなってしまいました。

最近の改造、レスリー2103

前回どこまで行ったか忘れましたが、とりあえずレスリー2103の下に取り付けているハコを主に修正しました。ほかにもちょこちょこ。

・ハコの高さ

20センチほど切ってみました。

2103の高さとあわせて100センチちょうどくらい。

ビンテージレスリーとだいたい同じくらいの高さですかね。

ドラマーがスピーカーに隠れて見えなくなることはなくなったし、座ると耳の高さにあったホーンの位置が下がって耳元でうるさいということはなくなったかも。

・2103内部の吸音

どうしても低音に強くなりすぎるキーがあるので、とりあえず吸音材多めにつめてます。スピーカーの特性がそのままでてくれればよいのだけど、なかなかそうもいかない。

ちょっとはなだらかになったかもです。

吸音材つめると響きが減るのがなやみどころ。

・内部配線

ビンテージスピーカーでいろいろ試した結果、現行の線で一番良さそうなのがベルデン8460ぽかったので、それを2103に使ってみました。とりあえずホーンドライバのとこだけ。

基板への取り付けがちょっと手間でしたが、端子に無理やりはんだで留めて無駄無い情報の伝達を期待してみました。

音がどう変わったか憶えてないけど、現状結構いい音してると思います。

・11ピンケーブル

11ピンのうち、自分の使い方だと6ピン分しか使ってなかったぽいので、ビンテージ6ピンケーブルで11ピンケーブルを作りました。むりやり。

ここの線はほんといろいろ試したけど、これが一番あうかも。現行の高級でレンジが広い線とか聴き疲れするし。

意外にハモンドオルガンの音はもともとレンジ狭めのケーブルの音だから聴き疲れしないのかも。

このケーブルの欠点は固すぎて取り回ししにくいというところです。

改良方法を模索中。

・低音のスピーカー交換

もともとのがだいぶへたって目一杯出すとスピーカーのエッジがぶるぶるなるので交換してみました。

せっかくなので少ない選択肢ながらAmazonで探してDayton Audioというメーカーのものにしてみました。

今のところ特別不具合もないので、リプレースの選択肢としてはありかも。

他の安いやつとかも試してみたいけど、、、。

とまあいろいろやってます。

おかげでかなりよい音なのでいつも使ってるNord C2DとこのLeslie2103の組み合わせでの音も聴いてほしいです。

よろしくお願いいたします。

6ピンケーブルで11ピンケーブル作った

何を言ってるかよくわからないかもしれませんので、説明しましょう。

音をよくするための苦労です。

現行のオルガンとレスリースピーカーをつなぐケーブルは特殊な仕様の11ピンのケーブルを使うのですが、そのケーブル部分のみ、ビンテージハモンドオルガンとレスリースピーカーをつなぐ6ピンケーブルで作ってしまおうという実験です。

端子の数に対してケーブルの数が少ないとか、そもそも意味あるのかとか疑問を抱かれるかもしれませんが、これまでの実験から既に、少なくともオルガンの音だけ使うためには、6芯のケーブルで十分なのです。

さらに言ってしまえば、音声信号の線は1つなので、それだけ別に這わせればその音になります。他はレスリーのslow fastとかなのでケーブルが特別よい必要はないです。

まあ今回は6芯ケーブルを破壊したくなかったし、これでなんとか収まったから良かったです。

あと6ピンケーブルは11ピンケーブルよりもはるかに太いというのも大きな違いです。というかそれだけが目当て。

これまでは細い適当な多芯ケーブルの横に一本だけいろいろな線を這わせて、それぞれの音を確かめたりしてみました。

その結果わかったことは、レンジが広いケーブルはオルガンだと聴き疲れする。真ん中あたりが細くなる。そもそもビンテージハモンドオルガンの音は実はそれ程レンジが広い音ではない。

そういうよさげなケーブルやギターケーブルよりも、11ピンケーブルのかなり細いケーブルの方がオルガンの音としてはよさげ。

しかも11ピンケーブルも日本の本家のメーカーのものより、海外のパーツサイトの方が音は好み(見た目も固さも全然ちがう)。

しばらくは海外から取り寄せた11ピンケーブルを使っておりましたが、好奇心には勝てず、6ピンケーブルだとどうなんだろうという流れです。

結果、さらに音がよくなりました。

ケーブル同様太みがありますな、太みが。

問題はケーブル自体がものすごい固くて曲がりにくく、太さと重さもあって取り回しも大変ですが、端子痛めないか心配になるくらいです。

これに関しては今また別の方法を考え中。

そして同時に、レスリー122への変換器のケーブルもこの仕様にしてみたり。これは内部は苦労したけど、できたぽい。

レスリー147への変換器はただいま取り組み中。こちらは数年前に試しに国内の業者(メーカーでないとこ)に頼んで作ってもらったけど、正直ケーブルの長さが注文した仕様とも違ったし(使いにくい)、ケーブル自体もオルガン用のものでもなく、音が悪いものなのでこちらこそやらねば。

一応オルガン専門にやってるとこなら仕様のミスもだけど、ケーブルの値段けちらないでちゃんと音質まで考えて欲しいですなあ。

というわけでやることいっぱい。

電源タップ受注

ベーシストに頼まれて電源タップを製作しました。写真のとは仕様とか違うのだけど。

大まかな流れとしては、

受注

↓

コンサルタント的な

楽器持ち込んでもらって、どのケーブルがよいかとか

↓

材料調達、製作

↓

納品

という流れなので、満足度ならそりゃあ高いです。

今回はノイズを減らす目的+音色よくするが目標になっております。まあだいたい目的はそれなのですけど。

こちらとしては提供するものはおおよそ予測はついているのですが、一応手持ちのいくつかよさげな候補や、一般的な線などと比較して聴いてもらって、違いを体験してもらいました。

ノイズも減ったし音も良くなったし良かった良かった。

今回はケーブルとタップ一体型で2口のものを作りましたが、これはケーブル着脱タイプよりロスがなくてさらに良さそうですね。

自分用にも欲しくなってしまいました。

この仕様なら1m のケーブルで18000円で作りますので、お気軽にメッセージからお問い合わせくださいませ。

そこらへんのタップより音がいい自信はあります。