「オルガン」タグアーカイブ

カシオガチ勢になる!CT-S500リハで使ってみた

レッスン動画も更新してますよ。レッスンにもきてね。大歓迎です!

レッスンやっております。@東京都北区 駅でいうと山手線の駒込あるいは田端から徒歩圏内です。

詳しくはこのサイトのレッスンのページをご覧になってください。

そろそろページの内容や料金も更新するかもなのでご検討の方はお早めにいらしてください。

ご連絡もこちらのサイトのメールフォーム、SNS、あるいは直接会場などでお気軽にお問い合わせくださいませ。

オルガンやピアノはもちろん、ギターを始め他の楽器や、歌の方のアンサンブルの指導なども可能です。

ジャズを基本にしておりますが、それに伴って色々なジャンルに通じる音楽の基礎をお伝えできればと思っております。

指導内容も実践的な視点から音楽の役に立つ知識や技術をおしえております。

こんなこと知りたかった!

みたいなことでお役に立てればなによりです。

たとえば

ブルースや一発ものをどうやって自然に弾くかについて。

このほかにもジャムセッションにどうやったら参加できるかなどの動画も上げておりますのでよかったらご覧になってください。

チャンネル登録もうれしいですが、レッスンやライブにいらしてくれるのがとてもうれしいのでぜひいらしてください。

カシオのキーボードガチ勢になりたい

今月のYouTube動画を貼り付けております。みてねー。レッスンにもきてねー。

というわけで毎週の動画アップを目指してしばらくは頑張っております。

ぜひご覧になってチャンネル登録も宜しくお願いいたします。

他ではあまり見ない?とても役に立つ内容ですよ。

コメントもいいねもよろしくおねがいいたします。

そしてレッスンにもきてくださいねー。

コンタクトのところからメールを頂ければお返事しますのでどうぞよろしくお願いいたします。

クリスマスはソロ演奏でした@上のノーガホテルビストロノーガ

ここ数年はクリスマスの仕事とかほとんどなかった気がするのですが、ようやくご縁なのかわかりませんが久々に季節のものをやらせてもらえるのでとてもありがたいお話でした。

しかも3日間。@上野ノーガホテル。

こんなかんじでソロでの演奏です。

クリスマスソングを中心に少しポップスやジャズスタンダードも織り交ぜてみました。

脚鍵盤使用率ほぼ100パーセントです。

一応こういうこともできるのですよ(笑)。

12月は久しぶりに道路も混んでいる感じがして師走感がありました。

ここ10年くらいの静かな感じがいい方に変わってきているのかなとも思っております。

1/31にもこちらの上野ノーガホテルビストロノーガでのライブ演奏に出演させて頂けることになりました。

歌とのデュオです。

ぜひ聴きにいらしてくださいませ。

というわけでこのようにレストランやパーティでの演奏もオルガンならどこでもどんな小さな音量でもできますので、会の彩りとしてお声がけ頂けたら嬉しいです。

メールを頂けたら必ずお返事をいたしますのでどうぞよろしくおねがいいたします。

ジミースミストリビュート的なライブになりました

カラーのラリーヤング(org)しかも動画!

12月に一人ツアーをやってみることにしました

そろそろ自分の活動をいろいろ広めていかねばという段階に差し掛かったとなんとなく自覚してきましたので、日本各地に足を延ばしていこうと思った次第です。

今回は岡山SOHOさんにたまたま行ったときに一人旅でも来てくださいというのがきっかけです。

そういってくれてうれしいです。

ただ東京から岡山はさすがに距離があるので、道中これまでにお世話になったお店やミュージシャンの方々の協力を仰ぎながらなんとか往復の予定がなんとなく作れたと思います。

スケジュールはまだ詳細が分かってないところもありますが、おおむねこのような感じでございます。

一人旅なのでせっかくなら観光とかもやりたいですね。

今回はできなさそうだけど中日にソロキャンプというかソロたき火をやるなんてできたらそれだけでたのしそうですね。

各地のみなさまぜひ聴きに、参加しにいらしてくださいませ。

またレッスンも時間が合えばやれますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

車移動なので、楽器を持ち込むことも可能ですし、お店でできたらとも思っております。

レッスンについては

http://www.youtube.com/@naoto.nishikawa

や、このサイトのレッスンページをご覧ください。

よろしくおねがいいたします!

意外と予約の反応はいい謎の楽器ショー企画

ギター速弾きへの道 セッションに参加してきました

小野ヒロフミトリオ レコーディングしました

真空管もげました ( ノД`)シクシク…

森美術館でオルガンを弾いておりますよ。8月まで。

YouTube動画いろいろ上げております。レッスンとか。

配信ライブやってきました。よかったら見てね。

最近バーべキューでよくお世話になっている(笑)ギタリストの中藤君のスタジオでのライブ配信をやってきました。

宮﨑達也(Sax)西川直人(Organ)野澤宏信(Drums)というメンバーです。

https://www.youtube.com/live/WfI1gDw0BXs?si=QEtEIoA6-CzJj4d9

こちらでライブの模様が見られると思います。

レスリー142を持参して鳴らしましたがいい音でした。

よかったら聴いてみてください。

ネクストステージ!たぶん。 リーダーライブでした。

リーダーライブやってきました。

@蕨アワデライト

ハモンドB3があるお店ですな。

というわけで初組み合わせながら楽しく終了。

ライブやっている時もうすうす予感しておりましたが、このところまた楽器の弾き方で気づくところがあり、それを試して当日に臨んでみましたが、やはりものすごいいいアンサンブルになりました。

録音を確認してそれをさらに確信。

年始にそれに気づいてからとてもよいグルーブです。

どしどしこれでやっていきたいと思います。

レッスンでも伝えられそうなことなので、

ぜひ習いに来てください。

お気軽にお問い合わせください。

というわけで次回リーダーライブは4/19(金)@亀有Jazz38です!

ぜひ聴きにいらしてくださいませ。

日付は前回のものです。お気を付けください。

というわけでどうぞよろしくお願いいたします。

物理のかべ

YouTubeにまた動画をあげましたよー

レッスン用の動画を作りましたよ。

レッスン用といってもそれなりに一般の人が見てもおもしろげなお話もしていることもありますのでぜひご覧になってください。

チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。

レッスンもやっておりますので、ぜひ習いに来てくださいね。

詳しくはレッスンのページをご覧ください。

自社独自開発。

自分も本当によく応用して使っております。 興味津々。

ライブのお客さんからよくある質問に答えてみました。

ベースを弾きながらアドリブもコードも弾くというのはみんなびっくりしてくれます。

オルガンプレイヤーがベースを弾きながらほかのパートも担当している時に頭がどうなっているのかを解説しております。 音楽家の身体の使い方を説明してます。

腕の振り方をどのようにやるか。

一つの動作を深めることで世の他のことにも応用できますね。

呼吸についてもついでにお話ししておりますよ。

2023年もありがとうございました

レスリースピーカー低音用のスピーカーケーブル

配信ライブに参加してみました

先日は超豪華なスタジオを新しく自分で作ってしまったギタリスト中藤孝二くんの配信ライブに参加してみました。

YouTubeに動画として残っているのでよかったら聴いてみてください。

初めて見る曲が多かったですが気合で乗り切る感じもおたのしみください。

四谷メビウスでジャズファンクバンド!

レッスン動画いくつかあげましたのでよかったら見てね

最近教材にもなりそうな動画をいくつか撮ったのでこちらにも上げておきます。

ぜひご覧になってください。

レッスン受けてみたい方も大歓迎です。

メールフォームあるいはライブの場所で直接お気軽にお問い合わせください。

↑

左手の強化を目標に、両手でのメジャースケールをどうやって普通に上手に弾けるかという動画です。

こういう基礎連をやると単純にクオリティあがります。

↑

リクエスト頂いたのでお答えしてみました。

スイング感をどうやって身につけるかという話。

↑

ジャズのジャムセッションが何やってるか分からなくて怖いかもしれませんが、ここら辺の流れを憶えておけばわりと安心です。

ぜひ参考にしてみてください。

それでも不安なら見学でもよいので来てくださいね。

ハルさんと楽しい飲み会

佐々木昭雄さんの訃報

最近年齢のせいなのか身内も含めて訃報が多いですなあ。

マイケルがあそびにきた

朝早くから千葉県富津のイオンに行きました

久々の鈴木直人カルテット

スタジオ作った人がいたから遊びに行ってみた

レスリー2103mk2ビビり解消

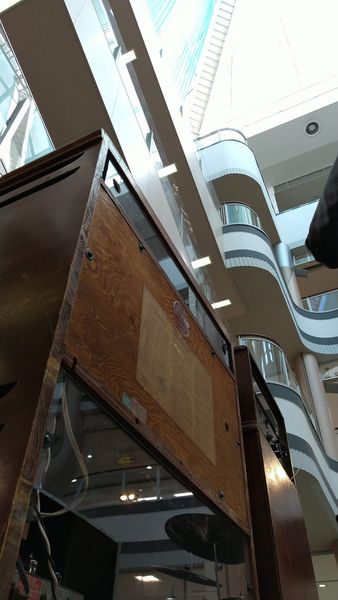

レッスン用アプリつくれるかな

オルガンサミット的なライブをやりました

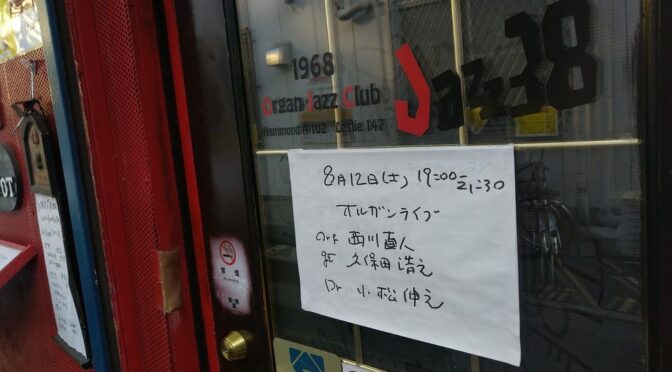

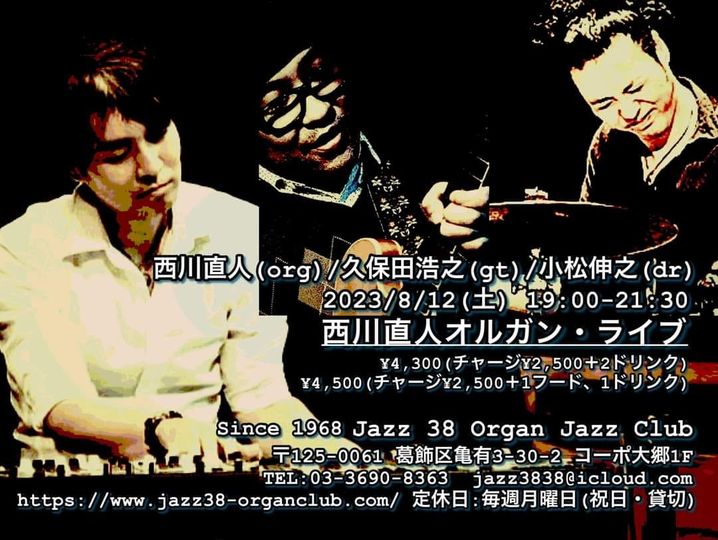

リーダーオルガントリオそろそろちゃんと活動しようかと

先日こちらのリーダートリオをやってきました。

王道のオルガントリオ。

自分の曲をやったり、スタンダードをやったり、スタンダードのアレンジのものをやったりしております。

ジャズはもちろん、ブルース的なもの、ファンクっぽいものも、ちょっとカントリーぽいのとかも、そのほかいろいろ自分が経験してきた音楽が反映されております。

そうなってくると意外と全部の範囲で満遍なくできるギタリストがいない(まあ自分の趣味の範囲を網羅という意味でもあるけど)ところでしたが、久保田さんがとても満遍なくいい感じなので、好みの時代が近いというのもあり、ようやく真面目に自分のオルガントリオを実現していけそうな気がしております。

自分もいろいろさらに練習してもう少し深めていかねばならないところです。

この日のライブはそういう意味でなかなかやりたかったことが漸く形になり始めたかなという感触を得ることができました。

苦節20年以上(笑)。

このトリオは次回11/4(土)@亀有Jazz38でございます。

ぜひ聴きにいらしてくださいませ。

車(タント)を常時3人乗り仕様にするために積み方大改革してみた

レスリー2103mk2内部配線つづき

布川俊樹OJPトリオライブレコーディング

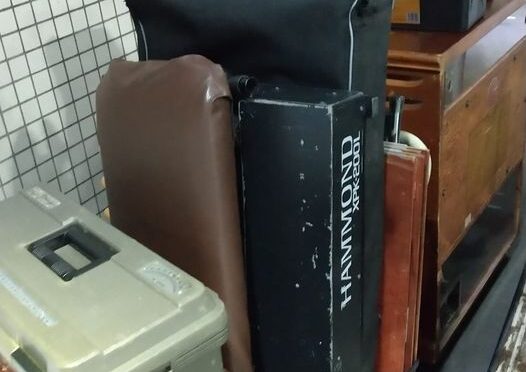

札幌D-Bop Jazz Clubでライブやらせて頂きました Hammond XK-5 Leslie 3300

というわけで札幌でのメイン業務のD-Bop Jazz Clubでのライブでした。

現在のハモンド鈴木の最上位機種のXK-5と中型?レスリーの3300の組み合わせです。

現行のモデルながらこれがライブハウスにおいてあるならかなり設備としては十分ですね。

はじめましてのNateさんと駆け出しのころ東京でよくお世話になった宏樹くんとのトリオです。

二人とも素晴らしかったです。とても楽しくできました。

宏樹くんも前よりももっと進化していてうれしかったです。

東京より北海道の方が熱い人が多いかもとも思わされました。熱いのは大事なことですなあ。

いろんな話もしたし。

大学からの友達もライブに来てくれてなによりでした。

みんな活躍してますなあ。立派すぎる。

自分もがんばらねばですな。

とにかく聴きに来て下さったみなさまありがとうございました!

XK-5と3300の組み合わせですが、やはりビンテージと比べると太さが足りない感じがしましたね。総じてかなりいい音にまで持っていけるのですけど。

ローミッドあたりはむしろ十分すぎるくらいではありました。

シングルトーンの太さが欲しいところでしたが当日だけでは追い込みきれなかったかも。

個人的には鍵盤の抑えたときにドローバーと共に鳴る真空管回路の音圧だけみたいな低い音のノイズみたいなものがないのかもとも思いましたがどうなんでしょうかね。

ビンテージレスリーにしただけで解決する問題かもしれないし。

ついでにアンサンブルの話。ギターでコンピングしない人とか。

前の記事でアンサンブルが当たり前のようにうまく成立していると幸せという話がありましたが、昔から気になっているアンサンブルでこのところもいくつか気になることがありましてついでに書いておこうと思いました。

ライブでもセッションでもよく見かけるシーンですが、オルガンやピアノと共演しているギタリストが伴奏に回っている時にギタリストが完全にお休みしてなにも弾いていないのをよく見ます。

個人的にはギターも伴奏楽器でしかもギターでしかできないことがいっぱいあると思っているので、ジャズであってもどんどん最初からバンドサウンドづくりに参加していって欲しいといつも思います。

ところが実際はフロントに誰かいてオルガンとギターとかピアノとギターとかだと最初ギターが完全に様子をみて、しばらくしてからちょっと弾き始めたりとかをやる人をよく見ます。

オルガンソロになったときですら最初様子を見る人がいます。

多分そういう人はピアノソロでもそうなんだろうと思いますけど。

これって弾きすぎないとか、スペースを作ってとかそういう知的な意図をもってやっているように見えるのでしょうけど、実際一緒にやると遅れて変なタイミングで話に入ってくる感じでやりにくいことが多いです。

伴奏やアンサンブルが上手でない人がいてほしいときにいなくて、しかもへんなタイミングでやってくるから共演者としてはかなりやりにくいです。

想定していたあるべきものが最初にないし、それをフォローしようとしてがんばってたらもうどうでもよくなってから関係ない話がきて、いまさらそれ込みでソロやるのしんどいみたいな。

平たく言うとアンサンブルの速度が遅すぎといいますか。

伴奏とかアンサンブルが上手いなあと思うギタリストはそもそも抜けていてもそんなこと感じさせないですし、大体いてほしい時には最初から必ずいて、さらにリズムも音色も邪魔することなく、適切なアイデアや発見を与えて続けてくれます。

かならず親切にコンピング(伴奏)してくれという話でもないのでなんといっていいやらなのですけど、おそらくギタリストはセッションとかでピアノの伴奏をまたはピアノと同時に伴奏したときにピアニストに伴奏しないでくれと怒られたりする記憶があって警戒しているような背景もありそうなんですよね。

この問題はギターがジャズ界では立場が弱く、ピアノはメジャーな楽器という力関係も多分にあるでしょう。

さらに突っ込んで言うならピアニスト側のピアノ至上主義が強すぎる傲慢さが原因になっているケースも半数くらいはあるのではと思っています。いろいろな演奏を聴いている限り。

平たく言うとピアニスト全員が素晴らしいアンサンブルができるわけではないということです。

しかし、日頃一人でピアニストがバンドのコードを担当することが多いジャンルでもあるので(それはそれでかなり重要なポジションですが)、打楽器やベース以外との伴奏のコンビネーションを意識しなくても問題なく生きていける特殊な状況が原因の一つでもあります。

もちろんピアニスト側も伴奏の内容には誇りをもってやっているだろうというのは容易に想像がつくし、その内容もほかの楽器よりもハーモニー的に高度なことをやっているというのは異論もそれほどありません。

ただその弊害がコード楽器が複数いる時に無意識かもですが、ここでも自分がハーモニーを担当しきらねばと思い込んでしまいがちではというところが気になるところなのです。

コード楽器(たとえばギターとピアノ)が二人いるならもちろんギタリストはピアニストの高度なハーモニーやブロック奏法をやっている時とかにはぶつからないように細心の注意を払う必要がありますが、そういうシチュエーションでも必要なところに一発入れた方がよりよくなるケースなんていっぱいあります。

なのにギタリスト側もあきらめて最初からなにもやってない状態ってアンサンブル的にその人いる意味あるのみたいな気もします。

変な話サックスだって伴奏の時単音で伴奏に参加したって良いのです。それが音楽的にコミュニケーションがとれたよいものなら。

そんなわけで脳死で最初様子をみるタイプのギタリストというか音楽家になるよりも、伴奏であろうと最初から音楽に全力で向かってくれる音楽家がよいなあという話でした。

弾かないなら全力で弾かない。

弾くべき時はすぐに弾く。

ドラムもピアノもベースだって弾かない方がいいことがあれば弾くのやめるべきだし、もちろんオルガンだってそうです。

失敗しながらでもいろいろ間合いとか学んでいかんとです。

自分も含めて挑戦はしていかないと。

できるふりしてるのなんてすぐみんなにばれてしまってるはずなので。

前のブログで当たり前の適切なコミュニケーションという話を書きましたが、お伝えしたかったことはこういうことでもあります。

なんとなくうまく演奏できるようになってきた気がする。レッスンもしますよ。

なにを今さらという話ですが、このように芸の道は長いもので、20年ほどいろいろあれこれ工夫してきましたが、ここに来ていままで訓練してきたことがようやく統合されてきた感じがします。

なかなか自由なところもあってよい感じです。

とくにここ1年くらいの思っていたことが漸く馴染んできて、といっても演奏中かなり注意しながらですが、いろいろなことをリアルタイムで意識しながら実行することで共演者やお客さんのリアクションにとても良い手ごたえを感じております。

うーん。長い時間がかかりますな。

なかなか自分で反省してみたいなのの繰り返しなので正解なんてわからないまま試行錯誤せざるを得ないのですが、その試行錯誤もこのところ結構いいポイントを捉えられてるぽいです。

傍から読むとなんのこっちゃという文章ですが、まあ一つ一つの動作や思考は割とちゃんと説明できるくらいは考えてきたので全部何やってるのか自分では説明できるので、ほかの人もやろうと思えば同じことできるはずです。

ただ一つ一つの動作をちゃんとやって統合していくのにはそれなりに時間がかかるかもですけど。

ここら辺になってくると漸くフィジカル的な速さとか精確さをより追求する理由が出てくるので、時間を見つけてどんどんそこらへんも強化していこうというのが目下の課題です。

30代まではいろいろ試行錯誤の失敗の方向で頑張り続けることもいっぱいありました( ノД`)シクシク…。

ほんと始めたての時にもっと知っておきたかったことだらけです。

いまは多分大丈夫なはず。たぶん。

しかし今後もいろいろそういうひらめきはあるのだろうなあとも思います。

まあ自分のような専門家がいろいろ全力で失敗も含めていろいろやり続けたから今最短ルートで伝えられることもあるわけでして、ぜひ気になる方はレッスンも受けに来て下さい。

総合的な音楽のことでもあるのでこの際楽器だろうが歌だろうが問題ないです。

コメント欄にレッスンのお問い合わせも頂きますが、なにぶんコメントの新規投稿についてはこちらのメールの設定の問題などから月に一度くらいしか確認できないので、メールフォーム、あるいはフェイスブックやインスタグラムなどのSNS経由でご連絡いただいた方がお返事は早くなりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

演奏はまたちょっと進化しました。うれしい。

先日亀有Jazz38でリーダーライブをやりました。

オルガン、ギター、ドラムといういわゆるオルガントリオの王道の編成です。

オルガンプレイヤーにとっては左手でベース弾きながらテーマもとったり、バンドをまとめたり、あらゆることをしなければいけないので負担は思ったよりおおきいです(笑)。

というわけでオルガントリオ自体は一生の課題としても取り組んでいるのですが、このところ個人的にいろいろ見えてきたことがありまして、演奏中にそれらをうまく統合できる時間がだいぶ増えてきました。

実際それはバンドサウンド全体にも反映されてきて、録音した音も聴き手の反応も明らかによくなっておりました。

ということでまだまだ慣れないのでかなり気をつかうことなのですが、完全にものにしていきたいところです。

具体的にどこといわれるとかなり説明が長くなってしまうのですが、表現の幅とか間のとり方とかリズムとかそれらの複合とかです。

レッスンとかでも同じこと言ってますけど、それらを曲を弾きながら同時にやるのはなかなか大変です。

まあ取り組み方はもちろんありますので、詳しく知りたい方はぜひレッスンにもいらしていただければと思っております。

というわけで今年はいろいろ開けてきたのでオルガントリオとしてのリーダーライブもそろそろ世の中に訴えていこうと思っておりますのでぜひ聴きにいらしてくださいませ。

次回はこちらです。

4/21(金)

亀有Jazz38

スタート19:00

チャージ4300(2drinkつき)

西川直人(org) 松尾由堂(gt) 関根豊明(dr)

亀有Jazz38のセッションやってますよー

前回は初めてのセッション参加ギタリストが二人ほどきてくださって、セッションデビューということでいい感じにやってくださいましたが、今回もまた参加してくださってお仲間も連れてきてくださって楽しくできました。

というわけで次回もまた亀有でセッション開催することになりましたので、ぜひご参加しに来てください。

初めてのお店やジャムセッション参加は勇気がいりますけど、人といっしょにやるととても楽しいのでぜひぜひ奮ってご参加いただければと思います。

それでも行きたいけどまだ不安という方はコメントで質問でもしてみてください。

真冬ですが屋外のライブでした

元日早々動画をあげました。オルタードスケールのおぼえかた。

とりあえず思い立ったので久々にYoutubeの動画を上げました。

その勢いでチャンネル登録者が地味に200人を超えました。

役に立ってたらよいですなあ。

なかなか世の中のみなさまがオルタードスケールを憶えるのが難しい、なんかここらへんのハードルの高さみたいなのがジャズ学習の難しさにつながっているような気がします。

実際分解して考えればそれほど難しくないのですが、難しいキーの時に分からなくなるからすべてを諦めているだけのような気がします。そういう時に分解して考えればこれほど見掛け倒しで難しくないこともないのではないでしょうか。

逆に言えばたくさんの人が躓いているので、じぶんだけこのやり方をやれば人よりもだいぶ先に行けるともいえます。ほんの少し分解して考えるだけ。

というわけでその第一歩としてだれでもオルタードスケールが全キーで導き出せる簡単な方法に気づいたので動画で説明しております。

メロディックマイナースケールから導くのも実はだいぶ簡単ですが、今回はもう1ステップ省さらに省略できそうです。

ごらんください。3分以下と手短です。

さらに気が短い人向けに30秒以下の結論だけのショート動画もためしに作りました。こちらです。

レッスンの生徒さんも大歓迎です。

詳しい情報はレッスンのページをご覧になってこちらまでメールを頂ければ必ずお返事します。

お返事がすぐない場合は何らかの原因で届いてない可能性があるのでその時はコメントなどでご連絡いただければ幸いです。

リズムと音色についていろいろ研究しております

たまには音楽のことも書きましょう。

ちゃんと日々研究しております。

以前にも書いたかもしれませんが、リズムと音色はやっぱり大事というはなしです。

ここら辺は音符的な意味でのフレージングやハーモニーと違って数値化しにくいものなのでなんともみんな実はそれほどちゃんと深めていないところのような気がします。

雰囲気とかもそういうことなのですが、譜面にかけるものより実はこちらの領域の方が音楽的には遥かに情報量が大きそうな印象です。

採譜したフレーズを弾いてもいまいちサウンドしないというのは実は音色とリズムがちゃんとできてないからということが理由ぽいです。

逆に言えばここら辺がちゃんとしていれば普段弾いていることで十分よいサウンドが得られるということです。

文章にしづらいのですが、概略として簡単にまとめてしまうとリズムとは「どこにアクセントをつけるか」ということが結構本質に近いのかなあなんてことがちょっと見えてきました。

アクセントといってもこれも音量、音程いろいろな情報を含んだ音色を伴った話にもなるのですが。

ここらへんをちゃんと意識するといわゆるグルーブするとかグルーブのポケットを作ることとかも管理できそうなところです。

踊る動作とも密接にかかわっていると思います。

メトロノームや打ち込みのドラムで練習していると、リズムというより一定のパルスに対して練習することになるので、一生懸命練習すればするほどアクセントをつけるとかから遠くなっていくのだなあと思うし、よく固いリズムや、つんのめった8分音符を弾いてしまうのってこういうことが原因なのだなあとも発見することができました。

音色もタッチとそのニュアンスがかなり重要で同じ音符に見えるものでもタッチ、触れ方でリズムが固くて合わないとか、逆に簡単にバンドに混じるとかが起こります。

ここら辺を演奏中にどれくらいどこでその音色のメリハリをつけるかが少なくとも自分がよいと思う音楽には大事な要素だということです。

そんなわけで言い方難しいけどタッチとしては抜いておいた方がよい時間もいっぱいあるわけです。

うーん、すごい概念的な話になってしまってますが、こういうことはなかなかちゃんと説明すると大変なので、知りたかったらぜひレッスン受けに来てくださいませ。

ここら辺さえしっかりしていれば多くの人は普通にセッションして楽しむくらいなら今の持っている技術でほぼほぼ音楽的には十分になるはずです。

細かい理論のことも学びたかったら説明できますけど、どちらかというと優れたミュージシャンはここら辺の理解度が深いのだなあと常々思わさせられますのでご興味あればぜひメールにでもお問い合わせください。

故障の秋2 レスリースピーカーがFastのままになってしもた。

レコーディングしてきました

故障の秋

オルガンのレンタルもやってきましたよ。リハーサル編。ついでにイスの補修。

ご縁あって合唱の伴奏のオーケストラにオルガン使いたいたいとのことで、貸し出しにいってまいりました。オルガンのレンタル業務です。まだリハーサルですけど。自分は弾かずに見学だけです。サウンドが豪華でとてもたのしいですなあ。

このような感じでオルガン一式借りたい方がいらっしゃればお気軽にお問い合わせくださいませ。

NordC2Dとレスリースピーカーの組み合わせですが、ハモンドオルガンのいい感じのサウンドが出せます。

もともとパイプオルガンの代用品として作られた楽器なので、クラシックでオルガンのサウンドが必要な時に十分機能いたしますよ。

たまにこういうお話を頂けるのですが、せっかくの本番までに椅子の革の破れてるのを直しておこうととりあえず革の張り替えをやってみました。

角の処理は今回は丸めてみましたがこっちのほうが耐久性あるかなあ。

仕上がりはまあまあなのですが、とりあえずきれいになったからよかったです。

それはさておき、指揮者の方の動きを見ていたのですが1音目のタイミングが自分のイメージよりだいぶ遅く発音するみたいで、こればっかりは何回見てもわからないです。

1音目こわすぎ。

なんか発想がいろいろ違うのだろうなあ。

管楽器や擦弦楽器には適用しやすいのかもだけど、鍵盤楽器の発音機構で対応するには工夫がいりそうに思えてしまいます。

普段自分がやっているジャンルでも、元の経歴的にこういうタイミングの取り方の人もいるんだろうなあと思いつつ、実は自分の発想が違ってただけという可能性もありますね。

うーんわからん。

レコーディングしてきました

レッスンの後にレコーディングでした。よく働いた1日。

この楽器(Nord C2D)10年ほど買い換えずにかなり満足しております。自分の歴史としてライブ用の楽器でここまで同じのを使い続けたことはないので、きっとかなりよくできた楽器なのだと思います。売れないのか新しいのが出ることもなく廃盤になってしまいましたけど。

最新の他のメーカーの機種は多列接点的なものも導入されたりと進化しているようですが、パーカッションのタッチの差による音量の変化とかはどうなってるのかなあ。

最近の奏法的にはかなり大事なので気になるところです。

ちなみにこの楽器にはちゃんと採用されていました。さすがでした。

ともあれレコーディングも無事に終了しましたが、いい音でとってもらえたと思います。

よかったよかった。

ライブ用122アンプをメンテナンスしてみよう

リーダーライブやりました

先日リーダーライブをやりました。

いわゆるオルガントリオの編成です。

オルガン、ギター、ドラム。

バランスの良い編成。

録音したものをチェックしてみましたが、このところの技術的な進歩もありまして、2ステージ通してどこをとってもよいクオリティで最後までやれたと思います。

喜ばしい成長ですなあ。

というわけでこの調子でもっと進化していかねばです。

どしどし演奏の機会、こういう編成のリーダートリオをふやしていかねばですな。

というわけで聴きに来てくださったみなさまありがとうございました。

また次の機会にはみなさまぜひ聴きにいらしてくださいませ。

ライブ用オルガンの音色の調子が悪いかもしれない

なんか1か月位前に楽器(手持ちのライブ用オルガンセット)改造してからまた音がいい感じに戻ってよかったなあと思っていたけど、ここのところなんか音がぬけないとか、楽器の音に違和感があるのです。

楽器とかケーブルの調子悪くなってるのかなとか、耳の感じ方が変わったのかなとか、なんか最近人が街にさらに増えてきていて電気を街中で使いまくってるのに、発電がギリギリなのかなエアコンも使ってるし。とか考えております。ライブ用に安定化電源導入するべきかとかも。

あれこれ考えていたら、これ日本の梅雨の湿度の影響が大きいのかもなあとも思えてきました。まともにこんなこと感じるの3年ぶりとかになるはずだし。

そう思ってしまえば梅雨明けまでこういうもんだと思いながらがんばって対処する気にもなります。

数年前に遅ればせながら、たまに自分の気分が上がらないのが気圧(?)などの天気にもかなり影響をうけるのだなあと気づいてから、原因不明ゆえの不安みたいなのはなくなるみたいなもので。

楽器の音の原因は湿度であってほしいですなあ。

11ピンケーブルとNord C2Dの11ピンプラグ交換しました

去年に国内でも11ピンのプラグが手に入るということを教えていただいて、これは便利ということで、手持ちの11ピンのプラグの調子があまりよくなかったので、そう取りかえしてみました。

たしか以前の記事にも書いたような気がしますが。

それでしばらく使っていたのですが、なぜかここのところ音、特に低音がよくないなあとか、お客さんに音が伝わりきってないなあとか、いろいろ悩まされておりました。

コロナで演奏も半分以下になったので、感覚が鈍ったか下手になったのかなあと悲しくもなっておりました。

というところでいろいろ悩んだところ予備の11ピンケーブルを使ってみたところ、全然楽器の音がよくなったので、というか元に戻っただけなのかもですが、11ピンプラグ周りを全部専門パーツショップから買って取り付けることにしました。

重労働ですけどしょうがない。

というわけで取り寄せたアメリカのAmphenolというとこのプラグです。ビンテージハモンドのプラグもそうなのかな。少なくともHammond B3の電源のプラグ部分は同社の製品でした。

Nord C2Dのネジを外して11ピンプラグ(手前のケーブルついているところ)にアクセスできるようにしました。

楽器の中身はかなりシンプルになっていて完璧な基盤の配置です。すごい技術ですなあ。

というわけで取り付けてみました。

サイズがちょっと違ったので外側から金具をつける羽目になりました。ちょっと見た目がよくないです。

パーツ交換あるあるの不測の事態です。

しょうがないのでなんとなく上から黒く塗ってみました。

遠目からはカモフラージュされたと思います。

いいかんじ!

家のLeslie122でちゃんと動作チェックしてみましたが、うまく音も、レスリーのコントロールもうまく動作していると思います。

しかしこのプラグに換えたのもありますけど、やはり普段ライブで使っているLeslie142より122の方がキャビネットが大きいだけあって、低音がかなり豊かに響いてくれています。

あとはライブ会場で鳴らしてみて、動作もですが、音がいい感じに響いてくれるかです。

多分改善されていると思います!

date:5/7(土)

place:Bon Courage(後楽園)

start: 19:30~ charge:¥3630 1drink付

members:西川直人(org) 三木俊雄(ts) 柵木雄斗(dr)

このリーダーライブで使う予定なので、ぜひ聴きにいらしてくださいませ。

よろしくお願いいたします!

レコーディングしてきました

ジャズのバンドでの気合の一発どりです。

オルガン(Hammond B3)の奥にレスリースピーカーが見えます。左にあるちょっとちいさいやつは自前のレスリー142です。

朝来てみたらレスリーのヒューズが飛んでいて音がでない、というとんでもないトラブルに見舞われたのでテストがてら自前のものも運び入れてみました。

普段から持っていてよかったレスリースピーカー。

結局トランスの線がおかしなことになっていたらしく、当日では絶対直らない故障でした。なんでよりによって今日そうなるのか。

レコーディングにありがちなトラブルです。おそろしや。

というわけで終わって南雲麻美カルテットのメンバー一同でCDの中に使われるかもしれない写真を撮って頂きました。

演奏内容は自分的にはどれを使われてもほぼほぼ自分的には大丈夫なように弾けた気がするし、バンドとしても今まで一番よい状態でとれたと思うのでよかったと思います。

バンドの演奏中は設定ミスったのかヘッドホン越しにも自分の音がほとんど聴こえないという不思議な状況でしたが、まあ大丈夫ということであまり気にもならず弾けました。

昔はジャズの一発どりとなると「はい、(録音)まわしまーす」と言われると身体も固くなって全然弾けないし、ヘッドホンの音も嫌な感じだしと、さらに自分で音を聴くとへこんだりしてましたけど、成長したものだとおもいます。

修正も伴奏のところ一か所やってもらったくらいですかね。

二日間あったのですが、やはりジャズだと最初のテイクが基本一番よさげですね。

連続でやってもなんか前の演奏がちらついて絶対良くならないものです。

何度もやりたがる人もいますけど。

その経験を踏まえ、提案して初日でとりあえず全曲つるっととって、翌日気になるものをもう一度一回ずつ録るみたいな感じで進めたのもよかったのかもしれません。

一曲目とかやったあと細かいこと気になってもう一回二回となりがちですが、

その間にみんなが削られていく方がもったいなかったりします。

ここら辺の見切りは結構重要だとおもわれますね。

というわけで発売された際はぜひお買い求めくださいませ。

どうぞ宜しくお願い致します。

レスリー147ホーンドライバ調整

Nord C2Dの11ピン端子も直してみました

使いすぎたせいかNord C2Dの11ピンの接触が悪くなっている気がしたので、交換してみました。楽器の中身は初めて見たのですが意外とシンプルで、ものすごいよくできてました。

先日オルガンの専用の11ピンケーブルの端子も付け替えたところだったのですが、端子をいろいろ新しい、しかも別メーカーのものが手に入ったので、それにつけかえてみました。

なんか結構音が変わってしまった気がする。

抜けは良くなったかもしれないけど、低域は前の方が好みだったかも。

前のは使い込んでだんだんハイが出なくなってただけかもしれない。

使ってるうちに少し馴染む感じもあるし、もう少し様子をみてみます。

オルガンソロライブやりました

2月のことですけど。

コロナ蔓延の頃で、前日に共演者がコロナぽいとのこと。

ライブ自体をお休みしてもよいかなと思っておりましたが、せっかくなのでソロライブでやることにしてみました。

久々のソロライブです。

実際久々にやってみると2ステージ通して割と一人でよい感じにもできたと思います。

曲のバリエーションをつけるとか、一曲を長くやらないとかいろいろコツはあるのでしょうけど、そこらへんもソロライブやってないのに上達したところもある気がします。

やってみてよかったです。

先日のレコーディングのミックスに参加してきました

越智巌トリオのレコーディングしたものをミックスしてきました。

低音の処理について「超低音の帯域のEQ増やしてみるのってできるのですか?」ときいてみたら採用していただけました。

知る人ぞ知る技だったみたいです。

違いの分かる男だと思います。

この低域の処理ですが、超低域のレベルの帯域をEQで、または電源ケーブルで増やすと低音の豊かさが全然違うなあと前から思っていたのです。ずぶって低音になります。

オルガンの最低音域よりもかなり低い帯域で、数値上は実音は変わらないはずなのに不思議な現象です。

ただイコライザでもちあげる際はデジタルのものを使うと位相がずれてスピーカーがぶるぶる変な振動をするとのこと。あのぶるぶるはスピーカーの低域の限界でとかではなかったようです。どうやら位相ずれ。

なのでアナログのイコライザを使うとのこと。多分すごいいいイコライザなのだろうなあ。

とりあえずジャズやるのに最低限必要な基礎力とは

基礎力は本当に大事です。自分ももっと伸ばさねば。

さてオルガンやピアノのレッスンを主にやっておりますが、楽器専門の技などももちろんありますが、レッスンやっていて思うのは楽器によらない共通する音楽的な基礎力はもっと身につけてもらいたい。

もちろん基礎力は天井なんてないのですが、ここではざっくり持っているとほぼほぼなんとかなるという基礎力ってどのくらいということをまとめておこうと思います。

コードのところがたくさんあってちょっと大変かもですね。

まあよくやるキーについては少なくともできるようにしておきたいところです。

<ジャズとかやるのに最低限ほしい基礎力>

リズム

・曲を聴いて4分音符で手が叩ける(ちゃんと合う)

・これから弾こうとしているテンポで手が叩ける

・メトロノーム鳴らしながら4,8, 16分音符、1拍3連,2拍3連がすぐできる(手を叩くのでよい)

・メトロノームに合わせてそれなりにずれずに演奏できる

・できれば2,4拍のみにメトロノームを聴いて曲を演奏する

スケール

・メジャースケール(ドレミファソラシド)がどのキーでもすぐにまちがえず弾ける

・メロディックマイナースケールがすぐ弾ける(メジャースケールのミを♭させるだけだから憶える必要もないかも)

・ディミニッシュスケール3種類をすぐに弾ける

・ホールトーンスケール2種類をすぐに弾ける

・ペンタトニックスケールがどのキーでもすぐに弾ける

・ブルーノートスケール(ペンタトニックが弾ければ一個足すだけ)がどのキーでもすぐに弾ける

コード(どのキーでも)

・メジャーコード(ドミソみたいの)がすぐに弾ける

・マイナーコード(ド♭ミソみたいの)がすぐに弾ける

・ドミナント7thがすぐに弾ける

・メジャー7thがすぐに弾ける

・マイナー7thがすぐに弾ける

・ディミニッシュコードがすぐに弾ける

・7 m7 M7 などのコード表記を見てすぐにコードの37音(C7ならミ♭シ)がすぐに弾ける

・コードの単純な転回形(ドミソ→ミソド ソドミみたいな)のがすぐに弾ける

くらいでしょうかね。

実際は結構セッションに慣れた人でもこの中の半分もできない人も少なくないでしょう。

なのでこれだけを「すぐに思い出して(ここ大事)」できるような基礎力があればかなり優秀なのかもしれません。

ただ、これがこのジャズ的なジャンルの音楽をいろいろな状況で対応するための最低限だとは思います。

あらゆる場面で必要になるスキル達だと思います。

ここから先はより複雑になるかもですが、あとは組み合わせとより細分化くらいでほぼ対応できると思います。

それと並行して曲を憶えたり、フレーズをコピーしたり、楽器の操作を憶えたり、音を聴く訓練をしたり、いろいろな練習があります。

ただ基礎力に関してはこのくらいあればという大体の目安なので分かりやすくリスト化してみました。目標は立てやすいかもですね。

みなさんはどれくらいできるでしょかね。そんなに素早くなくてもよいので、すぐに実行できたり思い出せることが大事だと思います。

まあこればっかりじゃ頭がつかれるので楽しく弾く時間もまた大事ですけど。

レッスン:耳のトレーニング

割と最近改めて気づきましたが、世の中ベースというか低音部の音程にそれほど関心が向けられてないことが多いみたいです。

自分はもともとハーモニーもベース音も普通の人より好きだったから気づかなかったのですが、どうもそうらしい。

ついでにレッスンで耳のトレーニングもやりたいとは常々思っているのですが、音を聴くということの定義が人によって様々なので、音を聴くということを言ってもそれぞれの人のレベルで聴いてはいるのですが、それでは演奏上不十分なこともあるわけです。

特に鍵盤楽器は楽譜の音符の要素が強いのでどうしても忘れられがちなスキルです。

ここら辺をどうやって鍛えていくとよいかなあと思いましたが、その人が知っている曲をメロディとベースだけでよいので、違うキーで練習してもらうというのが今のところよいなあと思っております。

移調ってやつですね。

知っている曲だから音程感はなんとなくわかるけど、いいかげんんに弾くとその曲に聴こえない。というわけで頭の中で先回りして聴こえている音をちゃんと探して弾かねばなりません。

そして譜面がないから耳を頼りにやるしかないです。

「その曲がその曲に聴こえるか」

これを元のキーでそのように指示してやってもらってもどうしてもそうはならないもので、移調していると結構ちゃんと自分の音を聴くようになっていると思います。

移調は割と難しいのでみんな最初は時間はかかりますが、今のところやってもらうとメロディはちゃんと見つけられると思います。

メロディとベースだけで十分に曲に聴こえるので、あとはベースの音程さえちゃんと聴こえて来れば低音への関心も高まるというものです。

というわけでこんな感じのこともレッスンでやっております。

やることはほかにもたくさんありますが、ゆっくり時間とってやるようにしておりますので、興味のある方はレッスンも受けにきてください。

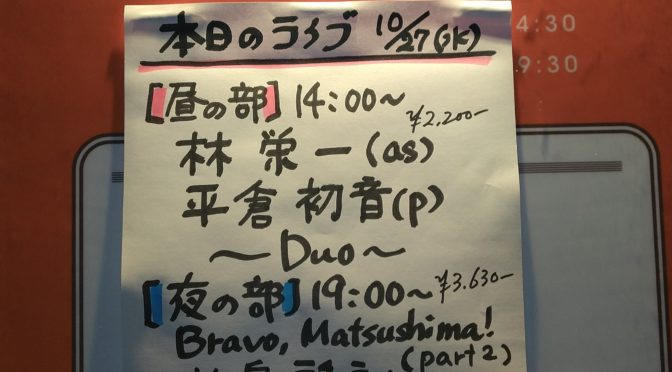

ライブ音源アップしました

先日壱岐坂のボンクラージュというお店でやったライブの音源です。

初めての組み合わせで曲を持ち寄ってやった中の一曲です。

みなさん素晴らしくてスマホの確認用の録音でしたが切り抜いてアップすることにしました。

個人的には昔よく聴いた2000年くらいのニューヨークの隠し撮り録音みたいな雰囲気と内容で気に入っております(笑)。

Birdlike (Freddie Hubbard)

2021/10/27

Live at Bon Courage

松島啓之 Keiji Matsushima(tp)

曽我部泰紀 Yasuki Sogabe(ts)

西川直人 Naoto Nishikawa(org)

高橋尚希 Naoki Takahashi(dr)

レコーディングに耐えうる内容に進歩したと思いました

亀有Jazz38さんにビンテージハモンドオルガンが入りました

電源タップの受注と納品

オンラインレッスンやっております

久々にオンラインレッスンをやってみました。

Zoomを使っております。

久々に使ってみて思ったのですが、前より音質よくなってませんかね?気のせいでしょうか。

このクオリティならオンラインレッスン増やしてもいいなあと思ってしまいました。

ちなみに現在のセッティングは

スマホ(AQUOS sense3)にヘッドホンのゼンハイザーHD598を接続するだけです。これで内蔵マイクもばっちり機能しております。

今回導入したこのヘッドホンの音がいいだけなのかもしれませんけど、これだけでもだいぶ快適です。

向こうには内蔵マイクででもいい感じに声と楽器の音が伝わっていることを願っております。

最近USBコンデンサマイクのFIFINE K690も買ってしまったので、

うまくこれを生かせるような置き方を考えてやってみようとも思っております。

よりいい感じの音になってくれればよいです。次回挑戦してみようと思います。

というわけで、結構いい感じの環境でリモートオンラインレッスンもできるので、もしよかったらぜひレッスンのお問い合わせもしてください。おまちしております。

もちろん対面で来られる方は対面でいらしてほしいです。

現在の電源ケーブルのつなぎ方

まあ日々予算の範囲内でいろいろ実験しているわけですが、

最近手に入れたナノテック308という割とお高いケーブルを使いすぎると低音の重心がEQのBassより低い位置にいってくれるかわりに、現行モデルのオルガンとレスリースピーカーだと音の真ん中が弱くなってしまうという問題も発見されました。

メロディ弾いたり、コード弾いたときにちょっと弱いみたいな。

かといってここ数年メインのオヤイデのLi/50OFCというケーブル

(これはこれでよいのですけど、2スケア×2だとどうやら重心は重心はちょっと低くなってくれない、だが真ん中はいい感じ)

だけだとちょっとローミッドの癖が気になるというわけで、

ここで癖のないと思われるCANARE LP-3V35ACを投入してみようというわけです。

というわけでちょっと試したところのセッティングは以下の通りです。

・ライブ用NordC2DとLeslie2103mk2の組み合わせの場合

壁→カナレ→電源タップ→Li/50→NordC2D

→ナノテック308→Leslie2103

・自宅Hammond B3の場合

壁→Li/50→UPS(トランス的に使ってます)→ナノテック308→B3

自宅用のB3にはもともと電源タップも通したりしておりましたが、家庭用だと低音も強すぎるので、このくらいでも十分です。

ビンテージのオルガンだと中域の物足りなさは感じないからこれでよいくらいです。

しいて言うなら音の立ち上がりが若干速くなるとより好ましいくらいですかね。

ライブ用の機材は壁から電源タップまでを無味で音やせしなさそうなカナレにしてみたのですが、これでもまだ中域もう少し欲しいのでここもやっぱりLi/50にしてもよいかなあとも悩みどころです。

いま梅雨で湿度高いから音がちょっと判断しづらいということも悩みの一つです。

基本的には一本はナノテック308をどこかしらに入れないと、

低域の重心が下がってくれないから必ず必要です。

ただこれも壁からタップまでなのか、オルガンにつなぐべきなのか、これまで通りレスリーにつなぐのかまだ結論ははっきり出ておりません。

部屋のなり方にもよりますし。

とりあえずこの組み合わせでも割といい音にはなるよとだけしか言えませんね。

タップのコンセント部分の種類の組み合わせやケーブルの組み合わせでもう一息よい音色にまでもっていくべく研究してみます。

結構いい線まできてるはずです。

CANARE LP-3V35AC 電源ケーブル作ってみました。音質とか。

以前からなぜか電源ケーブルのCANARE LP-3V35ACについて検索しているとこのページにたどり着く人がいたようなのですが、

今回ひょっとしたらつかえるかもなと思ってとうとうこのケーブルで電源ケーブルを作ってみてしまいました。

もともとカナレは楽器用のシールドでよく知っていたのですが、

音の印象としては味付けなしでちょっと細い、ニュアンスがでにくいかなあと自分向きではないなあとおもっておりまして、

電源ケーブルもきっとそんな音なのだろうなあとおもっておりました。

まあ結論から言うと電源ケーブルとしても同様の傾向で、

味付けが特になく、ニュアンスも淡泊な感じでなんかモニター的であると言えなくもないのですが、ニュアンスがなさ過ぎてこれ単体では面白みにかけるという印象を持ってしまいます。

カナレの電源ケーブルは太さが2スケアのものと3.5スケアのものがあって(他もあるかもですが詳しくはないです)、

オルガンで使用する場合には低音はある程度しっかり低くなってほしいので今回は3.5スケアのものにしております。

ケーブルとしてはまあまあ柔らかさもありますが、ナノテック308のほうが柔らかいですね。

ちなみにカナレの電源ケーブルは手触りも作りもよい感じです。

というわけで次の記事で現在の電源ケーブルのつなぎ方について書こうと思います。

このケーブルをうまく使おうという実験です。

Hammond A100 Leslie142 電源周り強化とサウンドチェック

Hammond A100の電源のプラグを一般的なよい電源ケーブルが繋げられる3芯の受けのもの(ACインレットていうのかな)に付け替えて、ついでにLeslie142につなぐコネクタとかも酸化していたので磨きました。

A100の裏側下の電源ケーブルつなぐところ。改造済み。もとは普通のコンセントオスの形状。いわゆる延長コードみたいなのしかつなげられなかった。

というわけでこれで漸く気に入った電源ケーブルをオルガンにダイレクトにつなげられるようになったので、色々どのケーブルがよいかとか実験中の1コマです。いつの間にか動画とってもらってましたのでせっかくなのでアップしてみます。

電源ケーブルや改造したプラグの受けの部分も一瞬映ります。

ちなみにNord C2Dも映っておりますけど、そのまえにC2Dから142につなぐ変換器の電源部分にも同様のインレットをつける改造を施して、その動作チェックを行ったわけです。改造祭ですね。

A100の音も電源ケーブル周り強化でかなりちゃんと高い成分もでて、低音もとてもよくなりました。弾いていて楽しいですなあ。

最終的にどのようなケーブルの組み合わせで行くか悩みちゅう。

ひさびさにレッスン動画あげました

ひさびさのレッスン動画投稿です。

改めて基礎は大事ということで、今回は目に見えにくいところですが、本当に差が付くところなのでこういう練習はどのレベルの人もやってほしいものです。

自分ももっと精度上げていきたいです。

よい電源ケーブルを見つけました!低音がすばらしい!

こんな便利になった世の中ですが、ネットで手に入らないものもある。

というわけで友人からおすすめして借りてみたpower strada #309という電源ケーブルがあったのですが、家のオルガンの手前の電源タップに使ってみたところとても良かったので、即購入してみました。

1メートルあたり8000円以上するという高級品なのですけど、その価値はあると思って即秋葉原にいって5メートルほど買ってきました。

ひとつは家のビンテージハモンドオルガン用。残りはライブのオルガンとレスリースピーカー用です。

この電源ケーブルに換えてみたところ、低音、ベースの音の重心が下がります。いわゆるイコライザのベースの帯域よりも低いところが出ている感じなので他のパートとも被らず、かつうるさくない、なのに低域の豊かさがすばらしいと言うことないです。

今までもそれなりによいケーブルを使っていたのですが、ケーブルを戻すと音は腰高になってしまいます。

これはもう後戻りしたくない。

お値段はそれなりに高いのですが、後悔はないですね。

というわけでまたメリットデメリットをまとめておきましょう。

・メリット

低音の重心が低くて音圧あるのにうるさくない

全体的な音も柔らかくてよい

ケーブルが太い(5.5スケア)割に柔らかくて取りまわしや収納もなんとかなる

・デメリット

お高い

太いので今までより取りまわしや収納が大変

作るのが少し疲れる

といったところでしょうか。

ただ音の良さがすばらしいのでデメリットには全然目を瞑れます。

今までだと金メッキのプラグを電源ケーブルと組み合わせるところもあったのですが、このケーブルの場合金メッキよりも純銅の方が個人的に好みでした。

柔らかみや艶も十分電源ケーブルにあるようなので、金メッキだとちょっとくどくなりすぎるみたいな。

ギターアンプにもつないでみましたが、やはり同じような音の傾向です。ただ、ギターの帯域的にはこのケーブルよりも元のケーブルの方があっていると思いました。ベースの帯域は必要ないですからね。

もう少し使いながらよりよい組み合わせなども考えてみたいと思います。

ひさびさに電源ケーブル環境を見直したくなるくらいのよいケーブルに出会いました。

飛行機にキーボードをソフトケースに入れて運搬

というわけで先日ツアーに行って参りましたが、その際にどうしても飛行機で動かねばならなく、楽器の輸送に頭を悩ませました。

結局飛行機で一段の鍵盤だけソフトケースに入れて運びましたが、運搬の方法には悩んでいらっしゃる方も多いと思いますので、方法をいくつか書いておこうと思います。

1 飛行機で運ぶ

今回は最低限の機材ということでソフトケースに一段鍵盤と小物を入れて背負っての運搬です。

ソフトケースで飛行機に預けられるかという疑問の答えはどこのサイトにも書いてなかったのですが、いわゆる格安航空でないところならば航空会社にあるギター用のケース(事前予約するべき)に入れて運搬して頂くことが可能でした。

当日の手続きも割と簡単でした。ANAやソラシドは大丈夫だったので、JALも多分大丈夫だと思います。

追加料金もありませんでした。

日本国内だから扱いは丁寧のようで、特に問題はなかったと思います。

ありがたいです。

・メリット

運搬料金かからない

お手軽

梱包しなくてよい

・デメリット

自分の負担込みで運べる限界がある(重さも大きさも)

2 ヤマト便

ヤマト便で送る方法もあるようです。

これは今回試しませんでしたが、オルガンフルセットをダンボールなどで梱包しつつ、送るという方法です。

九州までだとオルガンフルセットで片道10000円はみておいた方が良さそう。

ただでかいレスリースピーカーは無理ぽいので、2101のような小型スピーカーまでが限界ですかね。

・メリット

それなりのフルセットが送れる

・デメリット

梱包や送る手続きが大変

お金がかかる

受け取り先での移動手段の確保が大変

3 人に借りる

現地の方で機材を借りる。簡単なキーボードならなんとかなるかもですが、オルガン一式となると限られると思います。

借りたらやはりお礼はしたいものですね。

・メリット

移動が便利

フルセットのオルガンでできるかも

・デメリット

そんな人いるかわからない

いてもスケジュールあわないかも

謝礼はそれなりにかかるかも

人の楽器は音がまた違う

何日か借りるときは移動手段がいる

などなどでしょうか。

今回は飛行機で一段鍵盤を運ぶという選択でしたが、よい音楽を届けるという目標ならばなんとか自分のフルセットをおくりたいですね。

予算がちゃんとでるとありがたいですなあ。

まあソフトケースで飛行機で運搬できるという事実がわかったので、これは大きいです。

オルガンとかピアノもちゃんと弾いてます

長く続く自粛という名のよくわからない状況ですが、楽器の練習はちゃんとやっております。

というわけでオルガンもいろいろ練習しておりますが、左手のベースの弾き方をずーっといろいろ試しておりまして、皆さまに聴いてもらったときにつたわるのかわからないくらいの変化かもですが、ちょっと進歩したかもしれません。

特に8ビートとか16ビートとかでの細かい音のニュアンスとかなのですが、それで仕上がりが違うので、なるべく意識を切らさずニュアンス入れようとがんばっております。

エレキベースとかのニュアンスとかもかっこいいですからね。

そんなわけで年々一つの音への気をつけるポイントが増えていって大変になっていくのですが、そっちの方が楽しいのでしょうがないですね。

これで速く弾くとかよりハードルが高くなるというものですが、当たり前にできるように日々訓練です。

電源タップみなおし中

だいたい電源タップやケーブルもこれで十分というものが自分の中で見つかっており、それを「売ります」コーナーにも載せてあるのですが、また最近発見があったので見つめ直しております。

世間でも評判の良い、なPanasonicの壁コンセントがあるのですが、これをうまく使うことも大事だなと。

特に楽器によっては例えばギターアンプだとこちらの方がよいかもというわけです。今までのよりマイルドなところもあって。

オルガン用としてもオルガン本体は今までのでよいけど、レスリースピーカーの電源がまた独立しているケースだとそれはPanasonicにしたほうがバランスがいいという発見がありました。

ということで、自分の電源タップには両方うまく使い分けられるように戻しておきました。実は前のセッティングだったりしますけど。

この前作ったギターアンプ用の電源タップも改良していい感じです。

時間が経つとまた印象が変わったりするのか新しい発見がありますね。

Hammond B3のプリアンプ部分メンテナンス

レッスン室にあるHammond B3のプリアンプ部分(AO-28)のメンテナンスをしてみました。

経年劣化で低音のブーンといういわゆるハムノイズがちょっと気になって来たので、パーツを取り寄せてメンテナンスしてみました。

ブロックコンデンサという大きめの銀の筒状のパーツ2つです。

このハムノイズはレスリスピーカーでもでるのですが、そのときは同様にレスリスピーカーのハムノイズを無くしたいときには真っ先に交換するべきパーツのようです。

今回はエクスプレッションペダルとともにノイズの音量も変わったのでオルガン本体との読みです。

このコンデンサは交流を直流に変換するときに使われるパーツのようで、劣化すると交流の50ヘルツの波を馴らすのができなくなって50ヘルツの音となってノイズになるようですね。

そんなわけでオルガンの裏側を開けてアンプ部分を観察してみましたが、どうやらアンプ部分の配線を全て外して取り出して裏側からアクセスしないといけないもよう。

大変そうです。

ついでなので、以前買っておいたAO-28リフレッシュキットという交換したほうが良さそうなコンデンサと抵抗のセットもこの際やってしまうことにしました。

というわけでアンプ部分をひっくり返したのが写真(交換前)なのですが、もともと頑丈に取り付けられていたのでやはりパーツの交換が大変です。端子に配線がぐるぐる巻きです。

結局友人の力を借りて回路図を読んで交換するべきパーツを確認したのですが、コンデンサに関してはわりと大きな目立つやつを変えればよいという結論でした。

現代の同容量のコンデンサは当時に比べてものすごい小型化が進んでいて見た目は全く変わりました。

というわけでがんばって全部つなぎなおしてブロックコンデンサも交換して、オルガンにつなぎなおしてと作業を終えました。

なれなかったので1日かかる作業でした。

早速音のチェックしてみましたが、ノイズはすっかり消えました。

配線もちゃんとしていたようで良かったです。

音も全体的に張りが出て若返りました。

やはりコンデンサを交換したからか高い音がよりいい感じにでますね。クリックノイズのパサパサ音も増えてよりよい音になりました。うれしいです。

もう少しこのオルガンをメンテナンスするとしたらきっとさらに奥のトーンジェネレーターのコンデンサを交換せねばならないのでしょうけど、これはものすごい大変そうです。

いつかやるべきなのか、、、。

Hammond A100 Leslie 145 147

~オルガン(ビンテージ)~

hammond a100 26

Leslie145 147

これらもまあまあお問い合わせありました。

こちらの動画でちょうど弾いてるのがそうです。

Hammond A100とLeslie 142の組み合わせですね。

142は145と同じ大きさで、いわゆる122 や147より背が低いです。

その分箱鳴りが少ないかな。低音は大きいハコの方が豊かですが、動画の通り、これでも十分よい音ですね。

142と145はアンプ部分が違うだけです。まあ音もちょっと違うらしいですけど。

122と147の違いと同じですね。

A100はB3と機能はほぼ一緒なので、というかA100は内蔵のスピーカーがあったり、リバーブがついてたり、むしろ多機能で、かつ奥行きが短いと至れり尽くせりです。

日本の普通の間口を通るのではないでしょうか。

B3は奥行きありすぎて、窓を外してクレーンで入れなければならなかったりします。

そんなわけで日本の家庭でビンテージハモンドオルガンの音を手に入れたいならA100はかなりよい選択肢だと思います。

B3の良さは見た目ですかね。

ステージ映えします。ロマン枠みたいな。

A100はたまに個人売買でもでていたりしますが、142 145はかなりレアですね。

見つけたら買っといてよいと思います。

車に立てて積めるビンテージレスリーという意味でとても重宝してます。

現行のハモンドオルガンとかノードとかモデルの比較まとめ

~オルガン(デジタル)~

NORD オルガン c2d

hammond sk1 2

hammond xk5

hammond sk2 skx違い

hammond xk3 xk3c

これも最近のお問い合わせ内容。

おそらく皆さん各モデルの比較をしたいのかも。知る限りで簡単にまとめようと思います。

たまにはスペックの方から比べてみようかな。

・LINEアウト、足鍵盤接続

上記全機種対応

・鍵盤数

1段 xk3 xk3c xk5これらは下鍵盤ユニットで二段にもできる。sk1は一段。

2段 NORD c2d,Hammond sk2 skx

・現行レスリースピーカーとの接続方式

11ピンケーブル c2d xk3 xk3c xk5 skx

8ピンケーブル sk1 sk2

・ドローバーセットの数

上2 下2 足1 c2d sk5

上下足 各1 xk3 xk3c

1セット を切り替えて割り当て sk1 sk2

真っ先に比較するのはこのくらいでよいと思います。

音についてはYouTubeとかでチェックすればよいと思いますが、新しいもの、グレードが上のものほど音がよいはずです。意外とタッチと出音の違和感とかあったりするので、試奏などで実機で確認したほうが後悔はないでしょう。

本格的なオルガン操作が目標かキーボードのひとつとしてのオルガンかで買うべきのものは変わります。まあsk1一段だけでジャズライブやれないことも無いけど。

基本、本格的なオルガン操作だと

2段鍵盤 11ピンケーブル ドローバーセット少なくとも各1

が、今後の拡張性含めあると好ましいです。

運搬前提なら重さとかも大事になってきます。

まあ他には、それぞれ過渡期だったのか結構個性的な特徴があったりしますが、比較しつつ書き出すと大変なので今回はこのへんで。

電源ケーブル タップまとめ

~電源ケーブル~

電源ケーブル自作 音質 プラグ ギターアンプ ニッケルメッキ 141

カナレ電源ケーブル 音質 39

プロケーブル信者 18

前回に引き続き、お問い合わせが多そうなトピックについて改めてまとめときます。できる限りみじかめに。

電源ケーブルやタップで楽器の音が変わることを発見してからいろいろ試してみました。

オーディオ業界ではケーブルも高いものは本当に高いし種類も豊富なのですが、それなりに組み合わせも試してみました。いつも通り総当たりの組み合わせです。

手間はかかるけど、一番確実みたいな。

・ケーブル

その結果一番気に入っているのはオヤイデのL/i50 OFCだっけかな。2000円/mくらいで高すぎず、ナチュラルで音もよいのでほぼこれでよいということになってます。

オルガン用でも他の用途でも万能みたいな。

ギターアンプには試しにBelden19364を使ったら良かったので、それにしてます。

カナレの電源ケーブルについてはここでは触れてないし、残念ながら試したことはありませんが、価格的にも2000円弱/mで近いし太さもオヤイデよりはちょっと細いくらいでしょうか。なんとなくカナレのシールドの音を知っているので、おそらく悪くはないとは思いますが、オヤイデのより飛び抜けてよいということもないだろうという予想もと放置してます。

機会があれば作ってみたいですけど。

・プラグ

プラグに関しても結果純銅が自分には好みでした。一番くせがなく、全帯域よい感じ。金メッキも同様で好きですが、特徴として粘りと艶がある感じでひさびさに使いたくなってます。作ろうかな。

銀メッキは音が細かったし、真鍮無メッキは中域に変なぺきょぺきょしたくせがあって聴き疲れする感じです。

ニッケルメッキはたぶんよくある市販のやつの銀色のプラグでしょうけど、これもそんな癖はないかもです。変じゃ無いくらいの範囲でちょっと高域がでるかも。ただオーディオ用のプラグではわざわざ探してという理由もなかったので手を出してません。

気になるのはリン青銅とかベリリウム銅とか。まあ純銅で問題ないし、わざわざ新しく買って試す程でもないかな。

誰か知ってたら教えてくださいませ。

・プロケーブル

いくつかうたい文句が気になってタップや電源ケーブルも買って試してみました。

もちろん普通のケーブルやタップよりは音が変わけど、電源プラグやタップについているコンセントが真鍮無メッキなので、自分の用途でもなかったかなと。

個人的にはコンセントのも純銅のやつにしてあって、電源まわりで楽器の音に変に色がつかないようにはなっていると思っております。

なのでよっぽどなにかないかぎり、電源周りはこのくらいにしておいて、演奏やセッティングで音をよくしていこうと思っております。

後は電源プラグ刺す向きで結構変わるから、気をつけましょう。

同じ場所で同じ楽器でも日によって音が違うのは電源プラグの向きによる影響は結構あると思います。

日本の家庭やお店のコンセントは2芯になっているのでわりといい加減になりがちですね。

16Ωスピーカー 8Ωとの違い リコーン 内部配線など

~スピーカー~

16Ωスピーカー 8Ω違い 159

Jensen p15ll 6

リコーン 3

内部配線 6

検索はこんな感じでした。

16Ωのスピーカーって今あまり無いみたいですね。現行品だと4とか8Ωがメインぽいですね。

割とニッチだからこそこちらまで辿り着いた人たちがいるのでしょうか。

とはいえ、自分の用途はハモンドオルガンにつなぐレスリースピーカーのスピーカーのための記事なので、他の用途の方には参考にならないかもです。ご了承くださいませ。

レスリースピーカーは中高域用のドライバーと低音用の15インチスピーカーの組み合わせが人気です。

ドライバーの方はJensen v21(12Ωかな)というのがやはりベストで、他のリプレースのものも試しましたが(他のはなぜか16Ω)結局メインにはならなかったです。

16Ωの15インチスピーカーの記事があった、元々レスリースピーカーについていたJensen p15llというスピーカー(音とてもよい)がへたって来てしまい、買い直すのも高い(海外の送料も高い)から国内に売っているものでなんとかならないか試した時期があったからです。

いろいろお金かけて買って試してみましたが、まず16Ωの選択肢が少なかった&その選択肢のスピーカーもちょっと低音でなかったというのもあり、8Ωも試してみました。

インピーダンスの説明も毎度読んでもよく分からなかったので、とりあえず買って実験みたいな。

結論からいうと8Ωのものも音的にそれほど問題無く使えたとは思いますが、ビンテージのレスリースピーカーに比べて低音が豊かでないとか、若干ソリッドだったりとか、中高の太さがもう少しほしかったかも。

これらの要素はスピーカーのキャラクターなのか、インピーダンスの問題かははっきり分かりませんでした。

とりあえず個性と言ってよいくらいの範囲での変化ではあるし、演奏にも使えるみたいな。

特に8Ωでもeminenceのkappa pro15はパワーもあって使えるとおもいました。

結局ビンテージのJensen p15llのリコーンに挑戦して、わりとうまくいったかもです。

ビンテージのスピーカーの太さすごいですね。

あ、ただ家用のレスリースピーカーには現行のリプレースの15インチ16ΩのWeber a200だったかな、を輸入して導入したのですが、これはレスリースピーカー用としてはすばらしいスピーカーだと思います。気に入ってます。送料とか考えたらビンテージ買ってもよいかなくらいですけど。

このスピーカー音には不満ないんですけど、最近枠(上の磁石のとこのカバーあたり)に変なびりつきが出始めたので、やむなくテープとかで押さえてますけど。

後は内部配線も例によっていろいろこだわりました。なんかレンジ広いやつとか、ビンテージ(ウエスタンエレクトリック)とかも試してみました。

レンジ広い線は最初いい音だなとか思うけど、しばらくすると聴き疲れします。

耳が疲れて弾き続けられない。

ハモンドオルガンとレスリースピーカーの組み合わせはあんなよい音なのに、意外とレンジは狭い音なのだなあという発見がありました。

レンジ広いと逆に密度低くなるところもあるのかもしれなくて中域の太さが足りないと思ってしまったり。線のキャラクターかもですけど。

ビンテージの線も試してみましたが、少なくとも自分の耳には良さはありませんでした。必要以上に真ん中に寄ってる感じで細かったり、中域にクセが出る印象。

電源プラグの真鍮になんか印象が似てるかも。

結局現行品だとベルデンの8460とか8470がちょうどバランスよくレスリースピーカーには良かったです。安いしすばらしいです。

ちなみに同じベルデンでも9497かな、ウミヘビみたいなのは中域がぺきょぺきょして嫌になる感じなので、個人的にはおすすめできません。

これでもいろいろ端折りましたが結局長くなってしまいました。

YouTube動画もあげてます

というわけでYouTubeチャンネルやっております。

詳しくはリンクをたどってくださいませ。

今のところメインのコンテンツは

・レッスン用動画

・マイナスワン動画

の2つでしょうか。チャンネルには ライブの映像も上げておりますが、それは今は逆におまけみたいになってしまってますけど。

・レッスン用動画

主にレッスンで説明していることの復習用です。

難しくない話がほとんどですが、大事な基礎、基本だったり。

これだけでわりとなんとかなるようにと設計しております。

・マイナスワン動画

主にオルガンやピアノで一緒にセッションする実戦的な練習用動画。

アドリブや伴奏はもちろん、イントロやエンディング、時として掛け合いもあるので、ぜひやりながらいろいろ学んでほしいです。

というわけで練習、学習メインになってしまってますけど、ぜひ有効活用してみてください。

レッスン受けてみたいという方はこちらのサイトのメールフォームにお問い合わせくださいませ。

なお、動画で取り上げてほしいトピックやマイナスワン用の曲などあればこちらでも、メールフォームでもYouTubeでもどこでもよいのでぜひご意見くださいませ。

MUSUPはじまってます

というわけでみなさんの自宅での練習時間が増える夢のようなプログラム、MUSUPを始めております。

詳しくはサイトのメニューからご覧になってくださいませ。

早速今のところ5人くらいはやらせてもらっております。

やってみて改めて時間や連絡の管理がなかなか大変なのですけど、みなさんちゃんと少なくとも週3回は練習してくれているみたいでうれしい限りです。

ライブがたて込んだりしたらちょっと連絡方法も考えねばですが、みなさんが練習してくれることがなによりなので、これはなんとしても続ける価値がありそうです。

第三者の目という距離感がとてもよいのですね。しかしながら自分の家族とかには適用できないわけで。

またセッションとかが再開したら、みなさんの変化がよりわかるだろうと楽しみです。

他の生徒さんも、生徒さんでなくてもやってみたい人でも、へんな話音楽以外でもなにかゆるく管理されたい方がいらっしゃったらぜひご連絡くださいませ。

オルガンの音をとる練習、映像も

せっかくちょっと環境があったのでオルガンの音と画をとってもらいました。

こんなかんじです。

マイクの録り方は工夫してみました。

音と画はあわせただけで未処理ですが、録り方がよいと音について関してはパソコンなどで処理すればするほどレンジがせまくなったり、音は悪くなるのだなあと改めて気付きました。

レコーディングした後ではいろいろ処理をすることはもちろん多いのですけど、音は今回のが好きですね。

さてさて、今回の動画は自分のチャンネルのものではないのですけど、自分の方のチャンネルでもいろいろ練習素材やレッスンの復習になる便利な動画をいっぱい上げてるのでぜひご覧になってくださいませ。

チャンネル登録やよいねボタンもよろしくお願いいたします!

新しい動画

こちらにその都度のも大変なので、リンクをはっておきます。

YouTubeのページをご覧頂ければ新着動画をご覧に頂けると思います。

新しく3 7音やヴォイシングについて、練習用マイナスワン動画なども更新しました。

ぜひご覧くださいませ。

1人デュオとかレッスン動画とか

また1人デュオやってみました。

I’ll Remember Aprilというスタンダードです。

いろいろクオリティあげたいです。

そのほかセッションへの準備動画も上げました。

ごらんくださいませ。

基礎が大事の動画とか

また2つほど動画を更新しました。

今回はコードの基礎の3 7音、みなさまがきらいなアレです。それと装飾音についてですね。

チャンネル登録やいいねボタンもぜひよろしくお願いいたします。

オンラインレッスンもやっております。

どうぞよろしくお願いいたします。

動画作りながら演奏をまなぶ

このところ家にいてばかりなので、動画作りに励んでおります。

YouTubeのチャンネルにワンポイントレッスン(というかレッスンの復習用とかにもとても有効)、オルガン練習用のマイナスワン動画も作ってます。

ぜひチャンネル登録やいいねボタンをおしてください。ご意見やご要望もお待ちしております。

動画もとりあえず完成度をあまりきにせずぽんぽん作っているのですが、やっていればちょっとずつなにかがうまくなっていくのかなあなんて思ってます。

とりあえず質より量で行きますので、みなさまどうぞよろしくお願いいたします。

マイナスワン動画は主にオルガン用ですが、ベースやギターやピアノでもそれなりにあわせやすいと思いますのでぜひ使ってみてください。

それに際して自分のギターをメトロノームと合わせて独りで弾くのですが、いろいろ難しいですね。

楽器のスキルはもちろん足りないのだけど、合わせたときのことを想像したいけど、伴奏ないと思い出しきれないところとかが出てきますね。

何個かやっていると録画するときに向いている自分のテンション感とかもちょっとずつ分かってきました。がんばりすぎないみたいな。

それとともにギターという楽器のチューニングの難しさをとても感じております。

温度変化や押さえ方なのか分かりませんが、よいピッチ感を探す旅は長くなりそうです。チューナー見ただけではよく分からないです。

そもそも楽器の調整がうまく行ってない可能性も大です。

ナット(ヘッドのとこについている弦をのせるパーツ)ぶつけてちょっと割れてるし、ペグ(弦を巻くやつ)もいまいちぽいし、弦も古すぎるし。

というわけでまずはナットから交換してみようと思います。

学ぶこと多いですね。

初心者向けセッションに行く準備動画など

日々いろいろ動画をあげております。

この機会にぜひいろいろ学んでくださいませ。

今回はセッションに行きたいけど分からないこと多くて困っている人に向けた動画などです。

オルガン用マイナスワンも作りました。

テンポが早くて難しかったです。

とりあえず限定公開。

マイナスワン動画といっしょに弾いてみた

というわけで練習用マイナスワン動画のギターにオルガンを合わせてみました。

けっこう楽しかったです。

こんな感じで練習に使ってみてください。

all the things you are マイナスワン動画

練習用マイナスワン動画の追加です。

今回もがんばってギター弾いてます。

前回の動画と違って今回はなんと公開してみました。どきどきです。

というわけで例によってあまり弾けてないけど、練習用に楽しめればと思います。

よろしくお願いいたします。

練習用マイナスワン動画作りました

オルガン練習用のマイナスワン動画みたいなの作りました。

オルガン練習用なので、がんばってメトロノームに合わせてギター弾いてます。

全部ワンテイク一発撮りなので一部いまいちなところもありますが、試しに自分で合わせて弾いたところまあまあ楽しかったです。

オンラインレッスン用にも、日々の練習用にも使えると思いますので、ぜひ活用してくださいませ。

ちなみに、クオリティ的にこれを公開動画にする勇気はまだなかったので、限定公開なのですが、このページからとかURL知ってればいつでもいけるはずです。

新作も作れればと思っております。

曲のリクエストとかあれば教えてくださいませ。

練習環境ですが、スマホ+Bluetoothスピーカーとかで楽器と合わせるのにちょうどよいと思います。

新しい動画 ダイアトニックコードみたいなの

新しい動画作りました。

ダイアトニックコードみたいなのとセカンダリードミナントについて。

生徒さんはぜひレッスンの復習に使ってくださいませ。

基本の動きは極めると武器になります

というわけで、最近は基本的な練習をしてます。

普通のメジャースケールとかを速く弾く。

誰でもできるとは思いますが、結構な速さで自在に音楽の中に入れられると、それだけで強力な武器になることが多いです。

速さ=力 みたいな感じですかね。

身も蓋もない感じですが、速く弾けると圧倒的に強いです。

じゃあ練習しましょうというわけで。

8分音符、16分音符の弾き方とか。

いろいろやっていたら改めて気づくことがあって、このやり方なら再現性あるかと思います。

というわけでこれらも動画化そのうちしたいのですが、みんなが悩みそうなポイントなので、みんなに伝えつつ自分も上手になっていけばよいなあと思っております。

オンラインレッスン

こんな時期なのでライブはおろか、レッスンもしにくい状況です。

一応こちらは衛生に気をつけつつ、移動もほとんどなく(いつもながらあっても車)なので割と隔離されております。

来られる方は問題ないです。

それでも心配な方はいらっしゃるので、臨時でスマホ経由でオンラインレッスンをします。

同期は難しいようなので、違う形でのレッスンになりますが、これを機に基礎的なところを固めるのはけっこうよい気がしました。

もちろん一人でもできることなのかもしれませんが、監視の目があるとやらざるを得ないので、実はよいかもしれません。

レッスンで割と自分にとって課題になるのが「どうやって家での練習のやる気をだしてもらうか」なので、効果ありそうな気がしてます。

というわけでお気軽にお問い合わせくださいませ。

また動画追加しました。足まわり。

時間を見つけて編集してます。

今回は足まわりの基本みたいな。

なにかリクエストなどありましたらぜひコメントとかしてみてください。

やる気があがります。

チャンネル登録もよろしくお願いいたします。

やる気があがります。

練習してます

このところウイルスでのキャンセルもあったりとかだけでなく、なんか夕方まで何も予定がない日というのが結構あります。

新年あけてからかな。

そんなわけで、とりあえず練習というか楽器触ってるわけですが、なんかやり始めると平均6時間くらい触っているわけです。

というか予定やら、時間制限やらでしょうがなくやめるみたいな。

よく飽きないものだと思いますが、その内訳はオルガンとピアノとギターの三種類。

いろんな楽器やると音楽に触れる時間も長くなるかも。よいことです。

いろいろうまくなるといいなあ。

とりあえず今日はギターのピックを昔の持ち方をメインにしてみたところ、世界が変わってうまくなったと思う。

音色との兼ね合いがあるけど。

説明できることできないこと

前回の記事のとおり動画を作り始めました。

ハモンドオルガンの基本操作から。

もちろんそのうちレッスン的なものまで行ければと思っております。

世の中にはYouTubeのレッスン動画がいろいろありますが、例えば「なんとかスケールの弾き方」みたいなのが割と再生回数が多いようです。

このような定量的な情報は再現性が高い、要するにそれ通りにやれば誰でもできるので、消費欲求的には満足度が高そうです。

実際、例えばコードとかもですけど、記号的に処理すると整理されて、楽になる部分は結構多いです。

ただ、ジャズ演奏に関して知る限りだと、ここの部分だけで止まってしまっている人があまりに多いので、かなり気をつけて学ぶ、というか自分で考える必要があると思います。

芸人の話し方とかに例えていうなら、おもしろいフレーズをただコピーして言ってもおもしろくない人もいるわけで。

タイミング、流れ、間、トーン、声の大きさ、人間関係などなど数え切れない様々な要素に加えてのそのフレーズで初めて成立しているわけです。

フレーズよりそういう要素の方が重要だと思います。それらは情報量が多すぎて言葉で説明しきらないけど。

他にもいろんな例えはできるでしょうけど、音楽になると割とこれを忘れてしまうことが多いと思います。

その最たる例がコードの形とかスケールとかフレーズとか。

音符にきこえてしまう感じです。

ここらへんの上辺ほいのだけをスピードと数で消費していくのがトレンドなのかもしれませんけど、それは自分にとって今はやりたくないので、現在の対面のレッスンも今後やる動画のレッスンも、どちらかというと音符以外に目を向けてやっている、やっていく予定です。

そんなわけでとりあえずはそういう要素のないスイッチやボタンの機能などから初めてみたわけです。

レッスンも現在受け付けておりますので、こういう事が気になる方はぜひ習いにきてくださいませ。

ハモンドオルガン基本操作の動画作り始めました

タイトルのとおりです。

レッスンで意外とみなさんが使い方の基本でも何度も戸惑うので、そろそろそういう答えがあることに関しては情報作ろうかと思いました。

あと日本語でハモンドオルガンの基本操作を個別のトピックで解説しているのはぱっと思いつく限り、それほどなかったので、これを期に作ってみようかと。

マニアックなジャンルかもなのでニーズがどれほどかはわかりませんが、暇を見つけてやろうと思います。

とりあえずスイッチの入れ方から。

すでにいくつか投稿しているので良かったらチャンネル登録と共にご覧になってみてください。どうぞよろしくお願いいたします。

最近の改造、レスリー2103

前回どこまで行ったか忘れましたが、とりあえずレスリー2103の下に取り付けているハコを主に修正しました。ほかにもちょこちょこ。

・ハコの高さ

20センチほど切ってみました。

2103の高さとあわせて100センチちょうどくらい。

ビンテージレスリーとだいたい同じくらいの高さですかね。

ドラマーがスピーカーに隠れて見えなくなることはなくなったし、座ると耳の高さにあったホーンの位置が下がって耳元でうるさいということはなくなったかも。

・2103内部の吸音

どうしても低音に強くなりすぎるキーがあるので、とりあえず吸音材多めにつめてます。スピーカーの特性がそのままでてくれればよいのだけど、なかなかそうもいかない。

ちょっとはなだらかになったかもです。

吸音材つめると響きが減るのがなやみどころ。

・内部配線

ビンテージスピーカーでいろいろ試した結果、現行の線で一番良さそうなのがベルデン8460ぽかったので、それを2103に使ってみました。とりあえずホーンドライバのとこだけ。

基板への取り付けがちょっと手間でしたが、端子に無理やりはんだで留めて無駄無い情報の伝達を期待してみました。

音がどう変わったか憶えてないけど、現状結構いい音してると思います。

・11ピンケーブル

11ピンのうち、自分の使い方だと6ピン分しか使ってなかったぽいので、ビンテージ6ピンケーブルで11ピンケーブルを作りました。むりやり。

ここの線はほんといろいろ試したけど、これが一番あうかも。現行の高級でレンジが広い線とか聴き疲れするし。

意外にハモンドオルガンの音はもともとレンジ狭めのケーブルの音だから聴き疲れしないのかも。

このケーブルの欠点は固すぎて取り回ししにくいというところです。

改良方法を模索中。

・低音のスピーカー交換

もともとのがだいぶへたって目一杯出すとスピーカーのエッジがぶるぶるなるので交換してみました。

せっかくなので少ない選択肢ながらAmazonで探してDayton Audioというメーカーのものにしてみました。

今のところ特別不具合もないので、リプレースの選択肢としてはありかも。

他の安いやつとかも試してみたいけど、、、。

とまあいろいろやってます。

おかげでかなりよい音なのでいつも使ってるNord C2DとこのLeslie2103の組み合わせでの音も聴いてほしいです。

よろしくお願いいたします。

6ピンケーブルで11ピンケーブル作った

何を言ってるかよくわからないかもしれませんので、説明しましょう。

音をよくするための苦労です。

現行のオルガンとレスリースピーカーをつなぐケーブルは特殊な仕様の11ピンのケーブルを使うのですが、そのケーブル部分のみ、ビンテージハモンドオルガンとレスリースピーカーをつなぐ6ピンケーブルで作ってしまおうという実験です。

端子の数に対してケーブルの数が少ないとか、そもそも意味あるのかとか疑問を抱かれるかもしれませんが、これまでの実験から既に、少なくともオルガンの音だけ使うためには、6芯のケーブルで十分なのです。

さらに言ってしまえば、音声信号の線は1つなので、それだけ別に這わせればその音になります。他はレスリーのslow fastとかなのでケーブルが特別よい必要はないです。

まあ今回は6芯ケーブルを破壊したくなかったし、これでなんとか収まったから良かったです。

あと6ピンケーブルは11ピンケーブルよりもはるかに太いというのも大きな違いです。というかそれだけが目当て。

これまでは細い適当な多芯ケーブルの横に一本だけいろいろな線を這わせて、それぞれの音を確かめたりしてみました。

その結果わかったことは、レンジが広いケーブルはオルガンだと聴き疲れする。真ん中あたりが細くなる。そもそもビンテージハモンドオルガンの音は実はそれ程レンジが広い音ではない。

そういうよさげなケーブルやギターケーブルよりも、11ピンケーブルのかなり細いケーブルの方がオルガンの音としてはよさげ。

しかも11ピンケーブルも日本の本家のメーカーのものより、海外のパーツサイトの方が音は好み(見た目も固さも全然ちがう)。

しばらくは海外から取り寄せた11ピンケーブルを使っておりましたが、好奇心には勝てず、6ピンケーブルだとどうなんだろうという流れです。

結果、さらに音がよくなりました。

ケーブル同様太みがありますな、太みが。

問題はケーブル自体がものすごい固くて曲がりにくく、太さと重さもあって取り回しも大変ですが、端子痛めないか心配になるくらいです。

これに関しては今また別の方法を考え中。

そして同時に、レスリー122への変換器のケーブルもこの仕様にしてみたり。これは内部は苦労したけど、できたぽい。

レスリー147への変換器はただいま取り組み中。こちらは数年前に試しに国内の業者(メーカーでないとこ)に頼んで作ってもらったけど、正直ケーブルの長さが注文した仕様とも違ったし(使いにくい)、ケーブル自体もオルガン用のものでもなく、音が悪いものなのでこちらこそやらねば。

一応オルガン専門にやってるとこなら仕様のミスもだけど、ケーブルの値段けちらないでちゃんと音質まで考えて欲しいですなあ。

というわけでやることいっぱい。

Leslie2103改造、バスレフ対策

下に大きなハコは相変わらずしいております。

まあとにかくLeslie2103の低音が音によってばらつきが大きいのでなんとかしようという企画のつづきの実験です。

今回もいろいろやってしまいました。

まずはまた大きな穴を空けました。

前に下向きに四角く切ったのは真ん中でその横に大きな丸い穴を2つ。

試しに前向きについている13センチウーハー×2を下向きにつけたらどうなるかという実験です。

音は悪くなかったけど、ゴム足の部分があるので、カバーをつけないとさすがに運搬時に危険なので元に戻しました。

穴を空けたのはスピーカーを取り付けてみるというのもあったのですが、とにかくバスレフ音がいやだったということで穴あけたら解決するかなという発想です。

実際の効果の程はどれくらいかはいまいちわかりません。というのも同時に吸音材をさらに詰めまくったからです。

その結果締まりのあるよい低音にになりました。低音も十分でてます。これまでが出すぎみたいな。

ベース音のてこぼこもほぼなくなりました。Eの音だけほんの少し持ち上がるので、定在波なのか、何かの固有振動数なのかもなあというくらいです。

効果てきめん。

もう少しつめこんでもよいかも。

しばらくこれでいってまた様子を見ますが、今回の変化はかなりいいと思います。