まあ日々予算の範囲内でいろいろ実験しているわけですが、

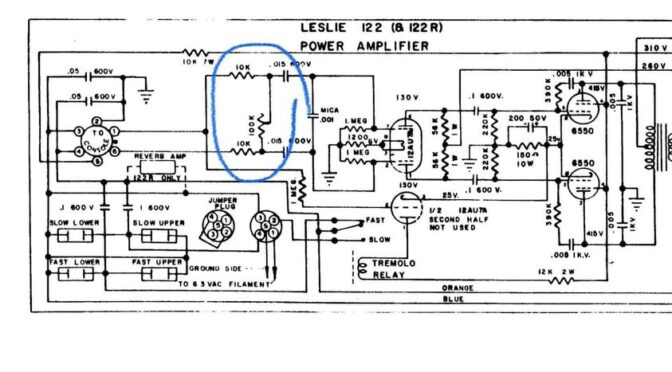

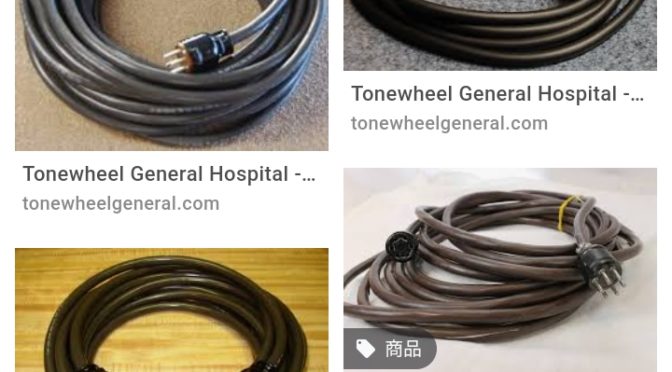

最近手に入れたナノテック308という割とお高いケーブルを使いすぎると低音の重心がEQのBassより低い位置にいってくれるかわりに、現行モデルのオルガンとレスリースピーカーだと音の真ん中が弱くなってしまうという問題も発見されました。

メロディ弾いたり、コード弾いたときにちょっと弱いみたいな。

かといってここ数年メインのオヤイデのLi/50OFCというケーブル

(これはこれでよいのですけど、2スケア×2だとどうやら重心は重心はちょっと低くなってくれない、だが真ん中はいい感じ)

だけだとちょっとローミッドの癖が気になるというわけで、

ここで癖のないと思われるCANARE LP-3V35ACを投入してみようというわけです。

というわけでちょっと試したところのセッティングは以下の通りです。

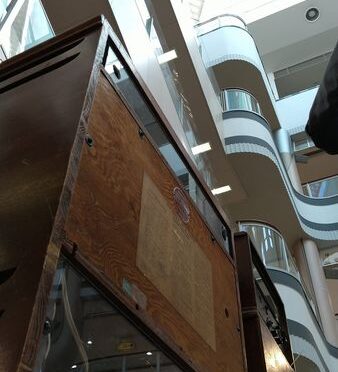

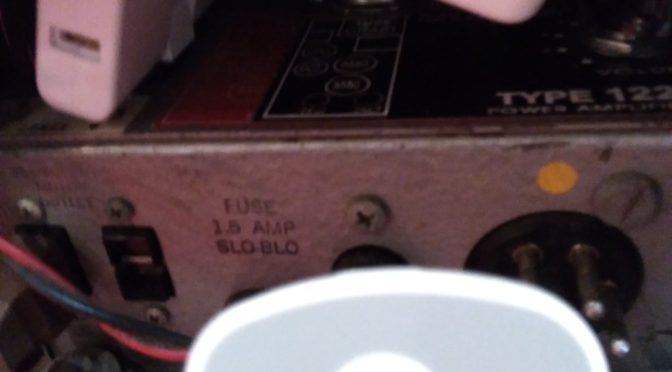

・ライブ用NordC2DとLeslie2103mk2の組み合わせの場合

壁→カナレ→電源タップ→Li/50→NordC2D

→ナノテック308→Leslie2103

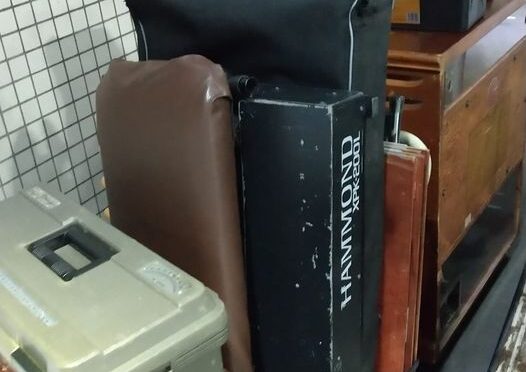

・自宅Hammond B3の場合

壁→Li/50→UPS(トランス的に使ってます)→ナノテック308→B3

自宅用のB3にはもともと電源タップも通したりしておりましたが、家庭用だと低音も強すぎるので、このくらいでも十分です。

ビンテージのオルガンだと中域の物足りなさは感じないからこれでよいくらいです。

しいて言うなら音の立ち上がりが若干速くなるとより好ましいくらいですかね。

ライブ用の機材は壁から電源タップまでを無味で音やせしなさそうなカナレにしてみたのですが、これでもまだ中域もう少し欲しいのでここもやっぱりLi/50にしてもよいかなあとも悩みどころです。

いま梅雨で湿度高いから音がちょっと判断しづらいということも悩みの一つです。

基本的には一本はナノテック308をどこかしらに入れないと、

低域の重心が下がってくれないから必ず必要です。

ただこれも壁からタップまでなのか、オルガンにつなぐべきなのか、これまで通りレスリーにつなぐのかまだ結論ははっきり出ておりません。

部屋のなり方にもよりますし。

とりあえずこの組み合わせでも割といい音にはなるよとだけしか言えませんね。

タップのコンセント部分の種類の組み合わせやケーブルの組み合わせでもう一息よい音色にまでもっていくべく研究してみます。

結構いい線まできてるはずです。