「レッスン」タグアーカイブ

レッスン動画も更新してますよ。レッスンにもきてね。大歓迎です!

レッスンやっております。@東京都北区 駅でいうと山手線の駒込あるいは田端から徒歩圏内です。

詳しくはこのサイトのレッスンのページをご覧になってください。

そろそろページの内容や料金も更新するかもなのでご検討の方はお早めにいらしてください。

ご連絡もこちらのサイトのメールフォーム、SNS、あるいは直接会場などでお気軽にお問い合わせくださいませ。

オルガンやピアノはもちろん、ギターを始め他の楽器や、歌の方のアンサンブルの指導なども可能です。

ジャズを基本にしておりますが、それに伴って色々なジャンルに通じる音楽の基礎をお伝えできればと思っております。

指導内容も実践的な視点から音楽の役に立つ知識や技術をおしえております。

こんなこと知りたかった!

みたいなことでお役に立てればなによりです。

たとえば

ブルースや一発ものをどうやって自然に弾くかについて。

このほかにもジャムセッションにどうやったら参加できるかなどの動画も上げておりますのでよかったらご覧になってください。

チャンネル登録もうれしいですが、レッスンやライブにいらしてくれるのがとてもうれしいのでぜひいらしてください。

レッスン受講生大募集 YouTubeもみてね

最近もいろいろオルガンのまめ知識、音楽全般のこと、鍵盤の技術、そのほかセッションの話など多岐にわたる動画をYouTubeに上げております。

チャンネル登録やいいねも宜しくお願いいたします。

動画もよいけど対面のレッスンはその人に合わせていろいろ時間かけてご説明できるのでぜひお気軽に受講しにいらしてくださいませ。

大歓迎でおまちしております。

詳しくはレッスンのコーナーあるいはメールでも直接でもお問い合わせくださいませ。

よろしくお願いいたします。

今月のYouTube動画を貼り付けております。みてねー。レッスンにもきてねー。

というわけで毎週の動画アップを目指してしばらくは頑張っております。

ぜひご覧になってチャンネル登録も宜しくお願いいたします。

他ではあまり見ない?とても役に立つ内容ですよ。

コメントもいいねもよろしくおねがいいたします。

そしてレッスンにもきてくださいねー。

コンタクトのところからメールを頂ければお返事しますのでどうぞよろしくお願いいたします。

12月に一人ツアーをやってみることにしました

そろそろ自分の活動をいろいろ広めていかねばという段階に差し掛かったとなんとなく自覚してきましたので、日本各地に足を延ばしていこうと思った次第です。

今回は岡山SOHOさんにたまたま行ったときに一人旅でも来てくださいというのがきっかけです。

そういってくれてうれしいです。

ただ東京から岡山はさすがに距離があるので、道中これまでにお世話になったお店やミュージシャンの方々の協力を仰ぎながらなんとか往復の予定がなんとなく作れたと思います。

スケジュールはまだ詳細が分かってないところもありますが、おおむねこのような感じでございます。

一人旅なのでせっかくなら観光とかもやりたいですね。

今回はできなさそうだけど中日にソロキャンプというかソロたき火をやるなんてできたらそれだけでたのしそうですね。

各地のみなさまぜひ聴きに、参加しにいらしてくださいませ。

またレッスンも時間が合えばやれますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

車移動なので、楽器を持ち込むことも可能ですし、お店でできたらとも思っております。

レッスンについては

http://www.youtube.com/@naoto.nishikawa

や、このサイトのレッスンページをご覧ください。

よろしくおねがいいたします!

YouTube動画いろいろ上げております。レッスンとか。

ネクストステージ!たぶん。 リーダーライブでした。

リーダーライブやってきました。

@蕨アワデライト

ハモンドB3があるお店ですな。

というわけで初組み合わせながら楽しく終了。

ライブやっている時もうすうす予感しておりましたが、このところまた楽器の弾き方で気づくところがあり、それを試して当日に臨んでみましたが、やはりものすごいいいアンサンブルになりました。

録音を確認してそれをさらに確信。

年始にそれに気づいてからとてもよいグルーブです。

どしどしこれでやっていきたいと思います。

レッスンでも伝えられそうなことなので、

ぜひ習いに来てください。

お気軽にお問い合わせください。

というわけで次回リーダーライブは4/19(金)@亀有Jazz38です!

ぜひ聴きにいらしてくださいませ。

日付は前回のものです。お気を付けください。

というわけでどうぞよろしくお願いいたします。

物理のかべ

動画制作のおてつだい

人間は100万回Gメジャースケールだけを練習すると多分こうなります(笑)。

あとこれも。

教育的エンタメとして楽しくやっておりますのでよかったら見てみてくださいー。

YouTubeにまた動画をあげましたよー

レッスン用の動画を作りましたよ。

レッスン用といってもそれなりに一般の人が見てもおもしろげなお話もしていることもありますのでぜひご覧になってください。

チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。

レッスンもやっておりますので、ぜひ習いに来てくださいね。

詳しくはレッスンのページをご覧ください。

自社独自開発。

自分も本当によく応用して使っております。 興味津々。

ライブのお客さんからよくある質問に答えてみました。

ベースを弾きながらアドリブもコードも弾くというのはみんなびっくりしてくれます。

オルガンプレイヤーがベースを弾きながらほかのパートも担当している時に頭がどうなっているのかを解説しております。 音楽家の身体の使い方を説明してます。

腕の振り方をどのようにやるか。

一つの動作を深めることで世の他のことにも応用できますね。

呼吸についてもついでにお話ししておりますよ。

レッスン動画いくつかあげましたのでよかったら見てね

最近教材にもなりそうな動画をいくつか撮ったのでこちらにも上げておきます。

ぜひご覧になってください。

レッスン受けてみたい方も大歓迎です。

メールフォームあるいはライブの場所で直接お気軽にお問い合わせください。

↑

左手の強化を目標に、両手でのメジャースケールをどうやって普通に上手に弾けるかという動画です。

こういう基礎連をやると単純にクオリティあがります。

↑

リクエスト頂いたのでお答えしてみました。

スイング感をどうやって身につけるかという話。

↑

ジャズのジャムセッションが何やってるか分からなくて怖いかもしれませんが、ここら辺の流れを憶えておけばわりと安心です。

ぜひ参考にしてみてください。

それでも不安なら見学でもよいので来てくださいね。

だいぶ奏法とかも変わりそうなきがします

基礎練も大事なのですけど、人の演奏を生で見たり聴いたり、動画で色々気になって調べて研究していると日々発見があります。

というわけでメモがてら。

・右足(エクスプレッションペダル)の使い方かえてみた

基本の音量のところを前よりも上げて、敢えて音量を大きく変えずに弾いてみる。

レスリーのストップで聴くに耐えられる音色になるのだなあ。

ふしぎです。

あとリズムの出方が全然変わりますね。

ふしぎです。

結構オルガンって音量変えずにそのままで弾いてもサウンドするのだなあと。

まあいつでも動かせるスキルが身についた今だからこその対比なのかもしれませんけど。

しばらくはこの方向でいろいろためそうと思いました。

・ドローバーセッティング

わずかのセッティングの違いでフィットするジャンルというか雰囲気とか、間がもつ音になるんだなと改めて認識。

とくに左4つのドローバーのバランスがものすごい大事ですね。

自分の本当に好きな音は一般的なセッティングからほんの少しだけアレンジしなければならないのですね。

・ゴスペル的なハーモニー

うまくいく時といかない時の差についていろいろ考え中。

ドローバーセッティングもかなり影響を受けるのですね。自然にそういうアイデアが広がるようもっと細かなセッティングの追求をするところから始めてもよいかもしれません。

それに伴ってm7-5みたいな響きをもっとうまく積極的に、自由に扱えるように練習しようとおもっております。

あとサブドミナントマイナーみたいなサウンドもですね。

もう少し体系化できるとよいのですけど。

とりあえず動画とかいろいろ見続けてみようと思います。

・フレージング

どちらかといえば目立つところというよりは、つなぎの目立たない部分(これらを弾いている時間の方が長いかもだけど)で自分が満たしたい方向がすこし見えてきました。

ただのつなぎなのですが、相当頭を使うというか慣れるまでだいぶ訓練と準備がいるようなことを練習しております。

それによってつなぎのサウンドの時にものすごいよい感じにハーモニーもリズムもフィーリングも出せる気がするので、いわゆるみんなが想像する一般的なフレージングに戻った時(表現難しいけど)にその効果が何倍にもなるような印象を出せることが期待できてます。

あとはそのやり方をもっと精度をあげていくのみ。

自分がやりたい歌い方みたいなのが少しだけ見えてきてうれしいので、仕上げていきたいものです。

このやり方ならジャンルを問わず機能しそうだし、自分らしい表現でそれでいて満たされる感じに向かえそうです。

というちょっとしたメモです。

ただの自分向けだけどとりあえず備忘録がてら。

レッスン用アプリつくれるかな

ついでにアンサンブルの話。ギターでコンピングしない人とか。

前の記事でアンサンブルが当たり前のようにうまく成立していると幸せという話がありましたが、昔から気になっているアンサンブルでこのところもいくつか気になることがありましてついでに書いておこうと思いました。

ライブでもセッションでもよく見かけるシーンですが、オルガンやピアノと共演しているギタリストが伴奏に回っている時にギタリストが完全にお休みしてなにも弾いていないのをよく見ます。

個人的にはギターも伴奏楽器でしかもギターでしかできないことがいっぱいあると思っているので、ジャズであってもどんどん最初からバンドサウンドづくりに参加していって欲しいといつも思います。

ところが実際はフロントに誰かいてオルガンとギターとかピアノとギターとかだと最初ギターが完全に様子をみて、しばらくしてからちょっと弾き始めたりとかをやる人をよく見ます。

オルガンソロになったときですら最初様子を見る人がいます。

多分そういう人はピアノソロでもそうなんだろうと思いますけど。

これって弾きすぎないとか、スペースを作ってとかそういう知的な意図をもってやっているように見えるのでしょうけど、実際一緒にやると遅れて変なタイミングで話に入ってくる感じでやりにくいことが多いです。

伴奏やアンサンブルが上手でない人がいてほしいときにいなくて、しかもへんなタイミングでやってくるから共演者としてはかなりやりにくいです。

想定していたあるべきものが最初にないし、それをフォローしようとしてがんばってたらもうどうでもよくなってから関係ない話がきて、いまさらそれ込みでソロやるのしんどいみたいな。

平たく言うとアンサンブルの速度が遅すぎといいますか。

伴奏とかアンサンブルが上手いなあと思うギタリストはそもそも抜けていてもそんなこと感じさせないですし、大体いてほしい時には最初から必ずいて、さらにリズムも音色も邪魔することなく、適切なアイデアや発見を与えて続けてくれます。

かならず親切にコンピング(伴奏)してくれという話でもないのでなんといっていいやらなのですけど、おそらくギタリストはセッションとかでピアノの伴奏をまたはピアノと同時に伴奏したときにピアニストに伴奏しないでくれと怒られたりする記憶があって警戒しているような背景もありそうなんですよね。

この問題はギターがジャズ界では立場が弱く、ピアノはメジャーな楽器という力関係も多分にあるでしょう。

さらに突っ込んで言うならピアニスト側のピアノ至上主義が強すぎる傲慢さが原因になっているケースも半数くらいはあるのではと思っています。いろいろな演奏を聴いている限り。

平たく言うとピアニスト全員が素晴らしいアンサンブルができるわけではないということです。

しかし、日頃一人でピアニストがバンドのコードを担当することが多いジャンルでもあるので(それはそれでかなり重要なポジションですが)、打楽器やベース以外との伴奏のコンビネーションを意識しなくても問題なく生きていける特殊な状況が原因の一つでもあります。

もちろんピアニスト側も伴奏の内容には誇りをもってやっているだろうというのは容易に想像がつくし、その内容もほかの楽器よりもハーモニー的に高度なことをやっているというのは異論もそれほどありません。

ただその弊害がコード楽器が複数いる時に無意識かもですが、ここでも自分がハーモニーを担当しきらねばと思い込んでしまいがちではというところが気になるところなのです。

コード楽器(たとえばギターとピアノ)が二人いるならもちろんギタリストはピアニストの高度なハーモニーやブロック奏法をやっている時とかにはぶつからないように細心の注意を払う必要がありますが、そういうシチュエーションでも必要なところに一発入れた方がよりよくなるケースなんていっぱいあります。

なのにギタリスト側もあきらめて最初からなにもやってない状態ってアンサンブル的にその人いる意味あるのみたいな気もします。

変な話サックスだって伴奏の時単音で伴奏に参加したって良いのです。それが音楽的にコミュニケーションがとれたよいものなら。

そんなわけで脳死で最初様子をみるタイプのギタリストというか音楽家になるよりも、伴奏であろうと最初から音楽に全力で向かってくれる音楽家がよいなあという話でした。

弾かないなら全力で弾かない。

弾くべき時はすぐに弾く。

ドラムもピアノもベースだって弾かない方がいいことがあれば弾くのやめるべきだし、もちろんオルガンだってそうです。

失敗しながらでもいろいろ間合いとか学んでいかんとです。

自分も含めて挑戦はしていかないと。

できるふりしてるのなんてすぐみんなにばれてしまってるはずなので。

前のブログで当たり前の適切なコミュニケーションという話を書きましたが、お伝えしたかったことはこういうことでもあります。

音楽的にあたりまえだけどあたりまえでないかなしみ

自分のブログなのでもう少し厳密に補足しておくと、ここでいうところの当たり前とは

プロフェッショナルの音楽家としては実に当たり前のことだと思います。お前ら何年やってるんだ(笑)、といわれてもしょうがないくらいにも見えなくもないです。

なんとなくうまく演奏できるようになってきた気がする。レッスンもしますよ。

なにを今さらという話ですが、このように芸の道は長いもので、20年ほどいろいろあれこれ工夫してきましたが、ここに来ていままで訓練してきたことがようやく統合されてきた感じがします。

なかなか自由なところもあってよい感じです。

とくにここ1年くらいの思っていたことが漸く馴染んできて、といっても演奏中かなり注意しながらですが、いろいろなことをリアルタイムで意識しながら実行することで共演者やお客さんのリアクションにとても良い手ごたえを感じております。

うーん。長い時間がかかりますな。

なかなか自分で反省してみたいなのの繰り返しなので正解なんてわからないまま試行錯誤せざるを得ないのですが、その試行錯誤もこのところ結構いいポイントを捉えられてるぽいです。

傍から読むとなんのこっちゃという文章ですが、まあ一つ一つの動作や思考は割とちゃんと説明できるくらいは考えてきたので全部何やってるのか自分では説明できるので、ほかの人もやろうと思えば同じことできるはずです。

ただ一つ一つの動作をちゃんとやって統合していくのにはそれなりに時間がかかるかもですけど。

ここら辺になってくると漸くフィジカル的な速さとか精確さをより追求する理由が出てくるので、時間を見つけてどんどんそこらへんも強化していこうというのが目下の課題です。

30代まではいろいろ試行錯誤の失敗の方向で頑張り続けることもいっぱいありました( ノД`)シクシク…。

ほんと始めたての時にもっと知っておきたかったことだらけです。

いまは多分大丈夫なはず。たぶん。

しかし今後もいろいろそういうひらめきはあるのだろうなあとも思います。

まあ自分のような専門家がいろいろ全力で失敗も含めていろいろやり続けたから今最短ルートで伝えられることもあるわけでして、ぜひ気になる方はレッスンも受けに来て下さい。

総合的な音楽のことでもあるのでこの際楽器だろうが歌だろうが問題ないです。

コメント欄にレッスンのお問い合わせも頂きますが、なにぶんコメントの新規投稿についてはこちらのメールの設定の問題などから月に一度くらいしか確認できないので、メールフォーム、あるいはフェイスブックやインスタグラムなどのSNS経由でご連絡いただいた方がお返事は早くなりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

元日早々動画をあげました。オルタードスケールのおぼえかた。

とりあえず思い立ったので久々にYoutubeの動画を上げました。

その勢いでチャンネル登録者が地味に200人を超えました。

役に立ってたらよいですなあ。

なかなか世の中のみなさまがオルタードスケールを憶えるのが難しい、なんかここらへんのハードルの高さみたいなのがジャズ学習の難しさにつながっているような気がします。

実際分解して考えればそれほど難しくないのですが、難しいキーの時に分からなくなるからすべてを諦めているだけのような気がします。そういう時に分解して考えればこれほど見掛け倒しで難しくないこともないのではないでしょうか。

逆に言えばたくさんの人が躓いているので、じぶんだけこのやり方をやれば人よりもだいぶ先に行けるともいえます。ほんの少し分解して考えるだけ。

というわけでその第一歩としてだれでもオルタードスケールが全キーで導き出せる簡単な方法に気づいたので動画で説明しております。

メロディックマイナースケールから導くのも実はだいぶ簡単ですが、今回はもう1ステップ省さらに省略できそうです。

ごらんください。3分以下と手短です。

さらに気が短い人向けに30秒以下の結論だけのショート動画もためしに作りました。こちらです。

レッスンの生徒さんも大歓迎です。

詳しい情報はレッスンのページをご覧になってこちらまでメールを頂ければ必ずお返事します。

お返事がすぐない場合は何らかの原因で届いてない可能性があるのでその時はコメントなどでご連絡いただければ幸いです。

リズムと音色についていろいろ研究しております

たまには音楽のことも書きましょう。

ちゃんと日々研究しております。

以前にも書いたかもしれませんが、リズムと音色はやっぱり大事というはなしです。

ここら辺は音符的な意味でのフレージングやハーモニーと違って数値化しにくいものなのでなんともみんな実はそれほどちゃんと深めていないところのような気がします。

雰囲気とかもそういうことなのですが、譜面にかけるものより実はこちらの領域の方が音楽的には遥かに情報量が大きそうな印象です。

採譜したフレーズを弾いてもいまいちサウンドしないというのは実は音色とリズムがちゃんとできてないからということが理由ぽいです。

逆に言えばここら辺がちゃんとしていれば普段弾いていることで十分よいサウンドが得られるということです。

文章にしづらいのですが、概略として簡単にまとめてしまうとリズムとは「どこにアクセントをつけるか」ということが結構本質に近いのかなあなんてことがちょっと見えてきました。

アクセントといってもこれも音量、音程いろいろな情報を含んだ音色を伴った話にもなるのですが。

ここらへんをちゃんと意識するといわゆるグルーブするとかグルーブのポケットを作ることとかも管理できそうなところです。

踊る動作とも密接にかかわっていると思います。

メトロノームや打ち込みのドラムで練習していると、リズムというより一定のパルスに対して練習することになるので、一生懸命練習すればするほどアクセントをつけるとかから遠くなっていくのだなあと思うし、よく固いリズムや、つんのめった8分音符を弾いてしまうのってこういうことが原因なのだなあとも発見することができました。

音色もタッチとそのニュアンスがかなり重要で同じ音符に見えるものでもタッチ、触れ方でリズムが固くて合わないとか、逆に簡単にバンドに混じるとかが起こります。

ここら辺を演奏中にどれくらいどこでその音色のメリハリをつけるかが少なくとも自分がよいと思う音楽には大事な要素だということです。

そんなわけで言い方難しいけどタッチとしては抜いておいた方がよい時間もいっぱいあるわけです。

うーん、すごい概念的な話になってしまってますが、こういうことはなかなかちゃんと説明すると大変なので、知りたかったらぜひレッスン受けに来てくださいませ。

ここら辺さえしっかりしていれば多くの人は普通にセッションして楽しむくらいなら今の持っている技術でほぼほぼ音楽的には十分になるはずです。

細かい理論のことも学びたかったら説明できますけど、どちらかというと優れたミュージシャンはここら辺の理解度が深いのだなあと常々思わさせられますのでご興味あればぜひメールにでもお問い合わせください。

生徒さんが覚醒する瞬間

バンド形式でのグループレッスンでバンドのアンサンブルについていろいろ教えております。

教え始めてもう結構年月は長いです。

いろんな楽器の方がいます。

サックス、ピアノ、ベース、ドラムがメインですね。

サックスの方が70台半ばの方で、ジャズは聴くだけくらいからサックス初めて、このレッスンにもしばらくしてくるようになって続けてくれております。

その方の成長のしかたが非常に興味深いです。

最初は譜面を見ながらやるものの人と合わせるときに人の音を全く聴けなくて一拍とか一小節とか普通にずれるという状態を繰り返していて、何度やってもできなくて、その状態がずーと続いておりました。メロディがそれだとさすがにどうにもできなくて見ている側としてはどうにも困るわけです。

しかし、ある時急にそれができるようになってずれても戻ってこられるようになってました。

ベースを聴いていたら分かるようになってきたとのこと。

(一応いろいろこういうアドバイスはしてきてます)

あるとき譜面ばかり見て周りの人とコンタクトとれない状態だったので、最初から最後まで譜面を見ずにやってもらいました。

それからしばらくして周りの人と急に普通にコンタクトとれるようになってきました。

それでもメロディからのアプローチとしてのエンディングの出し方がどうしても変だったのですが、これも今回急に全てが自然になってなにもおかしなことがなくなりました。

もちろんアドバイスしていた内容を実行してくれているだけなのですが、お話を聞いているとアドバイスをちゃんと自分の言葉で説明できるようになったのだなあと思いました。

これが理解するということで、しかもここに達すると急にそれにまつわることがすべてできるようになるから、そとで見ていると急にうまくなったように見えます。

もちろんその方が根気強くがんばったのが一番ですが、うまくなる瞬間とか本当に理解ができた瞬間というのは、外から見ているとこのように急激に伸びるものなのだなあと面白いです。

急に自転車に乗れるみたいな感じですかね。

このままどこまで伸びていくのか楽しみでなりません。

それがあまり年齢にかかわらず訪れるというのも非常に興味深いです。

自分もそのような急激な成長をしたいとおもいながら日々試行錯誤しておりますのではやくそういう瞬間が訪れてくれないかなあと願っております。

とりあえずジャズやるのに最低限必要な基礎力とは

基礎力は本当に大事です。自分ももっと伸ばさねば。

さてオルガンやピアノのレッスンを主にやっておりますが、楽器専門の技などももちろんありますが、レッスンやっていて思うのは楽器によらない共通する音楽的な基礎力はもっと身につけてもらいたい。

もちろん基礎力は天井なんてないのですが、ここではざっくり持っているとほぼほぼなんとかなるという基礎力ってどのくらいということをまとめておこうと思います。

コードのところがたくさんあってちょっと大変かもですね。

まあよくやるキーについては少なくともできるようにしておきたいところです。

<ジャズとかやるのに最低限ほしい基礎力>

リズム

・曲を聴いて4分音符で手が叩ける(ちゃんと合う)

・これから弾こうとしているテンポで手が叩ける

・メトロノーム鳴らしながら4,8, 16分音符、1拍3連,2拍3連がすぐできる(手を叩くのでよい)

・メトロノームに合わせてそれなりにずれずに演奏できる

・できれば2,4拍のみにメトロノームを聴いて曲を演奏する

スケール

・メジャースケール(ドレミファソラシド)がどのキーでもすぐにまちがえず弾ける

・メロディックマイナースケールがすぐ弾ける(メジャースケールのミを♭させるだけだから憶える必要もないかも)

・ディミニッシュスケール3種類をすぐに弾ける

・ホールトーンスケール2種類をすぐに弾ける

・ペンタトニックスケールがどのキーでもすぐに弾ける

・ブルーノートスケール(ペンタトニックが弾ければ一個足すだけ)がどのキーでもすぐに弾ける

コード(どのキーでも)

・メジャーコード(ドミソみたいの)がすぐに弾ける

・マイナーコード(ド♭ミソみたいの)がすぐに弾ける

・ドミナント7thがすぐに弾ける

・メジャー7thがすぐに弾ける

・マイナー7thがすぐに弾ける

・ディミニッシュコードがすぐに弾ける

・7 m7 M7 などのコード表記を見てすぐにコードの37音(C7ならミ♭シ)がすぐに弾ける

・コードの単純な転回形(ドミソ→ミソド ソドミみたいな)のがすぐに弾ける

くらいでしょうかね。

実際は結構セッションに慣れた人でもこの中の半分もできない人も少なくないでしょう。

なのでこれだけを「すぐに思い出して(ここ大事)」できるような基礎力があればかなり優秀なのかもしれません。

ただ、これがこのジャズ的なジャンルの音楽をいろいろな状況で対応するための最低限だとは思います。

あらゆる場面で必要になるスキル達だと思います。

ここから先はより複雑になるかもですが、あとは組み合わせとより細分化くらいでほぼ対応できると思います。

それと並行して曲を憶えたり、フレーズをコピーしたり、楽器の操作を憶えたり、音を聴く訓練をしたり、いろいろな練習があります。

ただ基礎力に関してはこのくらいあればという大体の目安なので分かりやすくリスト化してみました。目標は立てやすいかもですね。

みなさんはどれくらいできるでしょかね。そんなに素早くなくてもよいので、すぐに実行できたり思い出せることが大事だと思います。

まあこればっかりじゃ頭がつかれるので楽しく弾く時間もまた大事ですけど。

レッスン:耳のトレーニング

割と最近改めて気づきましたが、世の中ベースというか低音部の音程にそれほど関心が向けられてないことが多いみたいです。

自分はもともとハーモニーもベース音も普通の人より好きだったから気づかなかったのですが、どうもそうらしい。

ついでにレッスンで耳のトレーニングもやりたいとは常々思っているのですが、音を聴くということの定義が人によって様々なので、音を聴くということを言ってもそれぞれの人のレベルで聴いてはいるのですが、それでは演奏上不十分なこともあるわけです。

特に鍵盤楽器は楽譜の音符の要素が強いのでどうしても忘れられがちなスキルです。

ここら辺をどうやって鍛えていくとよいかなあと思いましたが、その人が知っている曲をメロディとベースだけでよいので、違うキーで練習してもらうというのが今のところよいなあと思っております。

移調ってやつですね。

知っている曲だから音程感はなんとなくわかるけど、いいかげんんに弾くとその曲に聴こえない。というわけで頭の中で先回りして聴こえている音をちゃんと探して弾かねばなりません。

そして譜面がないから耳を頼りにやるしかないです。

「その曲がその曲に聴こえるか」

これを元のキーでそのように指示してやってもらってもどうしてもそうはならないもので、移調していると結構ちゃんと自分の音を聴くようになっていると思います。

移調は割と難しいのでみんな最初は時間はかかりますが、今のところやってもらうとメロディはちゃんと見つけられると思います。

メロディとベースだけで十分に曲に聴こえるので、あとはベースの音程さえちゃんと聴こえて来れば低音への関心も高まるというものです。

というわけでこんな感じのこともレッスンでやっております。

やることはほかにもたくさんありますが、ゆっくり時間とってやるようにしておりますので、興味のある方はレッスンも受けにきてください。

オンラインレッスンやっております

久々にオンラインレッスンをやってみました。

Zoomを使っております。

久々に使ってみて思ったのですが、前より音質よくなってませんかね?気のせいでしょうか。

このクオリティならオンラインレッスン増やしてもいいなあと思ってしまいました。

ちなみに現在のセッティングは

スマホ(AQUOS sense3)にヘッドホンのゼンハイザーHD598を接続するだけです。これで内蔵マイクもばっちり機能しております。

今回導入したこのヘッドホンの音がいいだけなのかもしれませんけど、これだけでもだいぶ快適です。

向こうには内蔵マイクででもいい感じに声と楽器の音が伝わっていることを願っております。

最近USBコンデンサマイクのFIFINE K690も買ってしまったので、

うまくこれを生かせるような置き方を考えてやってみようとも思っております。

よりいい感じの音になってくれればよいです。次回挑戦してみようと思います。

というわけで、結構いい感じの環境でリモートオンラインレッスンもできるので、もしよかったらぜひレッスンのお問い合わせもしてください。おまちしております。

もちろん対面で来られる方は対面でいらしてほしいです。

ひさびさにレッスン動画あげました

ひさびさのレッスン動画投稿です。

改めて基礎は大事ということで、今回は目に見えにくいところですが、本当に差が付くところなのでこういう練習はどのレベルの人もやってほしいものです。

自分ももっと精度上げていきたいです。

オルガンとかピアノもちゃんと弾いてます

長く続く自粛という名のよくわからない状況ですが、楽器の練習はちゃんとやっております。

というわけでオルガンもいろいろ練習しておりますが、左手のベースの弾き方をずーっといろいろ試しておりまして、皆さまに聴いてもらったときにつたわるのかわからないくらいの変化かもですが、ちょっと進歩したかもしれません。

特に8ビートとか16ビートとかでの細かい音のニュアンスとかなのですが、それで仕上がりが違うので、なるべく意識を切らさずニュアンス入れようとがんばっております。

エレキベースとかのニュアンスとかもかっこいいですからね。

そんなわけで年々一つの音への気をつけるポイントが増えていって大変になっていくのですが、そっちの方が楽しいのでしょうがないですね。

これで速く弾くとかよりハードルが高くなるというものですが、当たり前にできるように日々訓練です。

YouTube動画もあげてます

というわけでYouTubeチャンネルやっております。

詳しくはリンクをたどってくださいませ。

今のところメインのコンテンツは

・レッスン用動画

・マイナスワン動画

の2つでしょうか。チャンネルには ライブの映像も上げておりますが、それは今は逆におまけみたいになってしまってますけど。

・レッスン用動画

主にレッスンで説明していることの復習用です。

難しくない話がほとんどですが、大事な基礎、基本だったり。

これだけでわりとなんとかなるようにと設計しております。

・マイナスワン動画

主にオルガンやピアノで一緒にセッションする実戦的な練習用動画。

アドリブや伴奏はもちろん、イントロやエンディング、時として掛け合いもあるので、ぜひやりながらいろいろ学んでほしいです。

というわけで練習、学習メインになってしまってますけど、ぜひ有効活用してみてください。

レッスン受けてみたいという方はこちらのサイトのメールフォームにお問い合わせくださいませ。

なお、動画で取り上げてほしいトピックやマイナスワン用の曲などあればこちらでも、メールフォームでもYouTubeでもどこでもよいのでぜひご意見くださいませ。

MUSUPやってます

というわけで先月からスタートしたMUSUPプログラムですが、順調にやっております。

参加者の方は今の状況が落ち着いてセッションに参加して実感がわくところとは思いますが、着実に練習に取り組める状況になっているという成果は間違いなくでてます。

触れてる時間が倍以上になっているはずなのでよいと思います。

詳しい内容は前の記事かメニューから入ってみてくださいませ。

他の方からのご参加もお待ちしております。

よろしくお願いいたします。

オルガンの音をとる練習、映像も

せっかくちょっと環境があったのでオルガンの音と画をとってもらいました。

こんなかんじです。

マイクの録り方は工夫してみました。

音と画はあわせただけで未処理ですが、録り方がよいと音について関してはパソコンなどで処理すればするほどレンジがせまくなったり、音は悪くなるのだなあと改めて気付きました。

レコーディングした後ではいろいろ処理をすることはもちろん多いのですけど、音は今回のが好きですね。

さてさて、今回の動画は自分のチャンネルのものではないのですけど、自分の方のチャンネルでもいろいろ練習素材やレッスンの復習になる便利な動画をいっぱい上げてるのでぜひご覧になってくださいませ。

チャンネル登録やよいねボタンもよろしくお願いいたします!

ピアノの弾くときの身体のつかいかた

ピアノ弾く時の身体のつかいかたを学んでおります。いつも通り総当たりで試したり。

いろいろ動画見てたりしたら気づくことが多かったので。

というわけで、イスが低くなったり、身体の動きも前後に倒したりせねばならなかったりいろいろおもしろいです。

実際音も狙い通りになったりするもんです。

正しいのか知らんけど。

説明書くのはつかれたので、気になった方は聞いてくれたらおこたえします。

レッスンで生徒さんに新しい動き教えているときの生徒さんの気分です。

4つくらい同時に気をつけ続けないといけないので、ちょっとずつ慣れていけたらよいです。

新しい動画

こちらにその都度のも大変なので、リンクをはっておきます。

YouTubeのページをご覧頂ければ新着動画をご覧に頂けると思います。

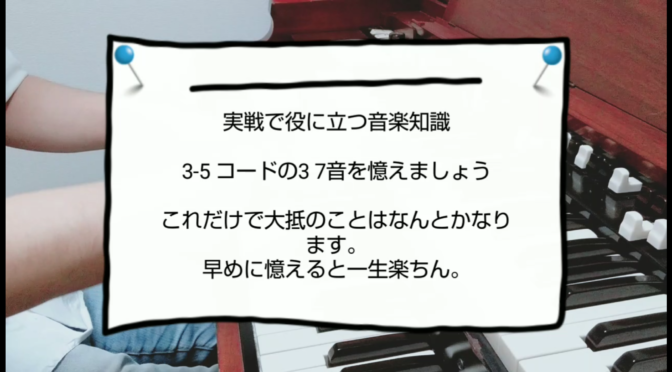

新しく3 7音やヴォイシングについて、練習用マイナスワン動画なども更新しました。

ぜひご覧くださいませ。

1人デュオとかレッスン動画とか

また1人デュオやってみました。

I’ll Remember Aprilというスタンダードです。

いろいろクオリティあげたいです。

そのほかセッションへの準備動画も上げました。

ごらんくださいませ。

Musup!

メニューに追加しました。

主にレッスンに関するお話です。

プロ活動をする人たちにとってももちろん、他の仕事(主婦でも学生でも)などがメインの人にとっても、楽器がうまくなればあるいは音楽的な成長があれば人生が変わるものと思っております。

楽器あるいは音楽うまくなる

→・直接的には演奏誘われる、だれか誘う、人前で弾く、セッションいってみる。結果誰か知らない人と知り合う。なんかおこるかもしれない。

→・達成感や自信や成功体験が身につく。心も豊かになるかも。プライスレス。なんかおこるかもしれない。

まあ媒体は楽器でなくてももちろんよいのですけど、たまたまレッスンで知り合った音楽好きのみなさんには音楽は楽しいものであるから、楽しいことを通じてなにかよいことが将来起こるよう願いながらレッスンしております。

そこでよりなんかおこるかもしれない確率を上げるべく悩んだ末に閃いたのがMusup!(ミューザップ)というレッスンのプログラムです。

詳細は長くなるので良かったらメニューからMusup!ページでご覧くださいませ。

ずっとどうにかできないか考えてたらある日閃くものです。

これが正解かはわからないけど考え続けるって大事なのだなあ。貴重な経験です。

閃く瞬間はテレビのなんかの発明を思いついた人再現VTR的な。

基礎が大事の動画とか

また2つほど動画を更新しました。

今回はコードの基礎の3 7音、みなさまがきらいなアレです。それと装飾音についてですね。

チャンネル登録やいいねボタンもぜひよろしくお願いいたします。

オンラインレッスンもやっております。

どうぞよろしくお願いいたします。

動画作りながら演奏をまなぶ

このところ家にいてばかりなので、動画作りに励んでおります。

YouTubeのチャンネルにワンポイントレッスン(というかレッスンの復習用とかにもとても有効)、オルガン練習用のマイナスワン動画も作ってます。

ぜひチャンネル登録やいいねボタンをおしてください。ご意見やご要望もお待ちしております。

動画もとりあえず完成度をあまりきにせずぽんぽん作っているのですが、やっていればちょっとずつなにかがうまくなっていくのかなあなんて思ってます。

とりあえず質より量で行きますので、みなさまどうぞよろしくお願いいたします。

マイナスワン動画は主にオルガン用ですが、ベースやギターやピアノでもそれなりにあわせやすいと思いますのでぜひ使ってみてください。

それに際して自分のギターをメトロノームと合わせて独りで弾くのですが、いろいろ難しいですね。

楽器のスキルはもちろん足りないのだけど、合わせたときのことを想像したいけど、伴奏ないと思い出しきれないところとかが出てきますね。

何個かやっていると録画するときに向いている自分のテンション感とかもちょっとずつ分かってきました。がんばりすぎないみたいな。

それとともにギターという楽器のチューニングの難しさをとても感じております。

温度変化や押さえ方なのか分かりませんが、よいピッチ感を探す旅は長くなりそうです。チューナー見ただけではよく分からないです。

そもそも楽器の調整がうまく行ってない可能性も大です。

ナット(ヘッドのとこについている弦をのせるパーツ)ぶつけてちょっと割れてるし、ペグ(弦を巻くやつ)もいまいちぽいし、弦も古すぎるし。

というわけでまずはナットから交換してみようと思います。

学ぶこと多いですね。

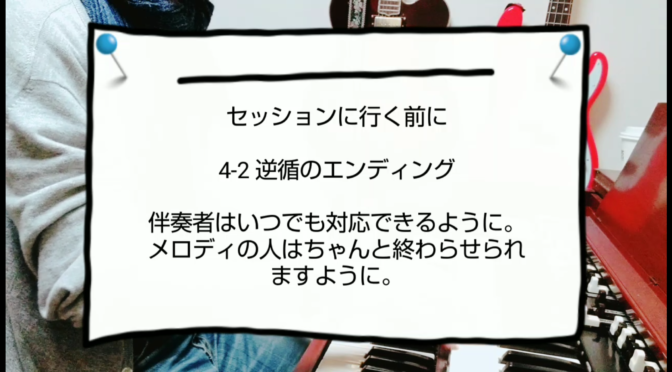

初心者向けセッションに行く準備動画など

日々いろいろ動画をあげております。

この機会にぜひいろいろ学んでくださいませ。

今回はセッションに行きたいけど分からないこと多くて困っている人に向けた動画などです。

オルガン用マイナスワンも作りました。

テンポが早くて難しかったです。

とりあえず限定公開。

マイナスワン動画といっしょに弾いてみた

というわけで練習用マイナスワン動画のギターにオルガンを合わせてみました。

けっこう楽しかったです。

こんな感じで練習に使ってみてください。

all the things you are マイナスワン動画

練習用マイナスワン動画の追加です。

今回もがんばってギター弾いてます。

前回の動画と違って今回はなんと公開してみました。どきどきです。

というわけで例によってあまり弾けてないけど、練習用に楽しめればと思います。

よろしくお願いいたします。

練習用マイナスワン動画作りました

オルガン練習用のマイナスワン動画みたいなの作りました。

オルガン練習用なので、がんばってメトロノームに合わせてギター弾いてます。

全部ワンテイク一発撮りなので一部いまいちなところもありますが、試しに自分で合わせて弾いたところまあまあ楽しかったです。

オンラインレッスン用にも、日々の練習用にも使えると思いますので、ぜひ活用してくださいませ。

ちなみに、クオリティ的にこれを公開動画にする勇気はまだなかったので、限定公開なのですが、このページからとかURL知ってればいつでもいけるはずです。

新作も作れればと思っております。

曲のリクエストとかあれば教えてくださいませ。

練習環境ですが、スマホ+Bluetoothスピーカーとかで楽器と合わせるのにちょうどよいと思います。

新しい動画 ダイアトニックコードみたいなの

新しい動画作りました。

ダイアトニックコードみたいなのとセカンダリードミナントについて。

生徒さんはぜひレッスンの復習に使ってくださいませ。

基本の動きは極めると武器になります

というわけで、最近は基本的な練習をしてます。

普通のメジャースケールとかを速く弾く。

誰でもできるとは思いますが、結構な速さで自在に音楽の中に入れられると、それだけで強力な武器になることが多いです。

速さ=力 みたいな感じですかね。

身も蓋もない感じですが、速く弾けると圧倒的に強いです。

じゃあ練習しましょうというわけで。

8分音符、16分音符の弾き方とか。

いろいろやっていたら改めて気づくことがあって、このやり方なら再現性あるかと思います。

というわけでこれらも動画化そのうちしたいのですが、みんなが悩みそうなポイントなので、みんなに伝えつつ自分も上手になっていけばよいなあと思っております。

オンラインレッスン

こんな時期なのでライブはおろか、レッスンもしにくい状況です。

一応こちらは衛生に気をつけつつ、移動もほとんどなく(いつもながらあっても車)なので割と隔離されております。

来られる方は問題ないです。

それでも心配な方はいらっしゃるので、臨時でスマホ経由でオンラインレッスンをします。

同期は難しいようなので、違う形でのレッスンになりますが、これを機に基礎的なところを固めるのはけっこうよい気がしました。

もちろん一人でもできることなのかもしれませんが、監視の目があるとやらざるを得ないので、実はよいかもしれません。

レッスンで割と自分にとって課題になるのが「どうやって家での練習のやる気をだしてもらうか」なので、効果ありそうな気がしてます。

というわけでお気軽にお問い合わせくださいませ。

また動画追加しました。足まわり。

時間を見つけて編集してます。

今回は足まわりの基本みたいな。

なにかリクエストなどありましたらぜひコメントとかしてみてください。

やる気があがります。

チャンネル登録もよろしくお願いいたします。

やる気があがります。

説明できることできないこと

前回の記事のとおり動画を作り始めました。

ハモンドオルガンの基本操作から。

もちろんそのうちレッスン的なものまで行ければと思っております。

世の中にはYouTubeのレッスン動画がいろいろありますが、例えば「なんとかスケールの弾き方」みたいなのが割と再生回数が多いようです。

このような定量的な情報は再現性が高い、要するにそれ通りにやれば誰でもできるので、消費欲求的には満足度が高そうです。

実際、例えばコードとかもですけど、記号的に処理すると整理されて、楽になる部分は結構多いです。

ただ、ジャズ演奏に関して知る限りだと、ここの部分だけで止まってしまっている人があまりに多いので、かなり気をつけて学ぶ、というか自分で考える必要があると思います。

芸人の話し方とかに例えていうなら、おもしろいフレーズをただコピーして言ってもおもしろくない人もいるわけで。

タイミング、流れ、間、トーン、声の大きさ、人間関係などなど数え切れない様々な要素に加えてのそのフレーズで初めて成立しているわけです。

フレーズよりそういう要素の方が重要だと思います。それらは情報量が多すぎて言葉で説明しきらないけど。

他にもいろんな例えはできるでしょうけど、音楽になると割とこれを忘れてしまうことが多いと思います。

その最たる例がコードの形とかスケールとかフレーズとか。

音符にきこえてしまう感じです。

ここらへんの上辺ほいのだけをスピードと数で消費していくのがトレンドなのかもしれませんけど、それは自分にとって今はやりたくないので、現在の対面のレッスンも今後やる動画のレッスンも、どちらかというと音符以外に目を向けてやっている、やっていく予定です。

そんなわけでとりあえずはそういう要素のないスイッチやボタンの機能などから初めてみたわけです。

レッスンも現在受け付けておりますので、こういう事が気になる方はぜひ習いにきてくださいませ。

ハモンドオルガン基本操作の動画作り始めました

タイトルのとおりです。

レッスンで意外とみなさんが使い方の基本でも何度も戸惑うので、そろそろそういう答えがあることに関しては情報作ろうかと思いました。

あと日本語でハモンドオルガンの基本操作を個別のトピックで解説しているのはぱっと思いつく限り、それほどなかったので、これを期に作ってみようかと。

マニアックなジャンルかもなのでニーズがどれほどかはわかりませんが、暇を見つけてやろうと思います。

とりあえずスイッチの入れ方から。

すでにいくつか投稿しているので良かったらチャンネル登録と共にご覧になってみてください。どうぞよろしくお願いいたします。

レッスンの新規の生徒さん大歓迎

たまにはレッスンの宣伝でも。

当教室は山手線田端または駒込駅から徒歩8分と立地のよいところにあります。

ハモンドオルガンやピアノを学びたい、特にジャズをやりたい方にむけた教室です。

特徴としては他人と一緒に演奏することや聴いてもらう音楽をやることに焦点をあてているところです。

というわけでこちらに来る方には子供でも主婦であっても、世の中でやってるセッションやライブに出るような雰囲気でやっていきます。

もちろん強制はしてないけど、誰かにいわれたらやることもあるという原理です。

というわけでなんとなく新年とかからぼんやり、世界の見方かえたいなあとか、新しいことしてみたいとか、人生かえたいとか思っている方がいらっしゃればぜひいらしてくださいませ。

実際どうかわるかはわかりませんが、なんとなく他人と人前で普通に楽器を弾くようなことは当たり前にやれるように、ペースにあわせて誘導していきたいと思っております。

というわけで詳しくはレッスンの項目をご覧くださいませ。

お問い合わせもお待ちしております。

もちろんライブ会場でも大丈夫です。

学習の仕方を学習する

大学卒業してからは音楽の現場にて実地でいろいろ学んできたわけで。

それまでは自分で一から学ぶなんてことはほとんどなくて、誰かが親切に教えてくれてたきがする。

学習という行為については、そのような授業などから全体のシステムを把握して応用していくという点に関しては苦手ではなかったと思う。

ところが最近いろいろ機材の実験などしていて一つ改めて気づいたのだが、自分は 細かいことをなるべく全部試してみたいようだ。効率のよいやり方が得意だと思っていたが、どうやらそうでもないらしい。システムを把握するためにあれこれ実験している感じだろうか。

ただなんとなく憶えているのは、大学時代サークルなどで学びはじめたときは、割と真っ先に全体を把握しようとしていたはず。まあまあそれでなんとかなった。

ところがしばらくして周りを見たりいろいろな音楽を聴くにつれて、把握しきれないというか理解できない部分が余りに多い。そこでいろいろ考えて試したりしはじめたかもしれない。

聞いても誰も腑に落ちる説明をしてくれないからだった。

そこからはいろいろ考えては試しの繰り返し。どのくらいのトピックについて考えたかとても数え切れないけど、そのほとんどどれもが部分的にはあってるけど全体としてはうまくいかなかったりするわけで。

そんなことをかれこれ20年ほど繰り返しているけど、幾多の失敗みたいなのを繰り返したおかげか、このところようやく真っ当な学習方法を身につけ始めた予感がある。

まああくまでも自分の中でだけかもしれないけど。

ジャンルを問わず、ここらへんのピントがたまたま最初からにぴたっと合ってる人は相当お得だなとおもう。

というわけでさらにがんばります。

ドラム手に入れました

ドラムセット頂きました。とてもよいもの。

といっても家に置けないので、友人宅に設置。

そんなわけでドラムも練習したくなりました。

基礎のたたき方を勉強中。

自分の学習速度はそれ程早い方でもないので、年単位で考えてます。

シンバル、ハイハット、スネアは余してるから、レッスン室に持ち込んで、うまくすればレッスン中に使えるかもしれない。

小さい音でなら使えるはず、、、。

アドリブしながらいいタイムでやる

アドリブをちゃんとアドリブとしてやりながらテンポを維持するのってとんでもなく難しいのですけど、その鍵が力を入れすぎないことと大きなタイムの枠組みを常に感じられているかと思います。

海外の事や他のジャンルは詳しくはないけど、日本のジャズミュージシャンはもっと全般的に気をつけねばならないと思います。

基礎の大事な要素のひとつ。

基礎もがんばります。

オンラインサロンが流行っているようだ

個人向けにレッスンの動画を作ることになりました。

普通に世のリアクションとかニーズを知りたいので、しばらく一部をYouTubeに公開するのもありかなとも考えております。

それに伴い最近はオンラインサロンが流行っているし世のニーズがあるなら、オルガン関係のレッスン(オルガンだけに特化せず音楽的なことももちろん)、機材のメンテナンスや改造、購入相談、機材レビューなどできる場所を作るのもありかと思いはじめました。

ちょっとしたパーツのやりとり、機材(電源ケーブル)プレゼント企画とかも楽しげですね。

このサイトではマニアックな記事もかなり多いですが、もう少し読者(いるのか知らんけど)の個別の疑問にこたえるようにできたりとかするのもありかなあと思ってます。

そこまで高くなくてもよいけど、変にならないためにも有料にもしたいとは思います。

メールでもコメントでもよいので世のみなさまのご意見もききたいところです。

腕の動かし方

鍵盤をただ弾くだけなら押したり触れたりすればよいのですが、音楽的によいニュアンスを伴って弾くのはまた違う動きのようです。

鍵盤で装飾的に黒鍵から白鍵に滑らす動きがありますが、その動きは聴感上ピッチも動くし、粘りも出るし、自分のやりたいサウンドに近づくというものです。

逆に普通に弾くときはこういう動きをしていないので上記のケースより味気なくなってしまいます。

というわけでうまいことこの動きを一般化しようとて、いろいろ実験しているのですが、一番分かりやすいのは「滑らしてるつもりで弾く」というごく当たり前だけどちょっと面倒ではあるやり方です。

結果手前に引っ掛けるような動きでもあるのですが、以前先輩が行っていた動きと同じであることがわかりました。なるほど、意図するところはそういうことなのかもです。

この動き、ギターとかでも応用できないかなと思っていたのですが、左手の使い方で同じ用に出来るっぽいですね。

音に深みが出て楽しいです。

こういう動きは音の抜けるタイミングがナチュラルに粘りが出たりして、ピッチの変わらない鍵盤楽器の単音ですら、かなり奥行きが出てくれるので、実に大事であると思います。

ついでに動きを押す方でもやってみましたが、どちらかというと引く方が音は好きかなあという感じです。

もう少し研究していこうと思います。

EXPペダル修理したい

日頃ライブで使っているEXPペダル(Hammond EXP-50)のボリュームの挙動がおかしくなってきました。若干ぐにょぐにょするわけです。

わりと最近知ったのですが、これらEXPペダルやボリュームペダルは踏みしろで連動する可変抵抗(ギターとかについてるポット)を動かしているわけなのですね。

考えた人すごいです。

分解してみると弧の動きをより小さい回転に変換するみたいな装置です。機関車的ななにかです。

とまあ仕組みもわかったので、あとはこのポットを交換すればよいのですが、ぴったりこれに収まるポットが市販品だと見当たらないです。なぜマニアックなパーツを使うのだろうか。

しょうがないからメーカーに問い合わせようと思います。

コードの機能の基本からのパッシングコード

ゆっくり好きなことを弾くのは飽きずに楽しいです。というわけでレッスンでもやっております。

耳をよくするのにとてもよい学びがたくさんあります。

あまりに自由だととっかかりがないので、I IV Vの主に三つをつなげて一つのキーの中で遊べるようにします。

ここらへんは理論書にかいてあるトニックとかそういうのなので省きます。

ジャズ理論書はこういうことも書いてありますが、実際の曲の進行になると急に話が飛んでトニック感とかいまいちわからなくて、「あの前提はいったいなんだづたのだ?」となりがちなのですが、そこの間をうめる練習もできます。

その前に上の三種類の機能だけで割とうまいこと音楽が成立していくのですが、かなりクラシカルな響きです。とても美しいので、それはそれでオルガンにはとてもよいのですが、三種類以外にもいろいろ使いたいなあということで、三種類のどれかに行くときにコード進行を挿入していくという作業をします。ディミニッシュとかドミナント7thとか2-5進行とか。

するとかなりジャズやゴスペルの響きになっていきます。あら不思議。

特にジャズの場合、基本の三種類の間に挿入されている部分があまりにも多く、長くなっているために、三種類の機能をいまいち感じられなくなっております。

ですが、どこが基本の機能で、どこがそのつなぎかわかるとなるほど、この話も意味がわかるわけです。

文章で書くから大変に聞こえますが、シンプルな話で、要は基本の三種類の機能は変わらず、間への挿入がメインなんじゃないかというくらいの割合で増えてきてるのがジャズの信号なわけです。

いわゆる間の挿入の部分は機能的な話と関係ないので、キーの影響があまりなく、ハーモニーにテンションいろいろ入れたりしやすいのです。

コードの3 7音の話も主にここに関して一番力を発揮するみたいな。

キーの影響もすくないので、変な話フレーズ当てはめが一番活躍しやすい個所でもあります。

笑い事でなくて、それがなぜ活躍できるかというのが、こういう理由からだと分析できるところに面白さがありますね。

レッスンでもこういうことをやっているとものすごい発見が多いので、とても楽しいです。

もちろんあらゆるキーでもやれるようにするのが目標ですが、ここに気づけるとかなり目からうろこです。

基礎知識はごくわずか、コードの機能三種類だけでここまでできると感動すらありますよ。

人前で何か弾かなきゃというときなんか、これ弾いていればいくらでも飽きずに楽しめます。

気が向いたらこの動画とかもあげたいけど、まあそのうちそのうち。

コードの弾き方、バッキング

バッキング、いわゆる伴奏などでコードを弾くとなると当然コードをそのままあるリズムの形に弾くのが普通の発想であります。ノーマル。

そうするとあるコードに対してどういうコードを弾くかになるのは当然だとは思います。

もちろんハーモニーは横につながるものですが、どちらかというとこれは単体のコードの話です。

さて、バッキングでのグルーヴというかノリとかそういうものまで考えると、コードの構成音ひとかたまりというよりも、1音か2音か、それ以上でもよいけど、小さいユニットで交互なりに弾いた方が、音の高さでのアクセントや、細かいリズムなどを表現し易いし、何より、音圧的にも主旋律を邪魔しにくくなるのではと、よいことが結構あるわけです。

もちろんユニットの組み合わせは結構大事なのですが、そこまで複雑でなくてもよいようです。

これに気づくと結構楽しくて、伴奏でやるべきことが見つかったりします。

自分のソロ中でも、合間合間にコードを入れるのはかっこいいのですが、かっこいいのが目的というか、いい感じにわざわざコンピングをはさんだ方が、ソロのノリも全体の内容もあがるからだということがわかります。だからかっこよくきこえるみたいな。

なるべくいい感じのノリを出している時間を少しでも増やしていきたいものです。

というようなことをレッスンでも地道にやっております。

興味があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

右手の陥りがちな動き

たまにはレッスンの話でも。

左利きはよくわからないけど、右利きの人の右手の無意識の癖(無意識だから癖なのだけど)がいろいろな人に共通しておこりやすい気がします。

右手の方が自由に動くと思うけど、意外に罠がいろいろなところにあって、右手が実はそんなに正しくないかも。

特にかたまりの最初の発音には気をつけねばならないという話です。

詳しくはレッスンでやってるので、興味があるかたはレッスンを受けにきてくださいませ。