「ジャズ」タグアーカイブ

カシオガチ勢になる!CT-S500リハで使ってみた

レッスン動画も更新してますよ。レッスンにもきてね。大歓迎です!

レッスンやっております。@東京都北区 駅でいうと山手線の駒込あるいは田端から徒歩圏内です。

詳しくはこのサイトのレッスンのページをご覧になってください。

そろそろページの内容や料金も更新するかもなのでご検討の方はお早めにいらしてください。

ご連絡もこちらのサイトのメールフォーム、SNS、あるいは直接会場などでお気軽にお問い合わせくださいませ。

オルガンやピアノはもちろん、ギターを始め他の楽器や、歌の方のアンサンブルの指導なども可能です。

ジャズを基本にしておりますが、それに伴って色々なジャンルに通じる音楽の基礎をお伝えできればと思っております。

指導内容も実践的な視点から音楽の役に立つ知識や技術をおしえております。

こんなこと知りたかった!

みたいなことでお役に立てればなによりです。

たとえば

ブルースや一発ものをどうやって自然に弾くかについて。

このほかにもジャムセッションにどうやったら参加できるかなどの動画も上げておりますのでよかったらご覧になってください。

チャンネル登録もうれしいですが、レッスンやライブにいらしてくれるのがとてもうれしいのでぜひいらしてください。

レッスン受講生大募集 YouTubeもみてね

最近もいろいろオルガンのまめ知識、音楽全般のこと、鍵盤の技術、そのほかセッションの話など多岐にわたる動画をYouTubeに上げております。

チャンネル登録やいいねも宜しくお願いいたします。

動画もよいけど対面のレッスンはその人に合わせていろいろ時間かけてご説明できるのでぜひお気軽に受講しにいらしてくださいませ。

大歓迎でおまちしております。

詳しくはレッスンのコーナーあるいはメールでも直接でもお問い合わせくださいませ。

よろしくお願いいたします。

ホテルでのピアノ演奏でした

ギターの弦をエリクサーにしてみました

今月のYouTube動画を貼り付けております。みてねー。レッスンにもきてねー。

というわけで毎週の動画アップを目指してしばらくは頑張っております。

ぜひご覧になってチャンネル登録も宜しくお願いいたします。

他ではあまり見ない?とても役に立つ内容ですよ。

コメントもいいねもよろしくおねがいいたします。

そしてレッスンにもきてくださいねー。

コンタクトのところからメールを頂ければお返事しますのでどうぞよろしくお願いいたします。

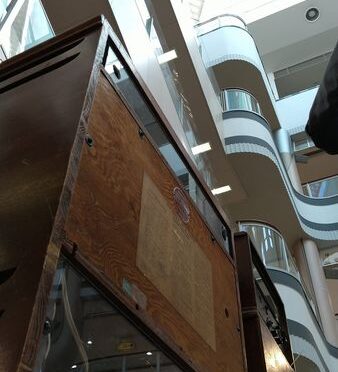

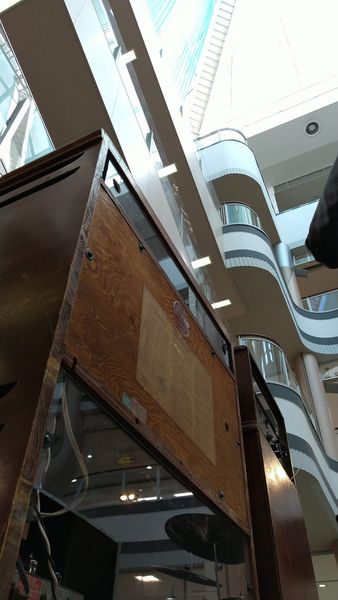

クリスマスはソロ演奏でした@上のノーガホテルビストロノーガ

ここ数年はクリスマスの仕事とかほとんどなかった気がするのですが、ようやくご縁なのかわかりませんが久々に季節のものをやらせてもらえるのでとてもありがたいお話でした。

しかも3日間。@上野ノーガホテル。

こんなかんじでソロでの演奏です。

クリスマスソングを中心に少しポップスやジャズスタンダードも織り交ぜてみました。

脚鍵盤使用率ほぼ100パーセントです。

一応こういうこともできるのですよ(笑)。

12月は久しぶりに道路も混んでいる感じがして師走感がありました。

ここ10年くらいの静かな感じがいい方に変わってきているのかなとも思っております。

1/31にもこちらの上野ノーガホテルビストロノーガでのライブ演奏に出演させて頂けることになりました。

歌とのデュオです。

ぜひ聴きにいらしてくださいませ。

というわけでこのようにレストランやパーティでの演奏もオルガンならどこでもどんな小さな音量でもできますので、会の彩りとしてお声がけ頂けたら嬉しいです。

メールを頂けたら必ずお返事をいたしますのでどうぞよろしくおねがいいたします。

ジミースミストリビュート的なライブになりました

12月に一人ツアーをやってみることにしました

そろそろ自分の活動をいろいろ広めていかねばという段階に差し掛かったとなんとなく自覚してきましたので、日本各地に足を延ばしていこうと思った次第です。

今回は岡山SOHOさんにたまたま行ったときに一人旅でも来てくださいというのがきっかけです。

そういってくれてうれしいです。

ただ東京から岡山はさすがに距離があるので、道中これまでにお世話になったお店やミュージシャンの方々の協力を仰ぎながらなんとか往復の予定がなんとなく作れたと思います。

スケジュールはまだ詳細が分かってないところもありますが、おおむねこのような感じでございます。

一人旅なのでせっかくなら観光とかもやりたいですね。

今回はできなさそうだけど中日にソロキャンプというかソロたき火をやるなんてできたらそれだけでたのしそうですね。

各地のみなさまぜひ聴きに、参加しにいらしてくださいませ。

またレッスンも時間が合えばやれますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

車移動なので、楽器を持ち込むことも可能ですし、お店でできたらとも思っております。

レッスンについては

http://www.youtube.com/@naoto.nishikawa

や、このサイトのレッスンページをご覧ください。

よろしくおねがいいたします!

シアスターゲイツ展でのソロパフォーマンス終えました。感想とか。

六本木森美術館シアスターゲイツ展でのオルガンソロパフォーマンス

小野ヒロフミトリオ レコーディングしました

森美術館でオルガンを弾いておりますよ。8月まで。

YouTube動画いろいろ上げております。レッスンとか。

ネクストステージ!たぶん。 リーダーライブでした。

リーダーライブやってきました。

@蕨アワデライト

ハモンドB3があるお店ですな。

というわけで初組み合わせながら楽しく終了。

ライブやっている時もうすうす予感しておりましたが、このところまた楽器の弾き方で気づくところがあり、それを試して当日に臨んでみましたが、やはりものすごいいいアンサンブルになりました。

録音を確認してそれをさらに確信。

年始にそれに気づいてからとてもよいグルーブです。

どしどしこれでやっていきたいと思います。

レッスンでも伝えられそうなことなので、

ぜひ習いに来てください。

お気軽にお問い合わせください。

というわけで次回リーダーライブは4/19(金)@亀有Jazz38です!

ぜひ聴きにいらしてくださいませ。

日付は前回のものです。お気を付けください。

というわけでどうぞよろしくお願いいたします。

セッションに行ってきました。なんかギターうまくなった気がする。

物理のかべ

動画制作のおてつだい

人間は100万回Gメジャースケールだけを練習すると多分こうなります(笑)。

あとこれも。

教育的エンタメとして楽しくやっておりますのでよかったら見てみてくださいー。

2023年もありがとうございました

レスリー2103mk2スピーカー交換142との比較レビュー的な

配信ライブに参加してみました

先日は超豪華なスタジオを新しく自分で作ってしまったギタリスト中藤孝二くんの配信ライブに参加してみました。

YouTubeに動画として残っているのでよかったら聴いてみてください。

初めて見る曲が多かったですが気合で乗り切る感じもおたのしみください。

レスリー2103mk2と142のスピーカー配線材かえたけど

四谷メビウスでジャズファンクバンド!

ギターでセッションしてきました動画

レッスン動画いくつかあげましたのでよかったら見てね

最近教材にもなりそうな動画をいくつか撮ったのでこちらにも上げておきます。

ぜひご覧になってください。

レッスン受けてみたい方も大歓迎です。

メールフォームあるいはライブの場所で直接お気軽にお問い合わせください。

↑

左手の強化を目標に、両手でのメジャースケールをどうやって普通に上手に弾けるかという動画です。

こういう基礎連をやると単純にクオリティあがります。

↑

リクエスト頂いたのでお答えしてみました。

スイング感をどうやって身につけるかという話。

↑

ジャズのジャムセッションが何やってるか分からなくて怖いかもしれませんが、ここら辺の流れを憶えておけばわりと安心です。

ぜひ参考にしてみてください。

それでも不安なら見学でもよいので来てくださいね。

ハルさんと楽しい飲み会

佐々木昭雄さんの訃報

最近年齢のせいなのか身内も含めて訃報が多いですなあ。

マイケルがあそびにきた

朝早くから千葉県富津のイオンに行きました

久々の鈴木直人カルテット

スタジオ作った人がいたから遊びに行ってみた

レスリー2103mk2ビビり解消

だいぶ奏法とかも変わりそうなきがします

基礎練も大事なのですけど、人の演奏を生で見たり聴いたり、動画で色々気になって調べて研究していると日々発見があります。

というわけでメモがてら。

・右足(エクスプレッションペダル)の使い方かえてみた

基本の音量のところを前よりも上げて、敢えて音量を大きく変えずに弾いてみる。

レスリーのストップで聴くに耐えられる音色になるのだなあ。

ふしぎです。

あとリズムの出方が全然変わりますね。

ふしぎです。

結構オルガンって音量変えずにそのままで弾いてもサウンドするのだなあと。

まあいつでも動かせるスキルが身についた今だからこその対比なのかもしれませんけど。

しばらくはこの方向でいろいろためそうと思いました。

・ドローバーセッティング

わずかのセッティングの違いでフィットするジャンルというか雰囲気とか、間がもつ音になるんだなと改めて認識。

とくに左4つのドローバーのバランスがものすごい大事ですね。

自分の本当に好きな音は一般的なセッティングからほんの少しだけアレンジしなければならないのですね。

・ゴスペル的なハーモニー

うまくいく時といかない時の差についていろいろ考え中。

ドローバーセッティングもかなり影響を受けるのですね。自然にそういうアイデアが広がるようもっと細かなセッティングの追求をするところから始めてもよいかもしれません。

それに伴ってm7-5みたいな響きをもっとうまく積極的に、自由に扱えるように練習しようとおもっております。

あとサブドミナントマイナーみたいなサウンドもですね。

もう少し体系化できるとよいのですけど。

とりあえず動画とかいろいろ見続けてみようと思います。

・フレージング

どちらかといえば目立つところというよりは、つなぎの目立たない部分(これらを弾いている時間の方が長いかもだけど)で自分が満たしたい方向がすこし見えてきました。

ただのつなぎなのですが、相当頭を使うというか慣れるまでだいぶ訓練と準備がいるようなことを練習しております。

それによってつなぎのサウンドの時にものすごいよい感じにハーモニーもリズムもフィーリングも出せる気がするので、いわゆるみんなが想像する一般的なフレージングに戻った時(表現難しいけど)にその効果が何倍にもなるような印象を出せることが期待できてます。

あとはそのやり方をもっと精度をあげていくのみ。

自分がやりたい歌い方みたいなのが少しだけ見えてきてうれしいので、仕上げていきたいものです。

このやり方ならジャンルを問わず機能しそうだし、自分らしい表現でそれでいて満たされる感じに向かえそうです。

というちょっとしたメモです。

ただの自分向けだけどとりあえず備忘録がてら。

レッスン用アプリつくれるかな

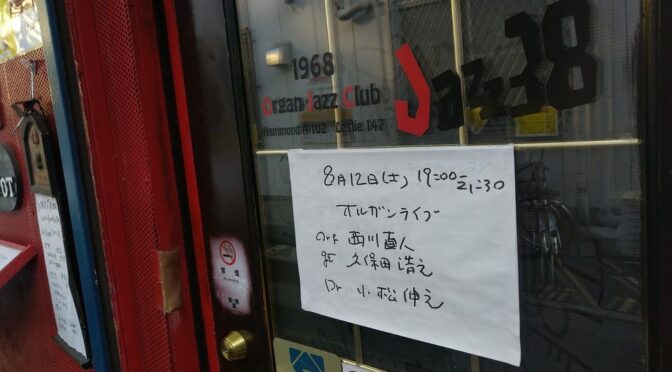

オルガンサミット的なライブをやりました

リーダーオルガントリオそろそろちゃんと活動しようかと

先日こちらのリーダートリオをやってきました。

王道のオルガントリオ。

自分の曲をやったり、スタンダードをやったり、スタンダードのアレンジのものをやったりしております。

ジャズはもちろん、ブルース的なもの、ファンクっぽいものも、ちょっとカントリーぽいのとかも、そのほかいろいろ自分が経験してきた音楽が反映されております。

そうなってくると意外と全部の範囲で満遍なくできるギタリストがいない(まあ自分の趣味の範囲を網羅という意味でもあるけど)ところでしたが、久保田さんがとても満遍なくいい感じなので、好みの時代が近いというのもあり、ようやく真面目に自分のオルガントリオを実現していけそうな気がしております。

自分もいろいろさらに練習してもう少し深めていかねばならないところです。

この日のライブはそういう意味でなかなかやりたかったことが漸く形になり始めたかなという感触を得ることができました。

苦節20年以上(笑)。

このトリオは次回11/4(土)@亀有Jazz38でございます。

ぜひ聴きにいらしてくださいませ。

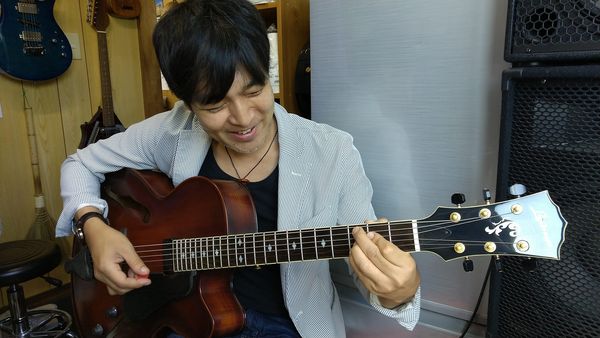

長野にライブに行ったついでにギター工房も見学しました

布川俊樹OJPトリオの演奏で長野県は塩尻に行ってまいりました。

Bar On The Road。

今回の車は自分の車でなく軽ながらほんの少し大きな車だったのでレスリー142を運ぶことができました。うれしい。

演奏もいい感じに楽しくできました。

バンドとしても進化していて何よりだとおもいます。

翌日に今回ライブの開催に尽力してくださったギター製作をしている大和(おおわ)さんの工房におじゃましました。

そしてなんとそこには…

ものすごい自分好みのフルアコのギターがありました。

すてきです。

大きさも17インチでちょっと大きめ、塗装はバイオリンの塗装と同じだそうです。

音もよく鳴ります。

ボディの色、デザイン、サイズ感としては言うことないくらい好みです。

ピックアップがフローティングなのでボディに穴を開けることになっても取り付けられるのなら理想的ですね。

がんばって働いてこのギターを買えるようになりたいものですなあ。

布川俊樹OJPトリオライブレコーディング

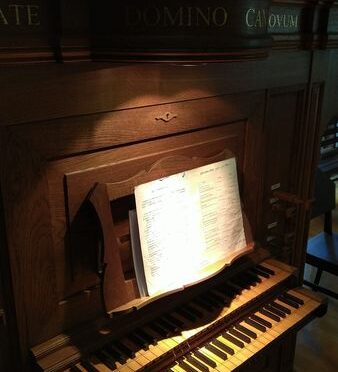

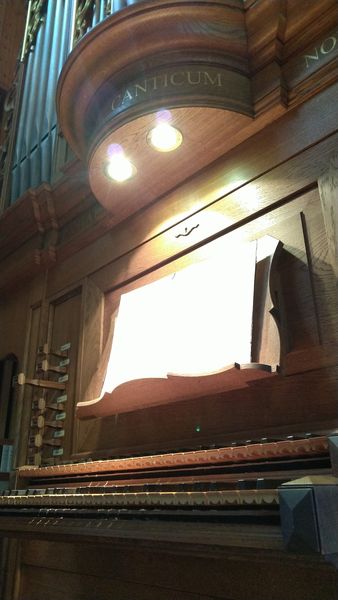

室蘭教会のパイプオルガンでのジャズコンサート

しかもみんないいお客さんでした。やさしい。

久々に北海道に行きました

仕事で北海道に行くのは15年ぶりくらいでしょうか。

二回目。

前回はオルガンを運ばねばならなかったので大洗まで車で行ってフェリー経由で苫小牧にたどり着き、そこからまた車だったような。

今回は室蘭の教会でのパイプオルガンコンサート2Daysがメインで、せっかくなので札幌まで行ってみようということで札幌のオルガンが置いてあるライブハウスでライブをブッキングしてみました。

とりあえず飛行機で前乗りで室蘭に入り、教会のパイプオルガンに慣れるべく練習させてもらいました。

これまでパイプオルガンの経験がないので、今回に向けて埼玉にある教会のパイプオルガンを弾かせてもらっておりましたが、これはこれでまた勝手がかなり違うものです。個体差。

前日入りできたおかげで、このオルガンの使い方も大分わかってきました。当日入りだったら危険極まりなかったですね。

ボリュームもかえられず、ストップ(音色のセッティングのレバー)も想像していたよりも変化が大きすぎて想定の使い方ができないなど。

一日で修正でそれなりにいい方向に持って行けたのはよかったというものです。

その日はおいしい海産物を頂いてからの登別温泉。

室蘭からとても近いのですね。

温泉の写真はないのですが、かわりに温泉街にあった北海道名物セイコーマートです。

温泉も宿もとても素敵なところでした。

とはいえコンサートがメインコンテンツなのでそこに向けて油断はしてられないというものです。

ついでにアンサンブルの話。ギターでコンピングしない人とか。

前の記事でアンサンブルが当たり前のようにうまく成立していると幸せという話がありましたが、昔から気になっているアンサンブルでこのところもいくつか気になることがありましてついでに書いておこうと思いました。

ライブでもセッションでもよく見かけるシーンですが、オルガンやピアノと共演しているギタリストが伴奏に回っている時にギタリストが完全にお休みしてなにも弾いていないのをよく見ます。

個人的にはギターも伴奏楽器でしかもギターでしかできないことがいっぱいあると思っているので、ジャズであってもどんどん最初からバンドサウンドづくりに参加していって欲しいといつも思います。

ところが実際はフロントに誰かいてオルガンとギターとかピアノとギターとかだと最初ギターが完全に様子をみて、しばらくしてからちょっと弾き始めたりとかをやる人をよく見ます。

オルガンソロになったときですら最初様子を見る人がいます。

多分そういう人はピアノソロでもそうなんだろうと思いますけど。

これって弾きすぎないとか、スペースを作ってとかそういう知的な意図をもってやっているように見えるのでしょうけど、実際一緒にやると遅れて変なタイミングで話に入ってくる感じでやりにくいことが多いです。

伴奏やアンサンブルが上手でない人がいてほしいときにいなくて、しかもへんなタイミングでやってくるから共演者としてはかなりやりにくいです。

想定していたあるべきものが最初にないし、それをフォローしようとしてがんばってたらもうどうでもよくなってから関係ない話がきて、いまさらそれ込みでソロやるのしんどいみたいな。

平たく言うとアンサンブルの速度が遅すぎといいますか。

伴奏とかアンサンブルが上手いなあと思うギタリストはそもそも抜けていてもそんなこと感じさせないですし、大体いてほしい時には最初から必ずいて、さらにリズムも音色も邪魔することなく、適切なアイデアや発見を与えて続けてくれます。

かならず親切にコンピング(伴奏)してくれという話でもないのでなんといっていいやらなのですけど、おそらくギタリストはセッションとかでピアノの伴奏をまたはピアノと同時に伴奏したときにピアニストに伴奏しないでくれと怒られたりする記憶があって警戒しているような背景もありそうなんですよね。

この問題はギターがジャズ界では立場が弱く、ピアノはメジャーな楽器という力関係も多分にあるでしょう。

さらに突っ込んで言うならピアニスト側のピアノ至上主義が強すぎる傲慢さが原因になっているケースも半数くらいはあるのではと思っています。いろいろな演奏を聴いている限り。

平たく言うとピアニスト全員が素晴らしいアンサンブルができるわけではないということです。

しかし、日頃一人でピアニストがバンドのコードを担当することが多いジャンルでもあるので(それはそれでかなり重要なポジションですが)、打楽器やベース以外との伴奏のコンビネーションを意識しなくても問題なく生きていける特殊な状況が原因の一つでもあります。

もちろんピアニスト側も伴奏の内容には誇りをもってやっているだろうというのは容易に想像がつくし、その内容もほかの楽器よりもハーモニー的に高度なことをやっているというのは異論もそれほどありません。

ただその弊害がコード楽器が複数いる時に無意識かもですが、ここでも自分がハーモニーを担当しきらねばと思い込んでしまいがちではというところが気になるところなのです。

コード楽器(たとえばギターとピアノ)が二人いるならもちろんギタリストはピアニストの高度なハーモニーやブロック奏法をやっている時とかにはぶつからないように細心の注意を払う必要がありますが、そういうシチュエーションでも必要なところに一発入れた方がよりよくなるケースなんていっぱいあります。

なのにギタリスト側もあきらめて最初からなにもやってない状態ってアンサンブル的にその人いる意味あるのみたいな気もします。

変な話サックスだって伴奏の時単音で伴奏に参加したって良いのです。それが音楽的にコミュニケーションがとれたよいものなら。

そんなわけで脳死で最初様子をみるタイプのギタリストというか音楽家になるよりも、伴奏であろうと最初から音楽に全力で向かってくれる音楽家がよいなあという話でした。

弾かないなら全力で弾かない。

弾くべき時はすぐに弾く。

ドラムもピアノもベースだって弾かない方がいいことがあれば弾くのやめるべきだし、もちろんオルガンだってそうです。

失敗しながらでもいろいろ間合いとか学んでいかんとです。

自分も含めて挑戦はしていかないと。

できるふりしてるのなんてすぐみんなにばれてしまってるはずなので。

前のブログで当たり前の適切なコミュニケーションという話を書きましたが、お伝えしたかったことはこういうことでもあります。

音楽的にあたりまえだけどあたりまえでないかなしみ

自分のブログなのでもう少し厳密に補足しておくと、ここでいうところの当たり前とは

プロフェッショナルの音楽家としては実に当たり前のことだと思います。お前ら何年やってるんだ(笑)、といわれてもしょうがないくらいにも見えなくもないです。

パイプオルガンのライブがあるので練習してみました

なんとなくうまく演奏できるようになってきた気がする。レッスンもしますよ。

なにを今さらという話ですが、このように芸の道は長いもので、20年ほどいろいろあれこれ工夫してきましたが、ここに来ていままで訓練してきたことがようやく統合されてきた感じがします。

なかなか自由なところもあってよい感じです。

とくにここ1年くらいの思っていたことが漸く馴染んできて、といっても演奏中かなり注意しながらですが、いろいろなことをリアルタイムで意識しながら実行することで共演者やお客さんのリアクションにとても良い手ごたえを感じております。

うーん。長い時間がかかりますな。

なかなか自分で反省してみたいなのの繰り返しなので正解なんてわからないまま試行錯誤せざるを得ないのですが、その試行錯誤もこのところ結構いいポイントを捉えられてるぽいです。

傍から読むとなんのこっちゃという文章ですが、まあ一つ一つの動作や思考は割とちゃんと説明できるくらいは考えてきたので全部何やってるのか自分では説明できるので、ほかの人もやろうと思えば同じことできるはずです。

ただ一つ一つの動作をちゃんとやって統合していくのにはそれなりに時間がかかるかもですけど。

ここら辺になってくると漸くフィジカル的な速さとか精確さをより追求する理由が出てくるので、時間を見つけてどんどんそこらへんも強化していこうというのが目下の課題です。

30代まではいろいろ試行錯誤の失敗の方向で頑張り続けることもいっぱいありました( ノД`)シクシク…。

ほんと始めたての時にもっと知っておきたかったことだらけです。

いまは多分大丈夫なはず。たぶん。

しかし今後もいろいろそういうひらめきはあるのだろうなあとも思います。

まあ自分のような専門家がいろいろ全力で失敗も含めていろいろやり続けたから今最短ルートで伝えられることもあるわけでして、ぜひ気になる方はレッスンも受けに来て下さい。

総合的な音楽のことでもあるのでこの際楽器だろうが歌だろうが問題ないです。

コメント欄にレッスンのお問い合わせも頂きますが、なにぶんコメントの新規投稿についてはこちらのメールの設定の問題などから月に一度くらいしか確認できないので、メールフォーム、あるいはフェイスブックやインスタグラムなどのSNS経由でご連絡いただいた方がお返事は早くなりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

演奏はまたちょっと進化しました。うれしい。

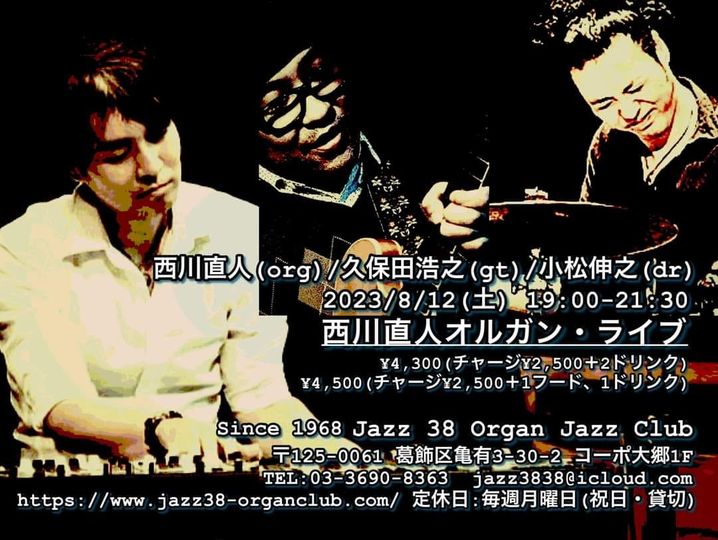

先日亀有Jazz38でリーダーライブをやりました。

オルガン、ギター、ドラムといういわゆるオルガントリオの王道の編成です。

オルガンプレイヤーにとっては左手でベース弾きながらテーマもとったり、バンドをまとめたり、あらゆることをしなければいけないので負担は思ったよりおおきいです(笑)。

というわけでオルガントリオ自体は一生の課題としても取り組んでいるのですが、このところ個人的にいろいろ見えてきたことがありまして、演奏中にそれらをうまく統合できる時間がだいぶ増えてきました。

実際それはバンドサウンド全体にも反映されてきて、録音した音も聴き手の反応も明らかによくなっておりました。

ということでまだまだ慣れないのでかなり気をつかうことなのですが、完全にものにしていきたいところです。

具体的にどこといわれるとかなり説明が長くなってしまうのですが、表現の幅とか間のとり方とかリズムとかそれらの複合とかです。

レッスンとかでも同じこと言ってますけど、それらを曲を弾きながら同時にやるのはなかなか大変です。

まあ取り組み方はもちろんありますので、詳しく知りたい方はぜひレッスンにもいらしていただければと思っております。

というわけで今年はいろいろ開けてきたのでオルガントリオとしてのリーダーライブもそろそろ世の中に訴えていこうと思っておりますのでぜひ聴きにいらしてくださいませ。

次回はこちらです。

4/21(金)

亀有Jazz38

スタート19:00

チャージ4300(2drinkつき)

西川直人(org) 松尾由堂(gt) 関根豊明(dr)

実はたくさんあるネットで手に入らないもの

亀有Jazz38のセッションやってますよー

前回は初めてのセッション参加ギタリストが二人ほどきてくださって、セッションデビューということでいい感じにやってくださいましたが、今回もまた参加してくださってお仲間も連れてきてくださって楽しくできました。

というわけで次回もまた亀有でセッション開催することになりましたので、ぜひご参加しに来てください。

初めてのお店やジャムセッション参加は勇気がいりますけど、人といっしょにやるととても楽しいのでぜひぜひ奮ってご参加いただければと思います。

それでも行きたいけどまだ不安という方はコメントで質問でもしてみてください。

2月になりました

元日早々動画をあげました。オルタードスケールのおぼえかた。

とりあえず思い立ったので久々にYoutubeの動画を上げました。

その勢いでチャンネル登録者が地味に200人を超えました。

役に立ってたらよいですなあ。

なかなか世の中のみなさまがオルタードスケールを憶えるのが難しい、なんかここらへんのハードルの高さみたいなのがジャズ学習の難しさにつながっているような気がします。

実際分解して考えればそれほど難しくないのですが、難しいキーの時に分からなくなるからすべてを諦めているだけのような気がします。そういう時に分解して考えればこれほど見掛け倒しで難しくないこともないのではないでしょうか。

逆に言えばたくさんの人が躓いているので、じぶんだけこのやり方をやれば人よりもだいぶ先に行けるともいえます。ほんの少し分解して考えるだけ。

というわけでその第一歩としてだれでもオルタードスケールが全キーで導き出せる簡単な方法に気づいたので動画で説明しております。

メロディックマイナースケールから導くのも実はだいぶ簡単ですが、今回はもう1ステップ省さらに省略できそうです。

ごらんください。3分以下と手短です。

さらに気が短い人向けに30秒以下の結論だけのショート動画もためしに作りました。こちらです。

レッスンの生徒さんも大歓迎です。

詳しい情報はレッスンのページをご覧になってこちらまでメールを頂ければ必ずお返事します。

お返事がすぐない場合は何らかの原因で届いてない可能性があるのでその時はコメントなどでご連絡いただければ幸いです。

リズムと音色についていろいろ研究しております

たまには音楽のことも書きましょう。

ちゃんと日々研究しております。

以前にも書いたかもしれませんが、リズムと音色はやっぱり大事というはなしです。

ここら辺は音符的な意味でのフレージングやハーモニーと違って数値化しにくいものなのでなんともみんな実はそれほどちゃんと深めていないところのような気がします。

雰囲気とかもそういうことなのですが、譜面にかけるものより実はこちらの領域の方が音楽的には遥かに情報量が大きそうな印象です。

採譜したフレーズを弾いてもいまいちサウンドしないというのは実は音色とリズムがちゃんとできてないからということが理由ぽいです。

逆に言えばここら辺がちゃんとしていれば普段弾いていることで十分よいサウンドが得られるということです。

文章にしづらいのですが、概略として簡単にまとめてしまうとリズムとは「どこにアクセントをつけるか」ということが結構本質に近いのかなあなんてことがちょっと見えてきました。

アクセントといってもこれも音量、音程いろいろな情報を含んだ音色を伴った話にもなるのですが。

ここらへんをちゃんと意識するといわゆるグルーブするとかグルーブのポケットを作ることとかも管理できそうなところです。

踊る動作とも密接にかかわっていると思います。

メトロノームや打ち込みのドラムで練習していると、リズムというより一定のパルスに対して練習することになるので、一生懸命練習すればするほどアクセントをつけるとかから遠くなっていくのだなあと思うし、よく固いリズムや、つんのめった8分音符を弾いてしまうのってこういうことが原因なのだなあとも発見することができました。

音色もタッチとそのニュアンスがかなり重要で同じ音符に見えるものでもタッチ、触れ方でリズムが固くて合わないとか、逆に簡単にバンドに混じるとかが起こります。

ここら辺を演奏中にどれくらいどこでその音色のメリハリをつけるかが少なくとも自分がよいと思う音楽には大事な要素だということです。

そんなわけで言い方難しいけどタッチとしては抜いておいた方がよい時間もいっぱいあるわけです。

うーん、すごい概念的な話になってしまってますが、こういうことはなかなかちゃんと説明すると大変なので、知りたかったらぜひレッスン受けに来てくださいませ。

ここら辺さえしっかりしていれば多くの人は普通にセッションして楽しむくらいなら今の持っている技術でほぼほぼ音楽的には十分になるはずです。

細かい理論のことも学びたかったら説明できますけど、どちらかというと優れたミュージシャンはここら辺の理解度が深いのだなあと常々思わさせられますのでご興味あればぜひメールにでもお問い合わせください。

レコーディングしてきました

ギターの仕事してきました。今回はセッションホスト!

三か月連続でギターを弾く仕事がありました。

ありがたやありがたや。

10月は残念ながらないですけど。

というわけで今回はセッションホストです。

セッションにお客さんとして参加するのはちょくちょくありますが、今回はホスト側というわけでちょっとわけが違います。

ホストとしてはどんな曲でも出されたらできて当然みたいな。

普段はEbで弾いているバラードをAでやりますと言われてもすぐにやるものです。実際やりました(笑)。

というわけでホストの面々はご縁あってものすごいちゃんとしたプロの方々でした。その中にギタリストとして入るわけです。

なかなか勉強になりました。やるべきことはわりとちゃんとやれたかなと思います。あとはもっと楽器うまくなりたいなあ。基礎練基礎練。

ちなみに今回のホストのキーボード担当は金子雄太さんでした。

同門のオルガンの大先輩で結構昔から仲良くさせて頂いておりますが、なんと今回が初共演でした(笑)。オルガン全く登場してないけど。

というわけでどんどんギターでも活動していけたら楽しいですね。

お気軽にお声がけくださいませ!

もちろん鍵盤でも!

Charlie Christian PU補修

マイギターのピックアップの弦による出力がバラバラなのでやむなく2弦のところの金属をゴリゴリ無理やり削ったら樹脂のところまで派手に削ってしまって悲しいことになっておりました。

原始的な構造なので弦一つ一つを調整できないのでちからわざです。

というわけでパテで埋めて何段階かにわけてヤスリで地道に全体を均して塗装してみました。

金属のバーの間の細かい部分だったので均し方がいまいちですが、とりあえず当初よりだいぶ恥ずかしくなくなりました。よかった。

ヤスリも240くらいからはじめて1500まで紙ヤスリで、そこからは車のキズ消しとつや出しのコンパウンドで順番にやると素人でもまあまあきれいになるものだなあ。うまく行ったところは新品以上?の輝き。

ちなみに逆に音が弱い一弦のところは小さい磁石をはり付けることによってピックアップを近づけた状態にしております。

いろいろ試行錯誤してバランスもとれてとりあえずよかったよかった。

リーダーライブやりました

先日リーダーライブをやりました。

いわゆるオルガントリオの編成です。

オルガン、ギター、ドラム。

バランスの良い編成。

録音したものをチェックしてみましたが、このところの技術的な進歩もありまして、2ステージ通してどこをとってもよいクオリティで最後までやれたと思います。

喜ばしい成長ですなあ。

というわけでこの調子でもっと進化していかねばです。

どしどし演奏の機会、こういう編成のリーダートリオをふやしていかねばですな。

というわけで聴きに来てくださったみなさまありがとうございました。

また次の機会にはみなさまぜひ聴きにいらしてくださいませ。

自作ギターアンプもう少しセッティング追い込むの巻

セッションでギターを弾いたらライブもやることになりました

オルガンソロライブやりました

2月のことですけど。

コロナ蔓延の頃で、前日に共演者がコロナぽいとのこと。

ライブ自体をお休みしてもよいかなと思っておりましたが、せっかくなのでソロライブでやることにしてみました。

久々のソロライブです。

実際久々にやってみると2ステージ通して割と一人でよい感じにもできたと思います。

曲のバリエーションをつけるとか、一曲を長くやらないとかいろいろコツはあるのでしょうけど、そこらへんもソロライブやってないのに上達したところもある気がします。

やってみてよかったです。

ギターアンプ製作:とりあえず年内にできた!とりあえずだけど。

とりあえず年内にできた!音の動画もあるよ。

形になってくれて本当にうれしい。

斜め前から見た図。取っ手もちゃんとついてます。角はもう少し塗りなおすかとおもって塗ったらそのあと汚くなってしまった。

下にも同様の市販の12インチのギターアンプがあるのですが、それよりも全体的に一回り小さいです。たった一回りですが、意外と印象が違ってかなりコンパクトに見えるものです。

スイッチやつまみが見えます。つまみの説明書きはこの後白いマジックを買ってきて手書きで書いてみましたが、黒地に白でなんだかデスノートみたいな雰囲気になってしもた。まあいいか。

通常のGainに加えて

High-Mid Gain(名前てきとう、厳密には違うかもだけど音は結構抜けるようになる)、

Tone(入力抵抗を可変にしてみた、効果結構ある)、

NFB(負帰還量、つまみ0にすると音がでないよ、これはこれで全体のカラーが変わる、滑らかで音小さ目からギチギチした音で音大き目まで)

とデジタルリバーブ(結構音いいかも)がついております。

5Wでゲインを落としたくなかった中(ここ大事!)では十分な機能です。

後ろから見えるアンプ部分。

むき出しでかっこいい部分もあります。

スピーカーとアンプ部の距離、アンプ内部の配置とかなりギリギリになってしまいましたが、我ながらよくがんばりました。

このままでもよいけどスイッチOFFでもコンセントの端子のとこは通電してるから危ないのでなんとか対策しておこうと思います。ほかの回路のところも危ないですよね。

というわけで肝心の動画ですが、とりあえずやっつけながらとったものを上げましたので気になる方はご覧ください。

そのうちもう少しちゃんとした動画を上げたいものですけどとりあえずとりあえず。

個人的には音かなり気に入ってます。スピーカーもEminence Red White and Bluesってのに換えてみましたが、このアンプと自分のギターにとっては良かったと思います。

なぜかアップした動画が自分のYoutubeから消えていたのでFacebookに残っていた動画のリンクを貼っておきます。

これでみられるかな。

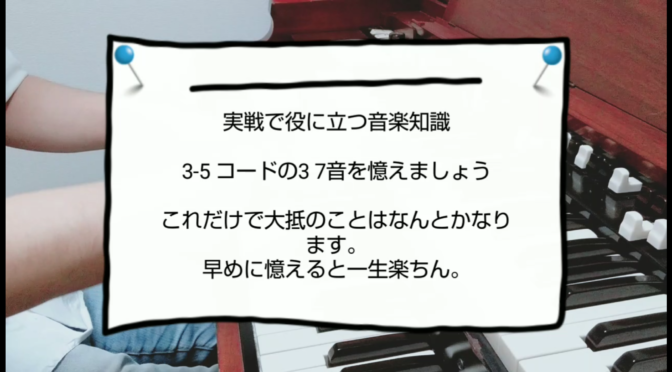

とりあえずジャズやるのに最低限必要な基礎力とは

基礎力は本当に大事です。自分ももっと伸ばさねば。

さてオルガンやピアノのレッスンを主にやっておりますが、楽器専門の技などももちろんありますが、レッスンやっていて思うのは楽器によらない共通する音楽的な基礎力はもっと身につけてもらいたい。

もちろん基礎力は天井なんてないのですが、ここではざっくり持っているとほぼほぼなんとかなるという基礎力ってどのくらいということをまとめておこうと思います。

コードのところがたくさんあってちょっと大変かもですね。

まあよくやるキーについては少なくともできるようにしておきたいところです。

<ジャズとかやるのに最低限ほしい基礎力>

リズム

・曲を聴いて4分音符で手が叩ける(ちゃんと合う)

・これから弾こうとしているテンポで手が叩ける

・メトロノーム鳴らしながら4,8, 16分音符、1拍3連,2拍3連がすぐできる(手を叩くのでよい)

・メトロノームに合わせてそれなりにずれずに演奏できる

・できれば2,4拍のみにメトロノームを聴いて曲を演奏する

スケール

・メジャースケール(ドレミファソラシド)がどのキーでもすぐにまちがえず弾ける

・メロディックマイナースケールがすぐ弾ける(メジャースケールのミを♭させるだけだから憶える必要もないかも)

・ディミニッシュスケール3種類をすぐに弾ける

・ホールトーンスケール2種類をすぐに弾ける

・ペンタトニックスケールがどのキーでもすぐに弾ける

・ブルーノートスケール(ペンタトニックが弾ければ一個足すだけ)がどのキーでもすぐに弾ける

コード(どのキーでも)

・メジャーコード(ドミソみたいの)がすぐに弾ける

・マイナーコード(ド♭ミソみたいの)がすぐに弾ける

・ドミナント7thがすぐに弾ける

・メジャー7thがすぐに弾ける

・マイナー7thがすぐに弾ける

・ディミニッシュコードがすぐに弾ける

・7 m7 M7 などのコード表記を見てすぐにコードの37音(C7ならミ♭シ)がすぐに弾ける

・コードの単純な転回形(ドミソ→ミソド ソドミみたいな)のがすぐに弾ける

くらいでしょうかね。

実際は結構セッションに慣れた人でもこの中の半分もできない人も少なくないでしょう。

なのでこれだけを「すぐに思い出して(ここ大事)」できるような基礎力があればかなり優秀なのかもしれません。

ただ、これがこのジャズ的なジャンルの音楽をいろいろな状況で対応するための最低限だとは思います。

あらゆる場面で必要になるスキル達だと思います。

ここから先はより複雑になるかもですが、あとは組み合わせとより細分化くらいでほぼ対応できると思います。

それと並行して曲を憶えたり、フレーズをコピーしたり、楽器の操作を憶えたり、音を聴く訓練をしたり、いろいろな練習があります。

ただ基礎力に関してはこのくらいあればという大体の目安なので分かりやすくリスト化してみました。目標は立てやすいかもですね。

みなさんはどれくらいできるでしょかね。そんなに素早くなくてもよいので、すぐに実行できたり思い出せることが大事だと思います。

まあこればっかりじゃ頭がつかれるので楽しく弾く時間もまた大事ですけど。

レッスン:耳のトレーニング

割と最近改めて気づきましたが、世の中ベースというか低音部の音程にそれほど関心が向けられてないことが多いみたいです。

自分はもともとハーモニーもベース音も普通の人より好きだったから気づかなかったのですが、どうもそうらしい。

ついでにレッスンで耳のトレーニングもやりたいとは常々思っているのですが、音を聴くということの定義が人によって様々なので、音を聴くということを言ってもそれぞれの人のレベルで聴いてはいるのですが、それでは演奏上不十分なこともあるわけです。

特に鍵盤楽器は楽譜の音符の要素が強いのでどうしても忘れられがちなスキルです。

ここら辺をどうやって鍛えていくとよいかなあと思いましたが、その人が知っている曲をメロディとベースだけでよいので、違うキーで練習してもらうというのが今のところよいなあと思っております。

移調ってやつですね。

知っている曲だから音程感はなんとなくわかるけど、いいかげんんに弾くとその曲に聴こえない。というわけで頭の中で先回りして聴こえている音をちゃんと探して弾かねばなりません。

そして譜面がないから耳を頼りにやるしかないです。

「その曲がその曲に聴こえるか」

これを元のキーでそのように指示してやってもらってもどうしてもそうはならないもので、移調していると結構ちゃんと自分の音を聴くようになっていると思います。

移調は割と難しいのでみんな最初は時間はかかりますが、今のところやってもらうとメロディはちゃんと見つけられると思います。

メロディとベースだけで十分に曲に聴こえるので、あとはベースの音程さえちゃんと聴こえて来れば低音への関心も高まるというものです。

というわけでこんな感じのこともレッスンでやっております。

やることはほかにもたくさんありますが、ゆっくり時間とってやるようにしておりますので、興味のある方はレッスンも受けにきてください。

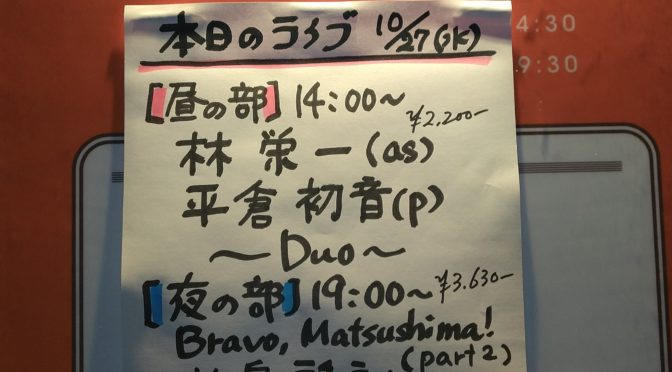

ライブ音源アップしました

先日壱岐坂のボンクラージュというお店でやったライブの音源です。

初めての組み合わせで曲を持ち寄ってやった中の一曲です。

みなさん素晴らしくてスマホの確認用の録音でしたが切り抜いてアップすることにしました。

個人的には昔よく聴いた2000年くらいのニューヨークの隠し撮り録音みたいな雰囲気と内容で気に入っております(笑)。

Birdlike (Freddie Hubbard)

2021/10/27

Live at Bon Courage

松島啓之 Keiji Matsushima(tp)

曽我部泰紀 Yasuki Sogabe(ts)

西川直人 Naoto Nishikawa(org)

高橋尚希 Naoki Takahashi(dr)

レコーディングに耐えうる内容に進歩したと思いました

オンラインレッスンやっております

久々にオンラインレッスンをやってみました。

Zoomを使っております。

久々に使ってみて思ったのですが、前より音質よくなってませんかね?気のせいでしょうか。

このクオリティならオンラインレッスン増やしてもいいなあと思ってしまいました。

ちなみに現在のセッティングは

スマホ(AQUOS sense3)にヘッドホンのゼンハイザーHD598を接続するだけです。これで内蔵マイクもばっちり機能しております。

今回導入したこのヘッドホンの音がいいだけなのかもしれませんけど、これだけでもだいぶ快適です。

向こうには内蔵マイクででもいい感じに声と楽器の音が伝わっていることを願っております。

最近USBコンデンサマイクのFIFINE K690も買ってしまったので、

うまくこれを生かせるような置き方を考えてやってみようとも思っております。

よりいい感じの音になってくれればよいです。次回挑戦してみようと思います。

というわけで、結構いい感じの環境でリモートオンラインレッスンもできるので、もしよかったらぜひレッスンのお問い合わせもしてください。おまちしております。

もちろん対面で来られる方は対面でいらしてほしいです。

Hammond A100 Leslie142 電源周り強化とサウンドチェック

Hammond A100の電源のプラグを一般的なよい電源ケーブルが繋げられる3芯の受けのもの(ACインレットていうのかな)に付け替えて、ついでにLeslie142につなぐコネクタとかも酸化していたので磨きました。

A100の裏側下の電源ケーブルつなぐところ。改造済み。もとは普通のコンセントオスの形状。いわゆる延長コードみたいなのしかつなげられなかった。

というわけでこれで漸く気に入った電源ケーブルをオルガンにダイレクトにつなげられるようになったので、色々どのケーブルがよいかとか実験中の1コマです。いつの間にか動画とってもらってましたのでせっかくなのでアップしてみます。

電源ケーブルや改造したプラグの受けの部分も一瞬映ります。

ちなみにNord C2Dも映っておりますけど、そのまえにC2Dから142につなぐ変換器の電源部分にも同様のインレットをつける改造を施して、その動作チェックを行ったわけです。改造祭ですね。

A100の音も電源ケーブル周り強化でかなりちゃんと高い成分もでて、低音もとてもよくなりました。弾いていて楽しいですなあ。

最終的にどのようなケーブルの組み合わせで行くか悩みちゅう。

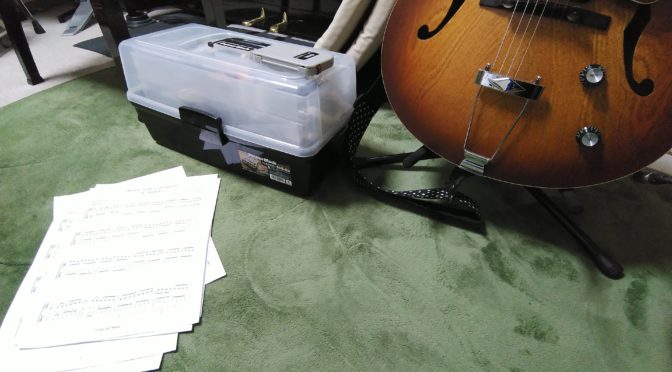

ギターの基礎練習がんばります!

先日九州にツアーに行ったついでに、ひさびさに素晴らしいギタリストの田口悌治さんとも飲みたいものだと思ってご連絡したら、なんと泊めて頂いた上にライブまで作って頂きました。

田口さんは東京と福岡を行ったり来たりで活動されていたのですが、コロナの初期に思い切って東京の拠点を引き払ってしまったのです。

ということで九州にいったからひさびさにお会いしたいなという企画でした。

ギタリストのお宅ということで、ギターが置いてあるので遊んでいたところ、基礎練のプリントを頂いてしまいました!

ちょうどギターの基礎動作をもっとちゃんとやりたいと思っていたところなので嬉しい限りです。

ありがとうございます。

ということで、東京に帰ってきてからは基礎練をがんばっております。

フォームや運指、ギター特有の響きや動きもあってものすごい勉強になってます。

常々基礎力は大事だと思っておりますので、この数枚のみプリントをしばらく、なるべく速いテンポでマスターできるようになるまで繰り返しがんばりたいと思います。

これでうまくなったら生徒さんたちもより基礎力の大事さがわかって練習がんばってくれるようになったらよいなあと思っております。

なので、自分がまず証明せねばです!

練習がんばります。

ひさびさにレッスン動画あげました

ひさびさのレッスン動画投稿です。

改めて基礎は大事ということで、今回は目に見えにくいところですが、本当に差が付くところなのでこういう練習はどのレベルの人もやってほしいものです。

自分ももっと精度上げていきたいです。

よい電源ケーブルを見つけました!低音がすばらしい!

こんな便利になった世の中ですが、ネットで手に入らないものもある。

というわけで友人からおすすめして借りてみたpower strada #309という電源ケーブルがあったのですが、家のオルガンの手前の電源タップに使ってみたところとても良かったので、即購入してみました。

1メートルあたり8000円以上するという高級品なのですけど、その価値はあると思って即秋葉原にいって5メートルほど買ってきました。

ひとつは家のビンテージハモンドオルガン用。残りはライブのオルガンとレスリースピーカー用です。

この電源ケーブルに換えてみたところ、低音、ベースの音の重心が下がります。いわゆるイコライザのベースの帯域よりも低いところが出ている感じなので他のパートとも被らず、かつうるさくない、なのに低域の豊かさがすばらしいと言うことないです。

今までもそれなりによいケーブルを使っていたのですが、ケーブルを戻すと音は腰高になってしまいます。

これはもう後戻りしたくない。

お値段はそれなりに高いのですが、後悔はないですね。

というわけでまたメリットデメリットをまとめておきましょう。

・メリット

低音の重心が低くて音圧あるのにうるさくない

全体的な音も柔らかくてよい

ケーブルが太い(5.5スケア)割に柔らかくて取りまわしや収納もなんとかなる

・デメリット

お高い

太いので今までより取りまわしや収納が大変

作るのが少し疲れる

といったところでしょうか。

ただ音の良さがすばらしいのでデメリットには全然目を瞑れます。

今までだと金メッキのプラグを電源ケーブルと組み合わせるところもあったのですが、このケーブルの場合金メッキよりも純銅の方が個人的に好みでした。

柔らかみや艶も十分電源ケーブルにあるようなので、金メッキだとちょっとくどくなりすぎるみたいな。

ギターアンプにもつないでみましたが、やはり同じような音の傾向です。ただ、ギターの帯域的にはこのケーブルよりも元のケーブルの方があっていると思いました。ベースの帯域は必要ないですからね。

もう少し使いながらよりよい組み合わせなども考えてみたいと思います。

ひさびさに電源ケーブル環境を見直したくなるくらいのよいケーブルに出会いました。

オルガンとかピアノもちゃんと弾いてます

長く続く自粛という名のよくわからない状況ですが、楽器の練習はちゃんとやっております。

というわけでオルガンもいろいろ練習しておりますが、左手のベースの弾き方をずーっといろいろ試しておりまして、皆さまに聴いてもらったときにつたわるのかわからないくらいの変化かもですが、ちょっと進歩したかもしれません。

特に8ビートとか16ビートとかでの細かい音のニュアンスとかなのですが、それで仕上がりが違うので、なるべく意識を切らさずニュアンス入れようとがんばっております。

エレキベースとかのニュアンスとかもかっこいいですからね。

そんなわけで年々一つの音への気をつけるポイントが増えていって大変になっていくのですが、そっちの方が楽しいのでしょうがないですね。

これで速く弾くとかよりハードルが高くなるというものですが、当たり前にできるように日々訓練です。

Charlie Christianピックアップもういっこ買いました

3月はほとんど何もやることが無かったのですが、しょうがないのでもういっこのギター(Loar 302)のメンテナンスをしておりました。

というわけでこんな感じです。

見にくいかもですがフロントのピックアップをp90からCharlie Christianピックアップに換えてみました。

せっかくなので、内部配線もやり直してみました。前回よりは整理された気がします。

無事音も出まして、良かったです。

内部配線をきれいにやり直しても音はほとんど変わってないぽかったので、元ので良かったようです。

まあ不安要素を一つなくせたということでよいとしましょう。

ちなみにもう一つのギターはこんな感じです。

音に関してはどちらもいい感じなのですが、ここにきてギターのサウンドって元のギターの鳴り方で全然違うのだなあというごく当たり前のことに気づきました。

ゴダンの方が太い感じで、ロアの方方が高域が出やすい印象ですね。もちろんゴダンの方もピックアップのおかげで結構高い成分あります。

まあそれでもピックアップや内部配線での影響も結構あるわけで、やれるだけやったし、どちらも結構いい音になって良かったです。

両方とも痛い高域がほとんどないのはありがたいですね。内部配線がビンテージ線だからかもしれません。

ロアの方にも木製のブリッジを載せるかもしれません。このピックアップとの組み合わせだと木製ブリッジの方がよいかもしれないので。

というわけでギターに関してはあとはうまくなるだけです。ギターも練習がんばります。

といいながらアンプ制作の話もあったり。

チャーリークリスチャンピックアップを注文してみました

ギターの話題ですよ。

先日購入したGodin(ゴダン)のフルアコには写真のようなドッグイヤータイプのp90というタイプのピックアップアップがついているのですが、それをチャーリークリスチャンピックアップ(CC pickup)に替えたくなったので探していたら見つけてしまったわけです。

ちなみにチャーリークリスチャンというのはギターにピックアップを搭載したものを使い始めた人の1人で、ジャズギターの名手です。ブルース要素もあり、ジャズフレーズみたいなのもものすごいうまいですし、マイナーのサウンドに特徴があってかっこいいですね。もちろん音色もかっこいい。

そもそも一般的には特にフルアコギターのピックアップ(音を拾うところ)はハムバッカーというタイプが主流で、ノイズもほとんどなく音も太めという特徴があると言われております。

現在自分のギターについているp90というものはノイズは多少ありますが、ハムバッカーでなくなってしまったぽい高域の成分がちゃんとあって、中域にも倍音豊かな味わいある音色があります。

個人的に好きな粘りのある音色とかが作りやすいという意図もあり、p90搭載のギターが基本的には好きだと思っておりました。

ところがなんかp90の特徴って実は音の立ち上がりのアタック感のところに一番あるのかなあとおもいはじめまして、そうすると自分が好きな立ち上がりはどうにも出せないかなあと思っていたときにたまたま動画で見つけたのがCCピックアップでした。

p90と同じような倍音がありながら、アタック感がなくなめらかな感じがする気がする、、、。

ということでピックアップを探してみたところセカイモンで見つけたので初めてセカイモンを利用してみました。

海外のオークション仲介みたいなとこです。

ただ、(アメリカの売り手が?)ものすごいちゃんとしていてくれて、ピックアップの形やこちらがやりたい音楽、ピックアップの磁石の種類や磁力の向きまでちゃんとヒアリングしてカスタマイズしてくれるようで、日本人よりもきめ細やかな職人魂を感じました。アメリカの職人すごいなあ。

というわけで届くのが楽しみなのですが、その前にノーマルのp90搭載の状態でギターの動画も録っておかねばですなあ。

新しいギター開封の儀 Godin 5th avenue kingpin II

ここ数年ほしいなあと思っていたギターをとうとう買ってしまいました。

というわけで開封の儀。

Godin 5th avenue kingpin IIです。たぶん。

たぶんちょっとはギターうまくなったし、機材とともにステップアップという感じです。

とりあえず見た目と、ピックアップなどの仕様が気に入ったので試奏する事なく買ってしまいましたが、実物の見た目はもちろん造りも塗装もよくしかも軽いと最高でした。

早速初期設定から弦高やピックアップの高さ、弦そのものを割と好みにして、前のメインのギターと似たトーンになってきましたけど、なおのこと見た目と造りがよいのがありがたいですね。

そのうちこのギターで動画作りするかもです。

セッションにも持って行く予定。

これであとは演奏活動ができたら最高ですなあ、、、。

ギター関連 グラントグリーンとかloar302とか

~ギター~

グラントグリーン 使用ギター 死因

loar フルアコ p90

こんなお問い合わせもあります。

ジャズギタリストのグラントグリーンさんですね。

個人的に1 2を争うくらい好きなジャズギタリストです。

一番好きなのはTalkin’ aboutてアルバムあたりですかね。peopleという曲なんか全てすばらし過ぎてとりあえずリンクはっときました。

自分もジャズギターの音がすきすぎて数年前からギターをやりはじめてしまいましたが、おそらくこの時代はGibsonの330ってギターを使っているようですね。他の時期だとGibsonL-7も使っていたとか。

というわけで330というギターはフルアコ、ボディは薄い、ピックアップはp90というタイプなので、なるべくこのタイプに似たギターを探したところサウンドハウスでLoar302というギターを見つけました。当時40000円以下だったかな。お買い得。

というわけで思い切って買いまして、ピックアップもいいやつに載せ換えてみました。

最近はレッスンの補足とかのために動画をあげていて、オルガン練習用のマイナスワン的動画のためにがんばってギター弾いているのですが、Loar302の音をなんとなく知りたいかたはこちらの動画をご覧になってくださいませ。

なかなかグラントグリーンへの道のりは遠いですが、がんばって行きたいと思います。

ちなみにグラントグリーンの死因についてはわかりません。Googleでは急性心筋梗塞みたいなこと書いてありますね。

YouTube動画もあげてます

というわけでYouTubeチャンネルやっております。

詳しくはリンクをたどってくださいませ。

今のところメインのコンテンツは

・レッスン用動画

・マイナスワン動画

の2つでしょうか。チャンネルには ライブの映像も上げておりますが、それは今は逆におまけみたいになってしまってますけど。

・レッスン用動画

主にレッスンで説明していることの復習用です。

難しくない話がほとんどですが、大事な基礎、基本だったり。

これだけでわりとなんとかなるようにと設計しております。

・マイナスワン動画

主にオルガンやピアノで一緒にセッションする実戦的な練習用動画。

アドリブや伴奏はもちろん、イントロやエンディング、時として掛け合いもあるので、ぜひやりながらいろいろ学んでほしいです。

というわけで練習、学習メインになってしまってますけど、ぜひ有効活用してみてください。

レッスン受けてみたいという方はこちらのサイトのメールフォームにお問い合わせくださいませ。

なお、動画で取り上げてほしいトピックやマイナスワン用の曲などあればこちらでも、メールフォームでもYouTubeでもどこでもよいのでぜひご意見くださいませ。

MUSUPはじまってます

というわけでみなさんの自宅での練習時間が増える夢のようなプログラム、MUSUPを始めております。

詳しくはサイトのメニューからご覧になってくださいませ。

早速今のところ5人くらいはやらせてもらっております。

やってみて改めて時間や連絡の管理がなかなか大変なのですけど、みなさんちゃんと少なくとも週3回は練習してくれているみたいでうれしい限りです。

ライブがたて込んだりしたらちょっと連絡方法も考えねばですが、みなさんが練習してくれることがなによりなので、これはなんとしても続ける価値がありそうです。

第三者の目という距離感がとてもよいのですね。しかしながら自分の家族とかには適用できないわけで。

またセッションとかが再開したら、みなさんの変化がよりわかるだろうと楽しみです。

他の生徒さんも、生徒さんでなくてもやってみたい人でも、へんな話音楽以外でもなにかゆるく管理されたい方がいらっしゃったらぜひご連絡くださいませ。

オルガンの音をとる練習、映像も

せっかくちょっと環境があったのでオルガンの音と画をとってもらいました。

こんなかんじです。

マイクの録り方は工夫してみました。

音と画はあわせただけで未処理ですが、録り方がよいと音について関してはパソコンなどで処理すればするほどレンジがせまくなったり、音は悪くなるのだなあと改めて気付きました。

レコーディングした後ではいろいろ処理をすることはもちろん多いのですけど、音は今回のが好きですね。

さてさて、今回の動画は自分のチャンネルのものではないのですけど、自分の方のチャンネルでもいろいろ練習素材やレッスンの復習になる便利な動画をいっぱい上げてるのでぜひご覧になってくださいませ。

チャンネル登録やよいねボタンもよろしくお願いいたします!

新しい動画

こちらにその都度のも大変なので、リンクをはっておきます。

YouTubeのページをご覧頂ければ新着動画をご覧に頂けると思います。

新しく3 7音やヴォイシングについて、練習用マイナスワン動画なども更新しました。

ぜひご覧くださいませ。

1人デュオとかレッスン動画とか

また1人デュオやってみました。

I’ll Remember Aprilというスタンダードです。

いろいろクオリティあげたいです。

そのほかセッションへの準備動画も上げました。

ごらんくださいませ。

基礎が大事の動画とか

また2つほど動画を更新しました。

今回はコードの基礎の3 7音、みなさまがきらいなアレです。それと装飾音についてですね。

チャンネル登録やいいねボタンもぜひよろしくお願いいたします。

オンラインレッスンもやっております。

どうぞよろしくお願いいたします。

動画作りながら演奏をまなぶ

このところ家にいてばかりなので、動画作りに励んでおります。

YouTubeのチャンネルにワンポイントレッスン(というかレッスンの復習用とかにもとても有効)、オルガン練習用のマイナスワン動画も作ってます。

ぜひチャンネル登録やいいねボタンをおしてください。ご意見やご要望もお待ちしております。

動画もとりあえず完成度をあまりきにせずぽんぽん作っているのですが、やっていればちょっとずつなにかがうまくなっていくのかなあなんて思ってます。

とりあえず質より量で行きますので、みなさまどうぞよろしくお願いいたします。

マイナスワン動画は主にオルガン用ですが、ベースやギターやピアノでもそれなりにあわせやすいと思いますのでぜひ使ってみてください。

それに際して自分のギターをメトロノームと合わせて独りで弾くのですが、いろいろ難しいですね。

楽器のスキルはもちろん足りないのだけど、合わせたときのことを想像したいけど、伴奏ないと思い出しきれないところとかが出てきますね。

何個かやっていると録画するときに向いている自分のテンション感とかもちょっとずつ分かってきました。がんばりすぎないみたいな。

それとともにギターという楽器のチューニングの難しさをとても感じております。

温度変化や押さえ方なのか分かりませんが、よいピッチ感を探す旅は長くなりそうです。チューナー見ただけではよく分からないです。

そもそも楽器の調整がうまく行ってない可能性も大です。

ナット(ヘッドのとこについている弦をのせるパーツ)ぶつけてちょっと割れてるし、ペグ(弦を巻くやつ)もいまいちぽいし、弦も古すぎるし。

というわけでまずはナットから交換してみようと思います。

学ぶこと多いですね。

初心者向けセッションに行く準備動画など

日々いろいろ動画をあげております。

この機会にぜひいろいろ学んでくださいませ。

今回はセッションに行きたいけど分からないこと多くて困っている人に向けた動画などです。

オルガン用マイナスワンも作りました。

テンポが早くて難しかったです。

とりあえず限定公開。

マイナスワン動画といっしょに弾いてみた

というわけで練習用マイナスワン動画のギターにオルガンを合わせてみました。

けっこう楽しかったです。

こんな感じで練習に使ってみてください。

all the things you are マイナスワン動画

練習用マイナスワン動画の追加です。

今回もがんばってギター弾いてます。

前回の動画と違って今回はなんと公開してみました。どきどきです。

というわけで例によってあまり弾けてないけど、練習用に楽しめればと思います。

よろしくお願いいたします。

練習用マイナスワン動画作りました

オルガン練習用のマイナスワン動画みたいなの作りました。

オルガン練習用なので、がんばってメトロノームに合わせてギター弾いてます。

全部ワンテイク一発撮りなので一部いまいちなところもありますが、試しに自分で合わせて弾いたところまあまあ楽しかったです。

オンラインレッスン用にも、日々の練習用にも使えると思いますので、ぜひ活用してくださいませ。

ちなみに、クオリティ的にこれを公開動画にする勇気はまだなかったので、限定公開なのですが、このページからとかURL知ってればいつでもいけるはずです。

新作も作れればと思っております。

曲のリクエストとかあれば教えてくださいませ。

練習環境ですが、スマホ+Bluetoothスピーカーとかで楽器と合わせるのにちょうどよいと思います。

新しい動画 ダイアトニックコードみたいなの

新しい動画作りました。

ダイアトニックコードみたいなのとセカンダリードミナントについて。

生徒さんはぜひレッスンの復習に使ってくださいませ。

基本の動きは極めると武器になります

というわけで、最近は基本的な練習をしてます。

普通のメジャースケールとかを速く弾く。

誰でもできるとは思いますが、結構な速さで自在に音楽の中に入れられると、それだけで強力な武器になることが多いです。

速さ=力 みたいな感じですかね。

身も蓋もない感じですが、速く弾けると圧倒的に強いです。

じゃあ練習しましょうというわけで。

8分音符、16分音符の弾き方とか。

いろいろやっていたら改めて気づくことがあって、このやり方なら再現性あるかと思います。

というわけでこれらも動画化そのうちしたいのですが、みんなが悩みそうなポイントなので、みんなに伝えつつ自分も上手になっていけばよいなあと思っております。

オンラインレッスン

こんな時期なのでライブはおろか、レッスンもしにくい状況です。

一応こちらは衛生に気をつけつつ、移動もほとんどなく(いつもながらあっても車)なので割と隔離されております。

来られる方は問題ないです。

それでも心配な方はいらっしゃるので、臨時でスマホ経由でオンラインレッスンをします。

同期は難しいようなので、違う形でのレッスンになりますが、これを機に基礎的なところを固めるのはけっこうよい気がしました。

もちろん一人でもできることなのかもしれませんが、監視の目があるとやらざるを得ないので、実はよいかもしれません。

レッスンで割と自分にとって課題になるのが「どうやって家での練習のやる気をだしてもらうか」なので、効果ありそうな気がしてます。

というわけでお気軽にお問い合わせくださいませ。

また動画追加しました。足まわり。

時間を見つけて編集してます。

今回は足まわりの基本みたいな。

なにかリクエストなどありましたらぜひコメントとかしてみてください。

やる気があがります。

チャンネル登録もよろしくお願いいたします。

やる気があがります。

練習してます

このところウイルスでのキャンセルもあったりとかだけでなく、なんか夕方まで何も予定がない日というのが結構あります。

新年あけてからかな。

そんなわけで、とりあえず練習というか楽器触ってるわけですが、なんかやり始めると平均6時間くらい触っているわけです。

というか予定やら、時間制限やらでしょうがなくやめるみたいな。

よく飽きないものだと思いますが、その内訳はオルガンとピアノとギターの三種類。

いろんな楽器やると音楽に触れる時間も長くなるかも。よいことです。

いろいろうまくなるといいなあ。

とりあえず今日はギターのピックを昔の持ち方をメインにしてみたところ、世界が変わってうまくなったと思う。

音色との兼ね合いがあるけど。

説明できることできないこと

前回の記事のとおり動画を作り始めました。

ハモンドオルガンの基本操作から。

もちろんそのうちレッスン的なものまで行ければと思っております。

世の中にはYouTubeのレッスン動画がいろいろありますが、例えば「なんとかスケールの弾き方」みたいなのが割と再生回数が多いようです。

このような定量的な情報は再現性が高い、要するにそれ通りにやれば誰でもできるので、消費欲求的には満足度が高そうです。

実際、例えばコードとかもですけど、記号的に処理すると整理されて、楽になる部分は結構多いです。

ただ、ジャズ演奏に関して知る限りだと、ここの部分だけで止まってしまっている人があまりに多いので、かなり気をつけて学ぶ、というか自分で考える必要があると思います。

芸人の話し方とかに例えていうなら、おもしろいフレーズをただコピーして言ってもおもしろくない人もいるわけで。

タイミング、流れ、間、トーン、声の大きさ、人間関係などなど数え切れない様々な要素に加えてのそのフレーズで初めて成立しているわけです。

フレーズよりそういう要素の方が重要だと思います。それらは情報量が多すぎて言葉で説明しきらないけど。

他にもいろんな例えはできるでしょうけど、音楽になると割とこれを忘れてしまうことが多いと思います。

その最たる例がコードの形とかスケールとかフレーズとか。

音符にきこえてしまう感じです。

ここらへんの上辺ほいのだけをスピードと数で消費していくのがトレンドなのかもしれませんけど、それは自分にとって今はやりたくないので、現在の対面のレッスンも今後やる動画のレッスンも、どちらかというと音符以外に目を向けてやっている、やっていく予定です。

そんなわけでとりあえずはそういう要素のないスイッチやボタンの機能などから初めてみたわけです。

レッスンも現在受け付けておりますので、こういう事が気になる方はぜひ習いにきてくださいませ。

ハモンドオルガン基本操作の動画作り始めました

タイトルのとおりです。

レッスンで意外とみなさんが使い方の基本でも何度も戸惑うので、そろそろそういう答えがあることに関しては情報作ろうかと思いました。

あと日本語でハモンドオルガンの基本操作を個別のトピックで解説しているのはぱっと思いつく限り、それほどなかったので、これを期に作ってみようかと。

マニアックなジャンルかもなのでニーズがどれほどかはわかりませんが、暇を見つけてやろうと思います。

とりあえずスイッチの入れ方から。

すでにいくつか投稿しているので良かったらチャンネル登録と共にご覧になってみてください。どうぞよろしくお願いいたします。

最近の改造、レスリー2103

前回どこまで行ったか忘れましたが、とりあえずレスリー2103の下に取り付けているハコを主に修正しました。ほかにもちょこちょこ。

・ハコの高さ

20センチほど切ってみました。

2103の高さとあわせて100センチちょうどくらい。

ビンテージレスリーとだいたい同じくらいの高さですかね。

ドラマーがスピーカーに隠れて見えなくなることはなくなったし、座ると耳の高さにあったホーンの位置が下がって耳元でうるさいということはなくなったかも。

・2103内部の吸音

どうしても低音に強くなりすぎるキーがあるので、とりあえず吸音材多めにつめてます。スピーカーの特性がそのままでてくれればよいのだけど、なかなかそうもいかない。

ちょっとはなだらかになったかもです。

吸音材つめると響きが減るのがなやみどころ。

・内部配線

ビンテージスピーカーでいろいろ試した結果、現行の線で一番良さそうなのがベルデン8460ぽかったので、それを2103に使ってみました。とりあえずホーンドライバのとこだけ。

基板への取り付けがちょっと手間でしたが、端子に無理やりはんだで留めて無駄無い情報の伝達を期待してみました。

音がどう変わったか憶えてないけど、現状結構いい音してると思います。

・11ピンケーブル

11ピンのうち、自分の使い方だと6ピン分しか使ってなかったぽいので、ビンテージ6ピンケーブルで11ピンケーブルを作りました。むりやり。

ここの線はほんといろいろ試したけど、これが一番あうかも。現行の高級でレンジが広い線とか聴き疲れするし。

意外にハモンドオルガンの音はもともとレンジ狭めのケーブルの音だから聴き疲れしないのかも。

このケーブルの欠点は固すぎて取り回ししにくいというところです。

改良方法を模索中。

・低音のスピーカー交換

もともとのがだいぶへたって目一杯出すとスピーカーのエッジがぶるぶるなるので交換してみました。

せっかくなので少ない選択肢ながらAmazonで探してDayton Audioというメーカーのものにしてみました。

今のところ特別不具合もないので、リプレースの選択肢としてはありかも。

他の安いやつとかも試してみたいけど、、、。

とまあいろいろやってます。

おかげでかなりよい音なのでいつも使ってるNord C2DとこのLeslie2103の組み合わせでの音も聴いてほしいです。

よろしくお願いいたします。

レッスンの新規の生徒さん大歓迎

たまにはレッスンの宣伝でも。

当教室は山手線田端または駒込駅から徒歩8分と立地のよいところにあります。

ハモンドオルガンやピアノを学びたい、特にジャズをやりたい方にむけた教室です。

特徴としては他人と一緒に演奏することや聴いてもらう音楽をやることに焦点をあてているところです。

というわけでこちらに来る方には子供でも主婦であっても、世の中でやってるセッションやライブに出るような雰囲気でやっていきます。

もちろん強制はしてないけど、誰かにいわれたらやることもあるという原理です。

というわけでなんとなく新年とかからぼんやり、世界の見方かえたいなあとか、新しいことしてみたいとか、人生かえたいとか思っている方がいらっしゃればぜひいらしてくださいませ。

実際どうかわるかはわかりませんが、なんとなく他人と人前で普通に楽器を弾くようなことは当たり前にやれるように、ペースにあわせて誘導していきたいと思っております。

というわけで詳しくはレッスンの項目をご覧くださいませ。

お問い合わせもお待ちしております。

もちろんライブ会場でも大丈夫です。

学習の仕方を学習する

大学卒業してからは音楽の現場にて実地でいろいろ学んできたわけで。

それまでは自分で一から学ぶなんてことはほとんどなくて、誰かが親切に教えてくれてたきがする。

学習という行為については、そのような授業などから全体のシステムを把握して応用していくという点に関しては苦手ではなかったと思う。

ところが最近いろいろ機材の実験などしていて一つ改めて気づいたのだが、自分は 細かいことをなるべく全部試してみたいようだ。効率のよいやり方が得意だと思っていたが、どうやらそうでもないらしい。システムを把握するためにあれこれ実験している感じだろうか。

ただなんとなく憶えているのは、大学時代サークルなどで学びはじめたときは、割と真っ先に全体を把握しようとしていたはず。まあまあそれでなんとかなった。

ところがしばらくして周りを見たりいろいろな音楽を聴くにつれて、把握しきれないというか理解できない部分が余りに多い。そこでいろいろ考えて試したりしはじめたかもしれない。

聞いても誰も腑に落ちる説明をしてくれないからだった。

そこからはいろいろ考えては試しの繰り返し。どのくらいのトピックについて考えたかとても数え切れないけど、そのほとんどどれもが部分的にはあってるけど全体としてはうまくいかなかったりするわけで。

そんなことをかれこれ20年ほど繰り返しているけど、幾多の失敗みたいなのを繰り返したおかげか、このところようやく真っ当な学習方法を身につけ始めた予感がある。

まああくまでも自分の中でだけかもしれないけど。

ジャンルを問わず、ここらへんのピントがたまたま最初からにぴたっと合ってる人は相当お得だなとおもう。

というわけでさらにがんばります。

ギター練習してます

ギターもセッション行ったり、グループレッスン生のライブにさせてもらったりと楽しくやっております。

相変わらず手は動かないけど、それでも前よりかは速くなった部分もあるかなあ。もっとうまくなりたい。

効率的があまりよくない学習の仕方なのかなあとうっすら思っておりますが、何年か経ってようやくこのところ和音を弾くときも音名を認識できるようになってきて、逆に音から和音を探せる脳がほんの少しだけ養われた感覚があります。

この感覚悪くはないはず。

ソロギターいっぱい練習するとよいかもですな。

アドリブしながらいいタイムでやる

アドリブをちゃんとアドリブとしてやりながらテンポを維持するのってとんでもなく難しいのですけど、その鍵が力を入れすぎないことと大きなタイムの枠組みを常に感じられているかと思います。

海外の事や他のジャンルは詳しくはないけど、日本のジャズミュージシャンはもっと全般的に気をつけねばならないと思います。

基礎の大事な要素のひとつ。

基礎もがんばります。

アドリブの練習

ジャズのアドリブパートでのより良い考え方を改めて意識してます。

ハーモニーの先取りと、その着地の仕方。

結構ここで差が出る気がする。間もとれるようになるし。

レッスンでも教えております。

11ピンケーブル作りました

現行モデルのオルガンとレスリースピーカーにつなぐ専用の11ピンケーブルがあります。

特殊な形状なので作るのも大変。よい線材を使うにしても、多芯ケーブルには材料も限られるわけで、なかなか手を出せませんでした。

市販のものは長さが7メートルとかなり長く、音質の劣化もありそう。

ということで今回は5メートルでつくります。

こういうことができるようになったのも、いろいろな実験で経験がついたからですなあ。

というわけで完成しました。

普通の多芯ケーブルと音声信号のみよさげなケーブルを使ってそれらをメッシュで覆って完成。

さて、肝心の音ですが、音色的には全体的にレンジが広がって高級感が出ました。

低音も当初の目的通り芯のある感じになりました。

音圧、音量は下がりましたが当初は低音が強すぎたりしたし、出力的にもかなりまだ余裕があるので、問題ありません。むしろ強すぎたくらいなので。

一番予想外の違いが、発音の速さが全然違ってきこえるというところです。なんだこれ。

今までに比べてスピードは落ちたと思います。

これが果たしてよいのか悪いのかわかりませんが、自分的にはタイミングはとりやすいかもです。不思議です。

楽器の発音のタイミングが望み通りにでるかって音楽人生がかわるんじゃないかってくらい大事なことと思うのですが、それが線で変わってしまうなんて、、、。

というわけでしばらくこれでがんばろうと思います。うまくいくとよいなあ。

腕の動かし方

鍵盤をただ弾くだけなら押したり触れたりすればよいのですが、音楽的によいニュアンスを伴って弾くのはまた違う動きのようです。

鍵盤で装飾的に黒鍵から白鍵に滑らす動きがありますが、その動きは聴感上ピッチも動くし、粘りも出るし、自分のやりたいサウンドに近づくというものです。

逆に普通に弾くときはこういう動きをしていないので上記のケースより味気なくなってしまいます。

というわけでうまいことこの動きを一般化しようとて、いろいろ実験しているのですが、一番分かりやすいのは「滑らしてるつもりで弾く」というごく当たり前だけどちょっと面倒ではあるやり方です。

結果手前に引っ掛けるような動きでもあるのですが、以前先輩が行っていた動きと同じであることがわかりました。なるほど、意図するところはそういうことなのかもです。

この動き、ギターとかでも応用できないかなと思っていたのですが、左手の使い方で同じ用に出来るっぽいですね。

音に深みが出て楽しいです。

こういう動きは音の抜けるタイミングがナチュラルに粘りが出たりして、ピッチの変わらない鍵盤楽器の単音ですら、かなり奥行きが出てくれるので、実に大事であると思います。

ついでに動きを押す方でもやってみましたが、どちらかというと引く方が音は好きかなあという感じです。

もう少し研究していこうと思います。

EXPペダル修理したい

日頃ライブで使っているEXPペダル(Hammond EXP-50)のボリュームの挙動がおかしくなってきました。若干ぐにょぐにょするわけです。

わりと最近知ったのですが、これらEXPペダルやボリュームペダルは踏みしろで連動する可変抵抗(ギターとかについてるポット)を動かしているわけなのですね。

考えた人すごいです。

分解してみると弧の動きをより小さい回転に変換するみたいな装置です。機関車的ななにかです。

とまあ仕組みもわかったので、あとはこのポットを交換すればよいのですが、ぴったりこれに収まるポットが市販品だと見当たらないです。なぜマニアックなパーツを使うのだろうか。

しょうがないからメーカーに問い合わせようと思います。