先日のもよう。

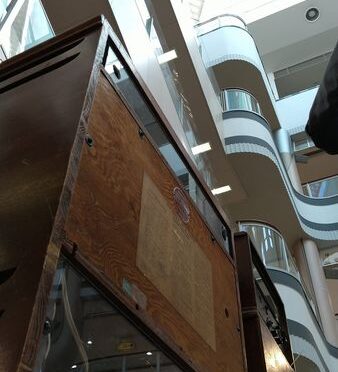

3日前に急遽決まりましたライブで、王子のタゲンというとても素敵でおいしいレストランのテラスで演奏してきました。

惜しくも亡くなってしまった歳が一つ上のピアニスト、田村和大さんのお父さんのお店です。

そのご縁でライブを昔から不定期でやっていたという経緯があります。

近所で同じ北区でジャズを盛り上げてくれる貴重な場です。

メンバー集めは急ぎで苦労しましたが、三木俊雄(ts)さん 久保田浩之(gt)さんという素晴らしいお二人とご一緒にスタンダードを演奏してきました。

この日は思ったよりも暖かくて演奏にはそれほど困らなかったのは幸いでした。

初の組み合わせでしたが、すごいよい感じにできたとおもいます。さすがのメンバーでした。

お客さんも寒い中よく立ち止まって聴いてくださりました。

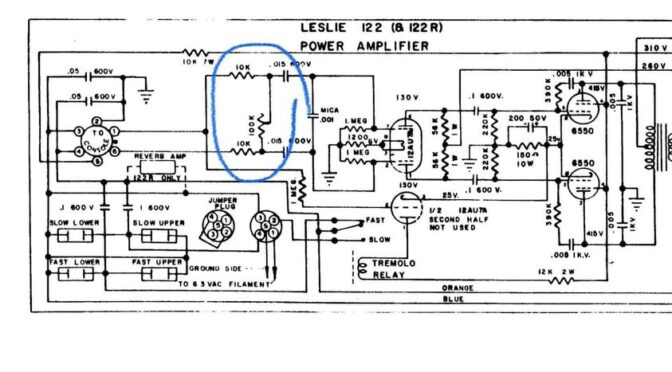

何気に機材の運搬の関係で自作ギターアンプを使ってもらっておりますが、久保田さんには一聴してめちゃくちゃ音がいいと言ってもらえました。うれしい!

ギタリストからかなり評判のよいアンプです。

5Wでも十分すぎる音圧でもあります。

通常、ジャズライブだとお店のピアノやドラムを使うことがあって、楽器のコンディションがよくない、特にピアノの調律が毎回されているわけでもないという現実はあるのですが、

今回の編成だとみんな持ち込みで、各人プロクオリティの音色で臨めているので、そういう意味でよき演奏にもつながっているのでしょうね。

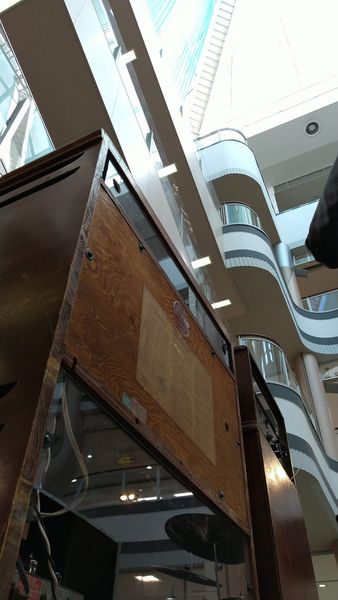

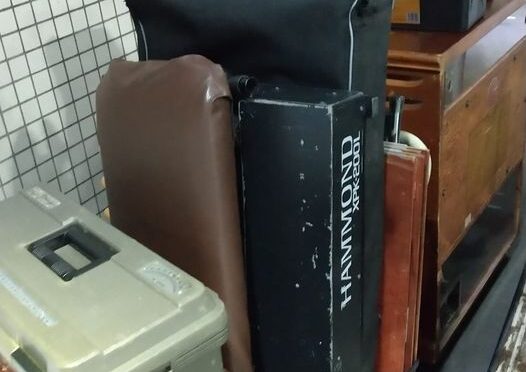

自分もノードのオルガンはいつものとしても、ビンテージのレスリー142を持ち込んでいるのでやはりいい音ですね。

階段とかなければいつも持っていきたいところですね。

オルガントリオとかだと機材全部持ち込みだからどこでやっても音はかなりよいというのは売りですな。

ドラム入れてもよいし、もちろん今回みたいにサックス入れてもよいし。

ちなみにその時のもよう。

ヴォーカルのなみへい氏のiPhoneによる撮影。

高架下ゆえ電車の騒音はかなりありますけど、それでも演奏はかなり良い音でとれていると思います。

iPhoneのこういうところはすごいと思いますなあ。