「speaker」タグアーカイブ

レスリー2103mk2スピーカー交換142との比較レビュー的な

マイケルがあそびにきた

朝早くから千葉県富津のイオンに行きました

レスリー2103mk2ビビり解消

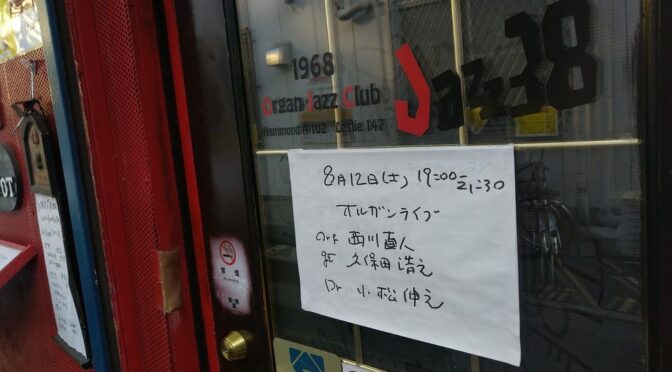

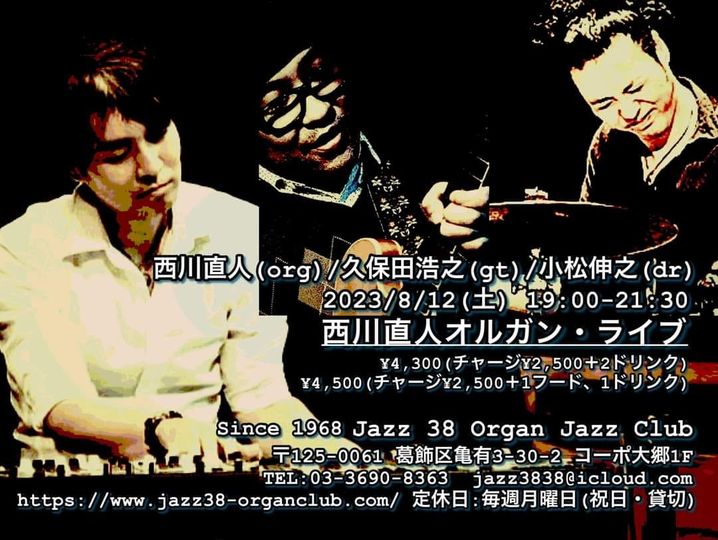

オルガンサミット的なライブをやりました

リーダーオルガントリオそろそろちゃんと活動しようかと

先日こちらのリーダートリオをやってきました。

王道のオルガントリオ。

自分の曲をやったり、スタンダードをやったり、スタンダードのアレンジのものをやったりしております。

ジャズはもちろん、ブルース的なもの、ファンクっぽいものも、ちょっとカントリーぽいのとかも、そのほかいろいろ自分が経験してきた音楽が反映されております。

そうなってくると意外と全部の範囲で満遍なくできるギタリストがいない(まあ自分の趣味の範囲を網羅という意味でもあるけど)ところでしたが、久保田さんがとても満遍なくいい感じなので、好みの時代が近いというのもあり、ようやく真面目に自分のオルガントリオを実現していけそうな気がしております。

自分もいろいろさらに練習してもう少し深めていかねばならないところです。

この日のライブはそういう意味でなかなかやりたかったことが漸く形になり始めたかなという感触を得ることができました。

苦節20年以上(笑)。

このトリオは次回11/4(土)@亀有Jazz38でございます。

ぜひ聴きにいらしてくださいませ。

車(タント)を常時3人乗り仕様にするために積み方大改革してみた

レスリー2103mk2内部配線つづき

レスリー142配線材かえてみたその2

ライブ用レスリー142内部配線交換してみた

レスリー2103mk2メンテナンスなど

プチ改造

札幌D-Bop Jazz Clubでライブやらせて頂きました Hammond XK-5 Leslie 3300

というわけで札幌でのメイン業務のD-Bop Jazz Clubでのライブでした。

現在のハモンド鈴木の最上位機種のXK-5と中型?レスリーの3300の組み合わせです。

現行のモデルながらこれがライブハウスにおいてあるならかなり設備としては十分ですね。

はじめましてのNateさんと駆け出しのころ東京でよくお世話になった宏樹くんとのトリオです。

二人とも素晴らしかったです。とても楽しくできました。

宏樹くんも前よりももっと進化していてうれしかったです。

東京より北海道の方が熱い人が多いかもとも思わされました。熱いのは大事なことですなあ。

いろんな話もしたし。

大学からの友達もライブに来てくれてなによりでした。

みんな活躍してますなあ。立派すぎる。

自分もがんばらねばですな。

とにかく聴きに来て下さったみなさまありがとうございました!

XK-5と3300の組み合わせですが、やはりビンテージと比べると太さが足りない感じがしましたね。総じてかなりいい音にまで持っていけるのですけど。

ローミッドあたりはむしろ十分すぎるくらいではありました。

シングルトーンの太さが欲しいところでしたが当日だけでは追い込みきれなかったかも。

個人的には鍵盤の抑えたときにドローバーと共に鳴る真空管回路の音圧だけみたいな低い音のノイズみたいなものがないのかもとも思いましたがどうなんでしょうかね。

ビンテージレスリーにしただけで解決する問題かもしれないし。

レスリーのプーリーベルト(ひも)自作してみました

こっちならうまくいきそう。

演奏はまたちょっと進化しました。うれしい。

先日亀有Jazz38でリーダーライブをやりました。

オルガン、ギター、ドラムといういわゆるオルガントリオの王道の編成です。

オルガンプレイヤーにとっては左手でベース弾きながらテーマもとったり、バンドをまとめたり、あらゆることをしなければいけないので負担は思ったよりおおきいです(笑)。

というわけでオルガントリオ自体は一生の課題としても取り組んでいるのですが、このところ個人的にいろいろ見えてきたことがありまして、演奏中にそれらをうまく統合できる時間がだいぶ増えてきました。

実際それはバンドサウンド全体にも反映されてきて、録音した音も聴き手の反応も明らかによくなっておりました。

ということでまだまだ慣れないのでかなり気をつかうことなのですが、完全にものにしていきたいところです。

具体的にどこといわれるとかなり説明が長くなってしまうのですが、表現の幅とか間のとり方とかリズムとかそれらの複合とかです。

レッスンとかでも同じこと言ってますけど、それらを曲を弾きながら同時にやるのはなかなか大変です。

まあ取り組み方はもちろんありますので、詳しく知りたい方はぜひレッスンにもいらしていただければと思っております。

というわけで今年はいろいろ開けてきたのでオルガントリオとしてのリーダーライブもそろそろ世の中に訴えていこうと思っておりますのでぜひ聴きにいらしてくださいませ。

次回はこちらです。

4/21(金)

亀有Jazz38

スタート19:00

チャージ4300(2drinkつき)

西川直人(org) 松尾由堂(gt) 関根豊明(dr)

亀有Jazz38のセッションやってますよー

前回は初めてのセッション参加ギタリストが二人ほどきてくださって、セッションデビューということでいい感じにやってくださいましたが、今回もまた参加してくださってお仲間も連れてきてくださって楽しくできました。

というわけで次回もまた亀有でセッション開催することになりましたので、ぜひご参加しに来てください。

初めてのお店やジャムセッション参加は勇気がいりますけど、人といっしょにやるととても楽しいのでぜひぜひ奮ってご参加いただければと思います。

それでも行きたいけどまだ不安という方はコメントで質問でもしてみてください。