回路のことをいろいろ学んでいくうちにいろいろ理解できたこともありますが、その流れでフェイスブック上でインピーダンスについての記事といいますかそういうものを書いたらコメントが何十件とついて喧々諤々でした。

インピーダンスに関してはみんな興味あるけどいまいち理解できない、胡散臭い通説などもあるけど、みたいなところがちょうど共通認識であるみたいですね。

かなり長い文章になりますが、せっかくなのでこちらでもシェアしておきます。

太字でコメントや後日分かったことなどを補足しておきます

~~~~~~~~

アンプとかギターとかでよく出てくる謎のインピーダンスについての説明なのだけど、どれを読んでも納得できなくて早20年位です。かなしい。一応予備知識なく読んでも分かるように書いたのでものすごい長くなりますが、教えて欲しい案件です。

~前置き~

学校で習ったとおりインピーダンスってのは交流回路における抵抗みたいなものです。直流と違って交流なので、抵抗はもちろんコンデンサやコイルなども周波数(音の高さ)ごとに様々な抵抗値をとるので、全部でこのくらいの抵抗値というのでインピーダンスとわざわざ名前を変えてつけているようですね。

授業とは違って実用上では交流信号は要するに音声信号なので様々な周波数を同時に扱うので、インピーダンスは周波数に伴って連続的に変化するはず。なので二次元のグラフでないとちゃんと数値をみれないところもややこしくしているポイントだと思います。

ちなみにこのスピーカーのインピーダンスは何Ωとかカタログに書いてありますが、それは特定の周波数で何Ωという目安での表記のようです。

~ちょっと今回の本題に近づく~

さて、一部のギターアンプについているHighインプットとLowインプットのジャック差すところとかでもよくその話になります。

差すところを2つで状況によって使い分けるとのことです。

High入力の方はハイインピーダンスのものをつなぐ用で平たく言うと普通のギターから直接つなぐところ。

Lowの方はエフェクタなどを通してインピーダンスが下がったもの(何で下がるかもそもそも謎だけど)をつなぐところらしいです。

そっちの方が音がよいらしい。

よくある回路的にはHigh Lowでそれぞれアースにつながっている抵抗の値が1MΩ 数十KΩといった感じです。この値が入力の抵抗(インピーダンス)とよばれているようです。

(注 ちなみにアンプの増幅部には抵抗を介してアースに落ちる前の電圧情報が入ります。じゃないと信号がなくなってしまいますので。詳しい方には必要のない情報ですが。)

~よく言われている豆知識~

インピーダンスは出力と入力でだいたい揃っているのが好ましいらしい。これは多分取り出せる音の効率的な話なのかな。(注 コメントでこれはエネルギー効率というご意見をいただきました)

そうでなくても

出力のインピーダンス<入力のインピーダンス

なら音質は劣化しないらしい。

具体的には普通のギター(せいぜい数百KΩですがこの値だとハイインピーダンス)→より高い入力のインピーダンス(例えば1MΩ)ならOK。

(注 個人的にはインピーダンスって外から見たおおまかな抵抗の総体みたいな風にとらえているのですがその方法だと今のところ理解がしやすいです。たとえばギター側のインピーダンスがあってアンプのところの入力のインピーダンスがあって、アンプの方はただの抵抗なので周波数によらない抵抗値なのですけど。とにかく音声信号は電圧で大きさを認識しているはずなので、元のピックアップで拾われた音声の電圧はギター側のインピーダンスとアンプの入力のインピーダンスで分圧みたいな形で消費されると言えると思います。なので例えばアンプの入力の抵抗値が低いと信号はギター側でほとんど消費されて、アンプのところにたどり着くころには元よりだいぶ小さい電圧になってしまうでしょう。一方で入力のインピーダンスが馬鹿でかければ、発生した信号はほとんどアンプの入力のところまではたどり着きます。ただ、合計のインピーダンスがでかすぎると信号をうまく拾えなかったりするのだろうなあ。未検証だけど。)

~実験してみた~

試しに実際ふつうのギターをLowに直接さすと高域が削れたような音になります。いわゆるハイ落ちです。なるほど出力インピーダンス>入力インピーダンスだからよく言われるとおり劣化したようだ。やったことある人もいるとおもいます。(注 音量自体はそれほどおちてはなさそうなのに)

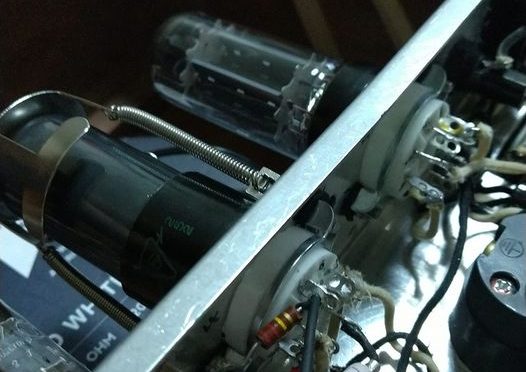

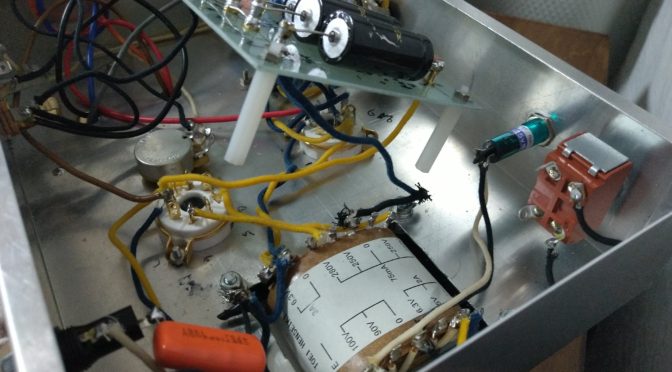

もう少し発展させて、アンプのところについている入力インピーダンスの抵抗値を可変にして最大2MΩまで連続的に変化させてみた。

すると低い抵抗値から上げていくとどんどん音がシャープになっていって楽器のタッチの印象もかなり変わる。一般的には1Mで十分高抵抗値ではあるが、そこを越えてもよりシャープになっていく印象。

ただし音圧自体は聴感的にはそれほど変化したようでもない。

~そこで本題の疑問~

どういう原理でこのようなことが起こるのか。

具体的には出力インピーダンス>入力インピーダンスで高域だけが顕著に落ちる原理、入力インピーダンスを必要以上に上げても音色がさらに固くなっていく原理が謎すぎます。

~個人的な着目ポイント~

抵抗とコンデンサがいろいろつながっているとフィルターと呼ばれる特定の周波数以上を通さないまたは通しやすくするものが出来上がるようです。

おそらくそれが結構重要な要素を担ってそうなのですが、ギターケーブル(シールド線)も極小さいながらも可聴域で影響を与えるくらいのコンデンサとして振る舞うし、また入力抵抗のちかくの音声信号が通る真空管ですら内部抵抗もあるし、内部でコンデンサとしてもみなせる部分があるようです。

しかし、それらがちょっと複雑につながっているので、もしフィルターが勝手にできてるのが原因なら主にどの要素なのかがさっぱり難しいです。

(注 一応コメントでは詳しい方がここら辺の可能性について指摘してくださいました。実際起こっているようです。)

もう少し考えねばですが、よくご存知の方納得できる原因を教えて欲しいです。

~よく見るウェブ等での説明への苦情~

インピーダンスをホースの太さと水の流れに例える系のがありますが、実用上で周波数で挙動がかわる(ハイ落ちする)ことへの合理的説明がなされているものを見たことがありません。

詳しくは書かないけどそもそもなんでハイインピーダンスの方が太いホースで水の量が多いのか。わからなすぎる。

これはなんか電気系の資格の試験とかの対策用に丸暗記するための語呂合わせみたいなものなのでしょうか。

(注 音よりも遥かに高い周波数を扱う場合反射してしまうこともあるそうです。ひょっとしたらそこら辺での注意事項および、憶え方がそのまま音でのインピーダンスの話に流用されていてという可能性もありそうです。)

本質とは全く関係なさそうに見えてしまいます。上にも書いたエフェクタ通すとインピーダンスが下がる理由についても、エフェクタは電気で駆動してるからですとの解答だったりと。

全く理由になってないような気がする解答ばかりです。

(注 オペアンプを通るなのか、そこでさらに負帰還回路をつくるかなのかで結果的にインピーダンスは下がる仕組みらしいのですが、説明が長くなりすぎてちゃんとした解説の本を一度読むことをお勧めされました。要勉強です。)

このへんの感じは1/fのゆらぎの解説サイトを見てみても、人は周波数fの1/fを感じると癒されますとか書いてあるのに通じるものがあります。

たしか宇多田ヒカルさんの声も1/fゆらぎをもちますね、とか書かれてます。

とりあえずまずなんの周波数だよ!そもそも「ゆらぎの定義」誰もしてねえじゃねえか!

エセ科学か!!!

…すみません。取り乱しました。

というわけで本当にどなたか教えてくださいませ。

~~~~~

というわけで個人的にもちょっと調べてみたのですが、交流だとコイルは周波数が高くなるにつれてすごい勢いで抵抗値みたいなものが上昇するみたいです。つまり高周波数(高音)のインピーダンスは低周波数(低音)の何十倍にもなってしまいそうです。

なるほど、それなら入力のところの抵抗値(インピーダンス)が低いと露骨にハイが落ちるのだということが納得できそうです。

たぶんあってそう。

どうなんだろう。

あとはエフェクタ通すとインピーダンスが下がることはちゃんと調べたいですね。